"मध्य प्रदेश": अवतरणों में अंतर

व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "रोजगार" to "रोज़गार") |

No edit summary |

||

| (5 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 26 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||

| पंक्ति 2: | पंक्ति 2: | ||

|Image=Madhya-pradesh-map.jpg | |Image=Madhya-pradesh-map.jpg | ||

|राजधानी=[[भोपाल]] | |राजधानी=[[भोपाल]] | ||

|जनसंख्या=6,03,48,000<ref name="मध्य प्रदेश">{{cite web |url=http://www.mpinfo.org/ | |जनसंख्या=6,03,48,000<ref name="मध्य प्रदेश">{{cite web |url=http://www.mpinfo.org/ |title=ABOUT MADHYA PRADESH |accessmonthday=11 मई |accessyear=2012 |last= |first= |authorlink= |format=एच.टी.एम.एल |publisher=मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट |language=अंग्रेज़ी}}</ref> | ||

|जनसंख्या घनत्व=196<ref name="मध्य प्रदेश"/> | |जनसंख्या घनत्व=196<ref name="मध्य प्रदेश"/> | ||

|क्षेत्रफल=3,08,000 | |क्षेत्रफल=3,08,000 | ||

| पंक्ति 13: | पंक्ति 13: | ||

|स्त्री=50.6 | |स्त्री=50.6 | ||

|पुरुष=76.5 | |पुरुष=76.5 | ||

|राज्यपाल=[[ | |राज्यपाल=[[मंगूभाई छगनभाई पटेल]] | ||

|मुख्यमंत्री=[[ | |मुख्यमंत्री=[[मोहन यादव]]<ref name="मध्य प्रदेश"/> | ||

|बाहरी कड़ियाँ=[http://www.mp.gov.in/ अधिकारिक वेबसाइट] | |बाहरी कड़ियाँ=[http://www.mp.gov.in/ अधिकारिक वेबसाइट] | ||

|अद्यतन={{अद्यतन| | |अद्यतन={{अद्यतन|16:18, 4 जनवरी 2024 (IST)}} | ||

|emblem=Madhya-Pradesh-Seal.gif | |emblem=Madhya-Pradesh-Seal.gif | ||

}} | }} | ||

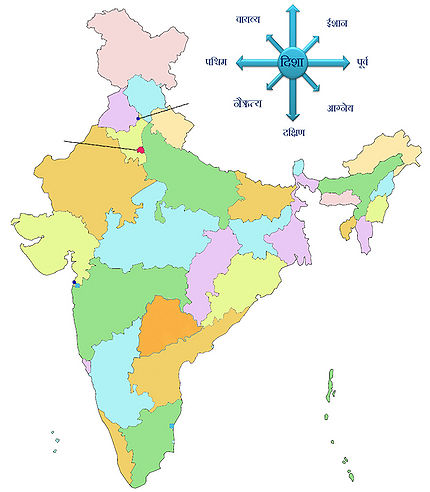

'''मध्य प्रदेश''' दूसरा सबसे बड़ा | '''मध्य प्रदेश''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Madhya Pradesh'') क्षेत्रफल की दृष्टि से [[भारत]] का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। भौगोलिक दृष्टि से यह देश में केन्द्रीय स्थान रखता है। इसकी राजधानी [[भोपाल]] है। मध्य का अर्थ बीच में है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति [[भारत|भारतवर्ष]] के मध्य अर्थात् बीच में होने के कारण इस प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश दिया गया, जो कभी '[[मध्य भारत]]' के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश [[हृदय]] की तरह देश के ठीक मध्य में स्थित है। | ||

==इतिहास== | ==इतिहास== | ||

मध्य प्रदेश में भारतीय ऐतिहासिक संस्कृति के अनेक [[अवशेष]], जिनमें पाषाण चित्र और पत्थर व [[धातु]] के औज़ार शामिल हैं, नदियों, घाटियों और अन्य इलाक़ों में मिले हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश का सबसे प्रारम्भिक अस्तित्वमान राज्य [[अवंति]] था, जिसकी राजधानी [[उज्जैन]] थी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित यह राज्य [[मौर्य साम्राज्य]] (चौथी से तीसरी शताब्दी ई. पू.) का अंग था, जो बाद में [[मालवा]] के नाम से जाना गया। | मध्य प्रदेश में भारतीय ऐतिहासिक संस्कृति के अनेक [[अवशेष]], जिनमें पाषाण चित्र और पत्थर व [[धातु]] के औज़ार शामिल हैं, नदियों, घाटियों और अन्य इलाक़ों में मिले हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश का सबसे प्रारम्भिक अस्तित्वमान राज्य [[अवंति]] था, जिसकी राजधानी [[उज्जैन]] थी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित यह राज्य [[मौर्य साम्राज्य]] (चौथी से तीसरी शताब्दी ई. पू.) का अंग था, जो बाद में [[मालवा]] के नाम से जाना गया। | ||

[[चित्र:Udaygiri-Caves-Vidisha-1.jpg||thumb|250px|left|उदयगिरि की गुफाएँ, [[विदिशा]]]] | [[चित्र:Udaygiri-Caves-Vidisha-1.jpg||thumb|250px|left|उदयगिरि की गुफाएँ, [[विदिशा]]]] | ||

दूसरी शताब्दी ई. पू. से सोलहवीं शताब्दी तक मध्य प्रदेश पर पूर्वी [[मालवा]] के शासक [[शुंग]] (185 से 73 ई. पू.), [[आंध्र प्रदेश|आंध्र]] के [[सातवाहन]], पहली या तीसरी शताब्दी ई. पू. से तीसरी शताब्दी तक, क्षत्रप दूसरी से चौथी शताब्दी तक, नाग दूसरी से चौथी शताब्दी ने राज्य किया। मध्य प्रदेश की [[नर्मदा नदी]] के उत्तर में [[गुप्त साम्राज्य]] का शासन था। यह [[हूण|हूणों]] और [[कलचुरी वंश|कलचुरियों]] के सत्ता संघर्ष का स्थल रहा, बाद में मालवा पर कलचुरियों ने कुछ समय के लिए अधिकार किया। छठी शताब्दी के में [[उत्तरी भारत]] के शासक [[हर्षवर्द्धन|हर्ष]] ने मालवा पर अधिकार कर लिया। | दूसरी शताब्दी ई. पू. से सोलहवीं शताब्दी तक मध्य प्रदेश पर पूर्वी [[मालवा]] के शासक [[शुंग]] (185 से 73 ई. पू.), [[आंध्र प्रदेश|आंध्र]] के [[सातवाहन]], पहली या तीसरी शताब्दी ई. पू. से तीसरी शताब्दी तक, [[क्षत्रप]] दूसरी से चौथी शताब्दी तक, नाग दूसरी से चौथी शताब्दी ने राज्य किया। मध्य प्रदेश की [[नर्मदा नदी]] के उत्तर में [[गुप्त साम्राज्य]] का शासन था। यह [[हूण|हूणों]] और [[कलचुरी वंश|कलचुरियों]] के सत्ता संघर्ष का स्थल रहा, बाद में मालवा पर कलचुरियों ने कुछ समय के लिए अधिकार किया। छठी शताब्दी के में [[उत्तरी भारत]] के शासक [[हर्षवर्द्धन|हर्ष]] ने मालवा पर अधिकार कर लिया। | ||

10वीं शताब्दी में कलचुरी फिर शक्तिशाली हो गए। उनके समकालीन थे - [[धार]] के [[परमार वंश|परमार]], [[ग्वालियर]] में कछवाहा और [[झाँसी]] से 160 किलोमीटर | 10वीं शताब्दी में कलचुरी फिर शक्तिशाली हो गए। उनके समकालीन थे- [[धार]] के [[परमार वंश|परमार]], [[ग्वालियर]] में कछवाहा और [[झाँसी]] से 160 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में [[खजुराहो]] में [[चंदेल वंश|चंदेल]]। बाद में [[तोमर|तोमरों]] ने ग्वालियर और जनजातीय गोंडों ने शासन किया। 11वीं शताब्दी में [[मुसलमान|मुसलमानों]] के आक्रमण शुरू हुए। ग्वालियर की [[हिन्दू]] रियासत को 1231 ई. में सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने [[दिल्ली]] में मिला लिया। 14वीं शताब्दी में [[ख़िलजी वंश|ख़िलजी]] सुल्तानों ने मालवा को बरबाद किया। इसके बाद [[मुग़ल]] शासक [[अकबर]] (1556-1605) ने इसे [[मुग़ल साम्राज्य]] में मिला लिया। 18वीं शताब्दी के प्रारम्भ में [[मराठा]] शक्ति ने मालवा पर अधिकार किया और 1760 ई. तक एक बड़ा भूभाग, जो अब मध्य प्रदेश है, मराठों के शासन में आ गया। 1761 ई. में [[पेशवा]] की पराजय के साथ ही ग्वालियर में सिंधिया और दक्षिण-पश्चिम में [[इंदौर]] में [[होल्कर वंश|होल्कर राजवंश]] का शासन स्थापित हुआ। | ||

*[[इंदौर]] की रानी [[अहिल्याबाई होल्कर]], गोंड की महारानी कमलापति और [[रानी दुर्गावती]] आदि कुछ महान् महिला शासकों ने अपने उत्कृष्ट शासन के लिए [[भारतीय इतिहास]] में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवा लिया। | |||

11वीं शताब्दी में [[मुसलमान|मुसलमानों]] के आक्रमण शुरू हुए। ग्वालियर की [[हिन्दू]] रियासत को 1231 में सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने [[दिल्ली]] में मिला लिया। 14वीं शताब्दी में [[ख़िलजी वंश|ख़िलजी]] सुल्तानों ने मालवा को बरबाद किया। इसके बाद [[मुग़ल]] शासक [[अकबर]] ( | |||

*[[इंदौर]] की रानी [[अहिल्याबाई होल्कर]], गोंड की महारानी कमलापति और | |||

*मध्य प्रदेश की स्थापना [[1 नवंबर]], [[1956]] को हुई थी। | *मध्य प्रदेश की स्थापना [[1 नवंबर]], [[1956]] को हुई थी। | ||

*नया राज्य [[छत्तीसगढ़]] बनाने के लिए हुए विभाजन के बाद यह अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर, 2000 को अस्तित्व में आया। | *नया राज्य [[छत्तीसगढ़]] बनाने के लिए हुए विभाजन के बाद यह अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर, [[2000]] को अस्तित्व में आया। | ||

*मध्य प्रदेश के उत्तर में [[उत्तर प्रदेश]], पूर्व में [[छत्तीसगढ़]] तथा पश्चिम में [[राजस्थान]] और [[गुजरात]], दक्षिण में [[महाराष्ट्र]] है। | *मध्य प्रदेश के उत्तर में [[उत्तर प्रदेश]], पूर्व में [[छत्तीसगढ़]] तथा पश्चिम में [[राजस्थान]] और [[गुजरात]], दक्षिण में [[महाराष्ट्र]] है। | ||

*मध्य प्रदेश में नर्मदा की घाटी में [[नवदाटोली]] की खुदाई [[1957]]-[[1958]] में की गयी थी। नवदाटोली [[इन्दौर]] से दक्षिण की ओर 60 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ के निवासी गोल, आयताकार या वर्गाकार झोंपड़ियाँ बनाते | *मध्य प्रदेश में नर्मदा की घाटी में [[नवदाटोली]] की खुदाई [[1957]]-[[1958]] में की गयी थी। नवदाटोली [[इन्दौर]] से दक्षिण की ओर 60 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ के निवासी गोल, आयताकार या वर्गाकार झोंपड़ियाँ बनाते थे व उनमें निवास किया करते थे। | ||

====भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में योगदान==== | |||

[[भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन]] में मध्य प्रदेश के अनेक [[साँचा:स्वतन्त्रता सेनानी|स्वतंत्रता सेनानियों]] ने योगदान दिया है जिसमें से प्रमुख हैं- [[अनंत लक्ष्मण कन्हेरे]], [[ठाकुर निरंजन सिंह]], [[बृजलाल वियाणी]], [[प्यारेलाल खण्डेलवाल]] आदि। · | |||

==भूगोल== | ==भूगोल== | ||

यह भारत का सबसे विशाल राज्य है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10 प्रतिशत, 3,08,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए इसके उत्तरी ज़िलों को अलग करने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीतिक सीमा का वर्ष 2000 में पुन:निर्धारण किया गया। यह प्रदेश चारों तरफ से [[उत्तर प्रदेश]], [[झारखण्ड]], [[महाराष्ट्र]], [[राजस्थान]], [[गुजरात]], [[बिहार]] और [[छत्तीसगढ़]] की सीमाओं से घिरा हुआ है। | यह [[भारत]] का सबसे विशाल राज्य है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10 प्रतिशत, 3,08,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए इसके उत्तरी ज़िलों को अलग करने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीतिक सीमा का वर्ष 2000 में पुन:निर्धारण किया गया। यह प्रदेश चारों तरफ से [[उत्तर प्रदेश]], [[झारखण्ड]], [[महाराष्ट्र]], [[राजस्थान]], [[गुजरात]], [[बिहार]] और [[छत्तीसगढ़]] की सीमाओं से घिरा हुआ है। | ||

[[चित्र:Buddha-Stupas.jpg|thumb|250px|left|[[बुद्ध]] [[स्तूप]], [[सांची]]]] | [[चित्र:Buddha-Stupas.jpg|thumb|250px|left|[[बुद्ध]] [[स्तूप]], [[सांची]]]] | ||

====भूसंरचना==== | ====भूसंरचना==== | ||

मध्य प्रदेश 100 से 1200 मीटर की ऊँचाई पर है। राज्य के उत्तरी भाग की भूमि उत्तर की ओर उठती है। दक्षिणी भाग पश्चिम की ओर ऊपर उठता है। पर्वत श्रृंखलाओं में पश्चिम व उत्तर में 457 मीटर तक ऊँची विंध्य व कैमूर पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में 914 मीटर से भी अधिक ऊँची [[सतपुड़ा पर्वतश्रेणी|सतपुड़ा]] व [[महादेव पहाड़ियाँ|महादेव पर्वत]] श्रृंखलाएँ हैं। दक्षिण-मध्य प्रदेश में [[पंचमढ़ी]] के समीप स्थित [[धूपगढ़ शिखर]] (1350 मीटर) राज्य का सबसे ऊँचा शिखर है। [[विंध्य पर्वत]] श्रृंखला के पश्चिमोत्तर में [[मालवा पठार|मालवा का पठार]] (लगभग 457 से 609 मीटर) है। मालवा का पठार विध्य पर्वत श्रृंखला से उत्तर की ओर है। मालवा के पठार के पूर्व में बुंदेलखंड का पठार स्थित है, जो [[उत्तर प्रदेश]] के [[गंगा नदी|गंगा]] के मैदान में जाकर मिल जाता है। | मध्य प्रदेश 100 से 1200 मीटर की ऊँचाई पर है। राज्य के उत्तरी भाग की भूमि उत्तर की ओर उठती है। दक्षिणी भाग पश्चिम की ओर ऊपर उठता है। पर्वत श्रृंखलाओं में पश्चिम व उत्तर में 457 मीटर तक ऊँची विंध्य व [[कैमूर पहाड़ियाँ|कैमूर पर्वत श्रृंखला]] और दक्षिण में 914 मीटर से भी अधिक ऊँची [[सतपुड़ा पर्वतश्रेणी|सतपुड़ा]] व [[महादेव पहाड़ियाँ|महादेव पर्वत]] श्रृंखलाएँ हैं। दक्षिण-मध्य प्रदेश में [[पंचमढ़ी]] के समीप स्थित [[धूपगढ़ शिखर]] (1350 मीटर) राज्य का सबसे ऊँचा शिखर है। [[विंध्य पर्वत]] श्रृंखला के पश्चिमोत्तर में [[मालवा पठार|मालवा का पठार]] (लगभग 457 से 609 मीटर) है। मालवा का पठार विध्य पर्वत श्रृंखला से उत्तर की ओर है। मालवा के पठार के पूर्व में बुंदेलखंड का पठार स्थित है, जो [[उत्तर प्रदेश]] के [[गंगा नदी|गंगा]] के मैदान में जाकर मिल जाता है। | ||

====क्षेत्रफल==== | ====क्षेत्रफल==== | ||

मध्य प्रदेश 30, 8,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ [[भारत]] का दूसरा बड़ा राज्य है। | मध्य प्रदेश 30, 8,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ [[भारत]] का दूसरा बड़ा राज्य है। | ||

====जलवायु==== | ====जलवायु==== | ||

मध्य प्रदेश की जलवायु मानसून पर निर्भर करती है। ग्रीष्म ऋतु गर्म व शुष्क होती है और गर्म हवाएँ चलती हैं। राज्य का औसत [[तापमान]] 29 डिग्री से. रहता है। कुछ भागों में तापमान 48 डिग्री से. तक पहुँच जाता है। सर्दियाँ खुशनुमा और शुष्क होती हैं। दिसम्बर और जनवरी में समुचित वर्षा होती है, जिसका सम्बन्ध राज्य के पश्चिमोत्तर भाग में होने वाले उष्णकटिबंधीय विक्षोभ से है। औसत वर्षिक वर्षा 1,117 | मध्य प्रदेश की जलवायु [[मानसून]] पर निर्भर करती है। [[ग्रीष्म ऋतु]] गर्म व शुष्क होती है और गर्म हवाएँ चलती हैं। राज्य का औसत [[तापमान]] 29 डिग्री से. रहता है। कुछ भागों में तापमान 48 डिग्री से. तक पहुँच जाता है। सर्दियाँ खुशनुमा और शुष्क होती हैं। [[दिसम्बर]] और [[जनवरी]] में समुचित [[वर्षा]] होती है, जिसका सम्बन्ध राज्य के पश्चिमोत्तर भाग में होने वाले उष्णकटिबंधीय विक्षोभ से है। औसत वर्षिक वर्षा 1,117 मि.मी. होती है। सामान्यतः पश्चिम और उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा 60 इंच, पूर्व में इससे अधिक और पश्चिम में 32 इंच तक घटती जाती है। चंबल घाटी में हर साल वर्षा का औसत 30 इंच से कम रहता है। | ||

==अर्थव्यवस्था== | ==अर्थव्यवस्था== | ||

{{राज्य मानचित्र|float=right}} | {{राज्य मानचित्र|float=right}} | ||

====कृषि==== | ====कृषि==== | ||

[[राजस्थान]] और [[उत्तर प्रदेश]] के साथ मिलकर 'चंबल' राज्य की उत्तरी सीमा बनाता है। इसकी घाटी की भूमि ऊबड़ - खाबड़ है। मध्य प्रदेश की [[मिट्टी]] को दो भागों में बाँटा जा सकता है- | [[राजस्थान]] और [[उत्तर प्रदेश]] के साथ मिलकर 'चंबल' राज्य की उत्तरी सीमा बनाता है। इसकी घाटी की भूमि ऊबड़-खाबड़ है। मध्य प्रदेश की [[मिट्टी]] को दो भागों में बाँटा जा सकता है- | ||

#[[काली मिट्टी]]- यह मालवा के पठार के दक्षिणी भाग, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा के कुछ भागों में मिलती है। इसमें चिकनी मिट्टी का कुछ अंश रहता है, भारी वर्षा या बाढ़ के पानी से सिंचाई से काली मिट्टी जलावरुद्ध हो जाती है। | #[[काली मिट्टी]]- यह [[मालवा का पठार|मालवा के पठार]] के दक्षिणी भाग, नर्मदा घाटी और [[सतपुड़ा की पहाड़ियाँ|सतपुड़ा]] के कुछ भागों में मिलती है। इसमें चिकनी मिट्टी का कुछ अंश रहता है, भारी वर्षा या [[बाढ़]] के पानी से सिंचाई से काली मिट्टी जलावरुद्ध हो जाती है। | ||

#लाल-पीली मिट्टी- इसमें कुछ मात्रा बालू की रहती है। यह शेष मध्य प्रदेश में पाई जाती है। | #लाल-पीली मिट्टी- इसमें कुछ मात्रा बालू की रहती है। यह शेष मध्य प्रदेश में पाई जाती है। | ||

[[कृषि]] राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। राज्य की 74.73 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और खेती पर ही निर्भर है। राज्य की लगभग 49 प्रतिशत ज़मीन खेती योग्य है। 2004-2005 में शुद्ध बुवाई क्षेत्र 1247 लाख हेक्टेयर के लगभग था और अनाज का कुल उत्पादन 14.10 करोड़ मीट्रिक टन रहा। [[गेहूँ]], [[चावल]], दलहन जैसी प्रमुख फ़सलों का उत्पादन भी अच्छा रहा। 20 ज़िलों में 'राष्ट्रीय बागवानी मिशन' क्रियान्वित किया गया है। बाग़वानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग नाम से अलग विभाग का गठन किया गया है। कृषि योग्य भूमि चंबल, मालवा का पठार और रेवा के पठार में मिलती हैं। नदी द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से ढकी नर्मदा घाटी उपजाऊ इलाक़ा है। मध्य प्रदेश की कृषि की विशेषता कृषि की परम्परागत पद्धति का उपयोग है। कृषि योग्य भूमि का केवल 15 प्रतिशत भाग ही सिंचित है, राज्य की कृषि वर्षा पर निर्भर है और बहुधा कृषकों को सूखे व लाल-पीली मिट्टी के कारण नमी की कम मात्रा का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में होने वाली सिंचाई मुख्यतः नहरों, [[कुआँ|कुओं]], गाँवों के तालाबों और [[झील|झीलों]] से होती है।<br /> | |||

प्रमुख फ़सलें [[चावल]], [[गेहूँ]], [[ज्वार]], दलहन (चना, सेम और मसूर जैसी फलियाँ) और [[मूँगफली]] हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मुख्यतः चावल उगाया जाता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में गेहूँ और ज्वार अधिक होता है। अन्य फ़सलों में अलसी, [[तिल]], [[गन्ना]] और पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाने वाला ज्वार-बाजरा प्रमुख है। राज्य अफ़ीम, [[मंदसौर ज़िला|मंदसौर ज़िले]] में और मारिजुआना, दक्षिणी-पश्चिमी खांडवा ज़िले में, का उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश में पशु पालन और कुक्कुट पालन महत्त्वपूर्ण हैं। देश के कुल पशुधन ([[गाय]], भैंस और भेड़ और सूअर) का लगभग सातवां भाग इस राज्य में है। | |||

====उद्योग और खनिज==== | ====उद्योग और खनिज==== | ||

मध्य प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोटरवाहनों, सूचना प्रौद्योगिकी आदि उच्च तकनीकी उद्योगों के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। दूरसंचार प्रणालियों के लिए यह राज्य ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन कर रहा है। [[इंदौर]] के पास पीठमपुर में बडी संख्या में मोटर वाहन उद्योग स्थापित हुए है। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उद्योग है - [[भोपाल]] में 'भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.', [[होशंगाबाद]] में 'सिक्योरिटी पेपर मिल', [[देवास]] में नोट छापने की प्रेस, [[नेपानगर]] में अख़बारी [[काग़ज़]] की मिल और [[नीमच]] की अल्कालॉयड फैक्ट्री। | मध्य प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोटरवाहनों, सूचना प्रौद्योगिकी आदि उच्च तकनीकी उद्योगों के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। दूरसंचार प्रणालियों के लिए यह राज्य ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन कर रहा है। [[इंदौर]] के पास पीठमपुर में बडी संख्या में मोटर वाहन उद्योग स्थापित हुए है। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उद्योग है - [[भोपाल]] में 'भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.', [[होशंगाबाद]] में 'सिक्योरिटी पेपर मिल', [[देवास]] में नोट छापने की प्रेस, [[नेपानगर]] में अख़बारी [[काग़ज़]] की मिल और [[नीमच]] की अल्कालॉयड फैक्ट्री। | ||

| पंक्ति 68: | पंक्ति 61: | ||

*राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति लागू की है। | *राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति लागू की है। | ||

[[खनिज]] उत्पादन के क्षेत्र में राज्य का विशिष्ट स्थान है। वर्ष 2005-06 में 5312.65 करोड़ रुपये के खनिजों का उत्पादन हुआ। राज्य में 21 तरह के खनिज निकाले जाते हैं। 2006 में डोलोमाइट का उत्पादन 128 हज़ार मीट्रिक टन, [[हीरा|हीरे]] का उत्पादन 44149 हज़ार कैरेट और चूना पत्थर का 25865 हज़ार मीट्रिक टन, बॉक्साइट का उत्पादन 87 हज़ार मिलियन मीट्रिक टन, [[ताम्र]] अयस्क का उत्पादन 1706 हज़ार मिलियन मीट्रिक टन और कोयले का उत्पादन 54000 हज़ार मिलियन मीट्रिक टन रहा। यह राज्य [[चंदेरी]] और माहेश्वर के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघे से बने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में अवस्थित [[हिंगलाजगढ़]] परमार मूर्तिकला के विशिष्ट केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध है। | [[खनिज]] उत्पादन के क्षेत्र में राज्य का विशिष्ट स्थान है। वर्ष 2005-06 में 5312.65 करोड़ रुपये के खनिजों का उत्पादन हुआ। राज्य में 21 तरह के खनिज निकाले जाते हैं। 2006 में डोलोमाइट का उत्पादन 128 हज़ार मीट्रिक टन, [[हीरा|हीरे]] का उत्पादन 44149 हज़ार कैरेट और चूना पत्थर का 25865 हज़ार मीट्रिक टन, बॉक्साइट का उत्पादन 87 हज़ार मिलियन मीट्रिक टन, [[ताम्र]] अयस्क का उत्पादन 1706 हज़ार मिलियन मीट्रिक टन और कोयले का उत्पादन 54000 हज़ार मिलियन मीट्रिक टन रहा। यह राज्य [[चंदेरी]] और माहेश्वर के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघे से बने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में अवस्थित [[हिंगलाजगढ़]] परमार मूर्तिकला के विशिष्ट केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध है। | ||

====सिंचाई और बिजली==== | ====सिंचाई और बिजली==== | ||

[[चित्र:Gwalior-Fort-Gwalior.jpg|thumb|250px|[[ग्वालियर का क़िला]], [[ग्वालियर]]]] | [[चित्र:Gwalior-Fort-Gwalior.jpg|thumb|250px|[[ग्वालियर का क़िला]], [[ग्वालियर]]]] | ||

| पंक्ति 78: | पंक्ति 70: | ||

#बहुत सी जलधाराएँ [[यमुना नदी|यमुना]] और [[गंगा नदी|गंगा]] की सहायक नदियों के रूप में उत्तर की ओर बहती हैं। | #बहुत सी जलधाराएँ [[यमुना नदी|यमुना]] और [[गंगा नदी|गंगा]] की सहायक नदियों के रूप में उत्तर की ओर बहती हैं। | ||

#अन्य नदियों में यमुना की सहायक नदियाँ—[[बनास नदी|बनास]], [[बेतवा नदी|बेतवा]] व [[केन नदी|केन]] और [[सोन नदी|सोन]] (गंगा की सहायक नदी) आती हैं। | #अन्य नदियों में यमुना की सहायक नदियाँ—[[बनास नदी|बनास]], [[बेतवा नदी|बेतवा]] व [[केन नदी|केन]] और [[सोन नदी|सोन]] (गंगा की सहायक नदी) आती हैं। | ||

मध्य प्रदेश में निम्न स्तर का कोयला प्रचुर मात्रा में होता है, जो बिजली उत्पादन के अनुकूल है। पनबिजली उत्पादन की भी यहाँ अपार क्षमता है। यहाँ राज्य में वर्ष 2005-2006 में विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 7934.85 मेगावाट थी। यहाँ 902.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के आठ पनबिजली केंद्र है। राज्य के 51,806 में से 50,475 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। | मध्य प्रदेश में निम्न स्तर का कोयला प्रचुर मात्रा में होता है, जो बिजली उत्पादन के अनुकूल है। पनबिजली उत्पादन की भी यहाँ अपार क्षमता है। यहाँ राज्य में वर्ष 2005-2006 में विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 7934.85 मेगावाट थी। यहाँ 902.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के आठ पनबिजली केंद्र है। राज्य के 51,806 में से 50,475 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। | ||

==विकास की पहल== | ==विकास की पहल== | ||

मध्य प्रदेश ग्रामीण रोज़गार योजना 18 ज़िलों में लागू की गई है। इस योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश प्रथम पर है। राज्य बाग़वानी उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बाग़वानी मिशन शुरू किया गया है। | मध्य प्रदेश ग्रामीण रोज़गार योजना 18 ज़िलों में लागू की गई है। इस योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश प्रथम पर है। राज्य बाग़वानी उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बाग़वानी मिशन शुरू किया गया है। | ||

| पंक्ति 92: | पंक्ति 81: | ||

;वायुमार्ग | ;वायुमार्ग | ||

मध्य प्रदेश राज्य भारत के अन्य भागों से भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, [[जबलपुर]], [[रीवा]] और खजुराहो में स्थित हवाई अड्डों व बहुत से राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा भी जुड़ा हुआ है। | मध्य प्रदेश राज्य भारत के अन्य भागों से भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, [[जबलपुर]], [[रीवा]] और खजुराहो में स्थित हवाई अड्डों व बहुत से राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा भी जुड़ा हुआ है। | ||

==शिक्षा== | ==शिक्षा== | ||

[[चित्र:Technocrats-Institute-Of-Technology-Bhopal.jpg|thumb|250px|टेक्नोक्रेटस इन्स्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, [[भोपाल]]]] | [[चित्र:Technocrats-Institute-Of-Technology-Bhopal.jpg|thumb|250px|टेक्नोक्रेटस इन्स्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, [[भोपाल]]]] | ||

[[2001]] की गणना के अनुसार राज्य में साक्षरता बढ़ी है। 1991 के 44.67 प्रतिशत की तुलना में साक्षरता दर बढ़कर 64.11 प्रतिशत हो गई है। यहाँ प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के विद्यालय और साथ ही पालिटेक्निक, औद्योगिक कला तथा शिल्प विद्यालय हैं। मध्य प्रदेश में कई विश्वविद्यालय हैं। इनमें सबसे पुराने और विख्यात सागर और उज्जैन हैं। जबलपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय भी है। भोपाल में [[पत्रकारिता]] और | [[2001]] की गणना के अनुसार राज्य में साक्षरता बढ़ी है। 1991 के 44.67 प्रतिशत की तुलना में साक्षरता दर बढ़कर 64.11 प्रतिशत हो गई है। यहाँ प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के विद्यालय और साथ ही पालिटेक्निक, औद्योगिक कला तथा शिल्प विद्यालय हैं। मध्य प्रदेश में कई विश्वविद्यालय हैं। इनमें सबसे पुराने और विख्यात सागर और उज्जैन हैं। जबलपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय भी है। भोपाल में [[पत्रकारिता]] और जन-सम्पर्क शिक्षा संस्थान भी है। | ||

==जनजीवन== | ==जनजीवन== | ||

====भाषा==== | ====भाषा==== | ||

हिन्दी राजकीय और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। पूर्वी | [[हिन्दी]] राजकीय और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। पूर्वी हिन्दी, [[अवधी भाषा|अवधी]] व [[बघेली बोली|बघेली]] बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है और [[बघेलखंड]], [[सतपुड़ा की पहाड़ियाँ|सतपुड़ा]] व नर्मदा घाटी में बोली जाती है। बुंदेली पश्चिमी हिन्दी की बोली है और मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती व पश्चिमोत्तर ज़िलों में बोली जाती है। [[भील]], भीली और [[गोंड]], गोंडी बोलते हैं। बोलने वालों की संख्या के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण भाषा [[मराठी भाषा|मराठी]] है। [[उर्दू भाषा|उर्दू]], [[उड़िया भाषा|उड़िया]], [[गुजराती भाषा|गुजराती]] और [[पंजाबी भाषा|पंजाबी]] बोलने वाले लोग भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में हैं। इसके अलावा [[तेलुगु भाषा|तेलुगु]], [[बांग्ला भाषा|बांग्ला]], [[तमिल भाषा|तमिल]] और [[मलयालम भाषा|मलयालम]] भी बोली जाती है। | ||

====जनसंख्या==== | ====जनसंख्या==== | ||

राज्य की कुल जनसंख्या 60,385,118 और औसत जनसंख्या घनत्व [[भारत]] के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे कम है। | राज्य की कुल जनसंख्या 60,385,118 और औसत जनसंख्या घनत्व [[भारत]] के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे कम है। | ||

[[1 मार्च]] [[2001]] की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग 60,385,118 है। पिछली जनगणना की तुलना में 24.34 प्रतिशत की वृद्धि है। मध्य प्रदेश देश के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की दृष्टि से सातवाँ स्थान रखता है। [[1991]] के लिंग अनुपात (प्रति हज़ार पुरुषों में महिलाओं की संख्या) 912 की अपेक्षा आजकल लिंग अनुपात 920 हो गया है। | [[1 मार्च]] [[2001]] की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग 60,385,118 है। पिछली जनगणना की तुलना में 24.34 प्रतिशत की वृद्धि है। मध्य प्रदेश देश के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की दृष्टि से सातवाँ स्थान रखता है। [[1991]] के लिंग अनुपात (प्रति हज़ार पुरुषों में महिलाओं की संख्या) 912 की अपेक्षा आजकल लिंग अनुपात 920 हो गया है। अधिकांश लोग [[हिन्दू]] हैं, हालाँकि [[मुसलमान|मुसलमानों]], [[जैन|जैनियों]], [[ईसाई धर्म|ईसाईयों]] और [[बौद्ध|बौद्धों]] की आबादी भी संख्या के हिसाब से महत्त्वपूर्ण है। यहाँ पर [[सिक्ख]] भी जनसंख्या का छोटा सा हिस्सा हैं। | ||

अधिकांश लोग [[हिन्दू]] हैं, हालाँकि [[मुसलमान|मुसलमानों]], [[जैन|जैनियों]], [[ईसाई धर्म|ईसाईयों]] और [[बौद्ध|बौद्धों]] की आबादी भी संख्या के हिसाब से महत्त्वपूर्ण है। यहाँ पर [[सिक्ख]] भी जनसंख्या का छोटा सा हिस्सा हैं। | |||

[[चित्र:Tiger-Kanha-National-Park.jpg|thumb|250px|left|[[बाघ]], [[कान्हा राष्ट्रीय उद्यान]]]] | [[चित्र:Tiger-Kanha-National-Park.jpg|thumb|250px|left|[[बाघ]], [[कान्हा राष्ट्रीय उद्यान]]]] | ||

====वन संपदा==== | ====वन संपदा==== | ||

मध्य प्रदेश के कुछ ही प्रतिशत हिस्से में स्थायी चारागाह या घास के मैदान हैं। प्रमुख वन क्षेत्रों में [[विंध्य पर्वत|विंध्य पर्वत श्रृंखला]], [[कैमूर पहाड़ियाँ|कैमूर की पहाड़ियाँ]], [[सतपुड़ा पर्वतश्रेणी|सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला]], बघेलखंड का पठार और [[दंडकारण्य]] क्षेत्र शामिल है। महत्त्वपूर्ण वृक्ष सागौन, साल, [[बाँस]], सलाई एवं तेंदूपत्ता हैं। सलाई से निकलने वाला लीसा अगरबत्ती और औषधि बनाने के काम आता है। तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के काम आते हैं, जिसके प्रसिद्ध केन्द्र जबलपुर और सागर हैं। | मध्य प्रदेश के कुछ ही प्रतिशत हिस्से में स्थायी चारागाह या घास के मैदान हैं। प्रमुख वन क्षेत्रों में [[विंध्य पर्वत|विंध्य पर्वत श्रृंखला]], [[कैमूर पहाड़ियाँ|कैमूर की पहाड़ियाँ]], [[सतपुड़ा पर्वतश्रेणी|सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला]], बघेलखंड का पठार और [[दंडकारण्य]] क्षेत्र शामिल है। महत्त्वपूर्ण वृक्ष सागौन, साल, [[बाँस]], सलाई एवं तेंदूपत्ता हैं। सलाई से निकलने वाला लीसा अगरबत्ती और औषधि बनाने के काम आता है। तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के काम आते हैं, जिसके प्रसिद्ध केन्द्र जबलपुर और सागर हैं। जंगलों में जंगली पशु भरे पड़े हैं। जैसे [[बाघ]], [[तेंदुआ]], जंगली साँड़, [[चीतल]], [[भालू]], जंगली भैंसा, सांभर और काला हिरन। पक्षियों की भी बहुत सी प्रजातियाँ यहाँ पर हैं। | ||

जंगलों में जंगली पशु भरे पड़े हैं। जैसे [[बाघ]], [[तेंदुआ]], जंगली साँड़, [[चीतल]], [[भालू]], जंगली भैंसा, सांभर और काला हिरन। पक्षियों की भी बहुत सी प्रजातियाँ यहाँ पर हैं। | |||

====राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य==== | ====राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य==== | ||

राज्य में अनेक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है। | राज्य में अनेक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है। | ||

| पंक्ति 119: | पंक्ति 102: | ||

#[[चंबल अभयारण्य]] | #[[चंबल अभयारण्य]] | ||

*वनों की सुरक्षा और विकास के लिए, राज्य सरकार ने बहुत सी वन समितियाँ आसपास के ग्रामीणों को साझेदारों के तौर पर जोड़ने के लिए गठित की है। | *वनों की सुरक्षा और विकास के लिए, राज्य सरकार ने बहुत सी वन समितियाँ आसपास के ग्रामीणों को साझेदारों के तौर पर जोड़ने के लिए गठित की है। | ||

==सांस्कृतिक जीवन== | |||

[[चित्र:Daly-College-Indore.jpg|thumb|250px|डेली कॉलेज, [[इन्दौर]]]] | [[चित्र:Daly-College-Indore.jpg|thumb|250px|डेली कॉलेज, [[इन्दौर]]]] | ||

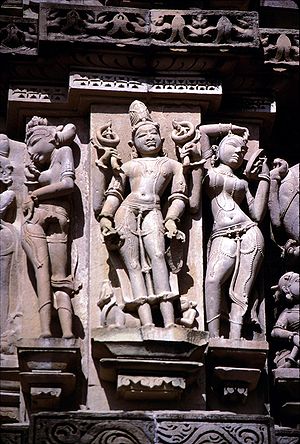

मध्य प्रदेश में अनेक मन्दिर, क़िले व गुफ़ाएँ हैं, जिनमें क्षेत्र के पूर्व इतिहास और स्थानीय राजवंशों व राज्यों, दोनों के ऐतिहासिक अध्ययन की दृष्टि से रोमांचक प्रमाण मिलते हैं। यहाँ के प्रारम्भिक स्मारकों में से एक सतना के पास भरहुत का स्तूप (लगभग 175 ई.पू.) है, जिसके [[अवशेष]] अब [[कोलकाता]] के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे हैं। ऐसे ही एक स्मारक, [[साँची]] के [[स्तूप]] ([[विदिशा]] से लगभग 13 किमी. दक्षिण-पश्चिम में) को मूलत: 265 से 238 ई.पू. में सम्राट [[अशोक]] ने बनवाया था। बाद में शुंग राजाओं ने इस स्तूप में और भी काम करवाया। [[बौद्ध]] विषयों पर आधारित चित्रों से सुसज्जित महू के समीप स्थित [[बाघ की गुफ़ाएँ|बाघ गुफ़ाएँ]] विशेषकर उल्लेखनीय हैं। विदिशा के समीप [[उदयगिरि गुफ़ाएँ|उदयगिरि की गुफ़ाएँ]] (बौद्ध और जैन मठ) चट्टान काटकर बनाए गए वास्तुशिल्प और कला का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। | मध्य प्रदेश में अनेक मन्दिर, क़िले व गुफ़ाएँ हैं, जिनमें क्षेत्र के पूर्व इतिहास और स्थानीय राजवंशों व राज्यों, दोनों के ऐतिहासिक अध्ययन की दृष्टि से रोमांचक प्रमाण मिलते हैं। यहाँ के प्रारम्भिक स्मारकों में से एक सतना के पास भरहुत का स्तूप (लगभग 175 ई.पू.) है, जिसके [[अवशेष]] अब [[कोलकाता]] के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे हैं। ऐसे ही एक स्मारक, [[साँची]] के [[स्तूप]] ([[विदिशा]] से लगभग 13 किमी. दक्षिण-पश्चिम में) को मूलत: 265 से 238 ई.पू. में सम्राट [[अशोक]] ने बनवाया था। बाद में शुंग राजाओं ने इस स्तूप में और भी काम करवाया। [[बौद्ध]] विषयों पर आधारित चित्रों से सुसज्जित महू के समीप स्थित [[बाघ की गुफ़ाएँ|बाघ गुफ़ाएँ]] विशेषकर उल्लेखनीय हैं। विदिशा के समीप [[उदयगिरि गुफ़ाएँ|उदयगिरि की गुफ़ाएँ]] (बौद्ध और जैन मठ) चट्टान काटकर बनाए गए वास्तुशिल्प और कला का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। | ||

;प्रसिद्धि | ;प्रसिद्धि | ||

श्रृंगारिक कला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध [[खजुराहो|खजुराहो के मन्दिर]] राज्य के उत्तर में छतरपुर ज़िले में स्थित हैं; 1000 ई. से बनना शुरू हुए इन मन्दिरों का निर्माण चन्देल राजाओं ने करवाया था। [[ग्वालियर]] और उसके आसपास के मन्दिर भी उल्लेखनीय हैं। [[मांडू]] ([[धार]] के समीप) के महल और मस्जिद, 14वीं शताब्दी में निर्मित बांधवगढ़ का अदभुत क़िला और सम्भवत: मध्य प्रदेश के भूतपूर्व कुंवरों के आवासों में सबसे शानदार ग्वालियर का क़िला वास्तुशिल्पीय उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य उल्लेखनीय उदाहरण हैं। यद्यपि मध्य प्रदेश के लोगों ने बाहरी प्रभावों को कमोबेश ग्रहण किया है लेकिन उनकी कई जनजातीय परम्पराएँ जीवंत तथा सशक्त बनी हुई हैं, और जनजातीय मिथकों व लोककथाओं को बड़ी संख्या में सुरक्षित रखा गया है। प्रधान (गोंडों के भाट) अब भी गोंड जनजाति के पौराणिक आदि पुरुष लिंगो-पेन की अनुश्रुत वीर गाथाओं को गाते हैं। [[महाभारत]] की समतुल्य गोंडों की पंडवानी है, जबकि [[रामायण]] का गोंड समतुल्य लछमनजति दंतकथा है। अपने मूल के सम्बन्ध में हर जनजाति के अपने मिथक और दंतकथाएँ हैं। इनके अपने जन्मोत्सव तथा विवाह के गीत हैं, और विभिन्न नृत्य शैलियों की संगत उनके गानों के की जाती है। लोककथाएँ, पहेलियाँ और लोकोक्तियाँ इनकी सांस्कृतिक विरासत की विशेषताएँ हैं। | श्रृंगारिक कला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध [[खजुराहो|खजुराहो के मन्दिर]] राज्य के उत्तर में छतरपुर ज़िले में स्थित हैं; 1000 ई. से बनना शुरू हुए इन मन्दिरों का निर्माण चन्देल राजाओं ने करवाया था। [[ग्वालियर]] और उसके आसपास के मन्दिर भी उल्लेखनीय हैं। [[मांडू]] ([[धार]] के समीप) के महल और मस्जिद, 14वीं शताब्दी में निर्मित बांधवगढ़ का अदभुत क़िला और सम्भवत: मध्य प्रदेश के भूतपूर्व कुंवरों के आवासों में सबसे शानदार ग्वालियर का क़िला वास्तुशिल्पीय उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य उल्लेखनीय उदाहरण हैं। यद्यपि मध्य प्रदेश के लोगों ने बाहरी प्रभावों को कमोबेश ग्रहण किया है लेकिन उनकी कई जनजातीय परम्पराएँ जीवंत तथा सशक्त बनी हुई हैं, और जनजातीय मिथकों व लोककथाओं को बड़ी संख्या में सुरक्षित रखा गया है। प्रधान (गोंडों के भाट) अब भी गोंड जनजाति के पौराणिक आदि पुरुष लिंगो-पेन की अनुश्रुत वीर गाथाओं को गाते हैं। [[महाभारत]] की समतुल्य गोंडों की पंडवानी है, जबकि [[रामायण]] का गोंड समतुल्य लछमनजति दंतकथा है। अपने मूल के सम्बन्ध में हर जनजाति के अपने मिथक और दंतकथाएँ हैं। इनके अपने जन्मोत्सव तथा विवाह के गीत हैं, और विभिन्न नृत्य शैलियों की संगत उनके गानों के की जाती है। लोककथाएँ, पहेलियाँ और लोकोक्तियाँ इनकी सांस्कृतिक विरासत की विशेषताएँ हैं। | ||

[[चित्र:Khajuraho-Madhya-Pradesh.jpg|thumb|[[खजुराहो]], मध्य प्रदेश]] | |||

====सांस्कृतिक कार्यक्रम==== | |||

राज्य में हर साल कई जाने-माने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे [[उज्जैन]] का कालिदास समारोह (प्रदर्श्य कलाओं और ललित कलाओं के लिए), ग्वालियर का तानसेन समारोह (गायन) और खजुराहो का नृत्य महोत्सव, जिसमें [[भारत]] भर के कलाकार शामिल होते हैं। [[चित्र:Pachmarhi-Lake.jpg|thumb|250px|left|पंचमढ़ी झील]] [[भोपाल]] में एक बेजोड़ सांस्कृतिक भवन भारत भवन है, जो विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों के मिलन स्थल का काम करता है। भोपाल ताल के समीप स्थित इस भवन में एक संग्रहालय, एक पुस्तकालय, एक मुक्ताकाशी रंगमंच और बहुत से सम्मेलन परिसर हैं। [[मंदसौर]] और उज्जैन में महत्त्वपूर्ण वार्षिक धार्मिक मेले लगते हैं। | राज्य में हर साल कई जाने-माने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे [[उज्जैन]] का कालिदास समारोह (प्रदर्श्य कलाओं और ललित कलाओं के लिए), ग्वालियर का तानसेन समारोह (गायन) और खजुराहो का नृत्य महोत्सव, जिसमें [[भारत]] भर के कलाकार शामिल होते हैं। [[चित्र:Pachmarhi-Lake.jpg|thumb|250px|left|पंचमढ़ी झील]] [[भोपाल]] में एक बेजोड़ सांस्कृतिक भवन भारत भवन है, जो विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों के मिलन स्थल का काम करता है। [[भोपाल ताल]] के समीप स्थित इस भवन में एक संग्रहालय, एक पुस्तकालय, एक मुक्ताकाशी रंगमंच और बहुत से सम्मेलन परिसर हैं। [[मंदसौर]] और उज्जैन में महत्त्वपूर्ण वार्षिक धार्मिक मेले लगते हैं। | ||

;त्योहार | ;त्योहार | ||

मध्य प्रदेश में कई त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। | मध्य प्रदेश में कई त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। | ||

| पंक्ति 135: | पंक्ति 118: | ||

*[[जबलपुर]] में संगमरमर की चट्टानों के लिए मशहूर [[भेड़ाघाट]] में इस वर्ष से वार्षिक 'नर्मदा उत्सव' की शुरुआत की गई है। | *[[जबलपुर]] में संगमरमर की चट्टानों के लिए मशहूर [[भेड़ाघाट]] में इस वर्ष से वार्षिक 'नर्मदा उत्सव' की शुरुआत की गई है। | ||

*[[शिवपुरी]] में इस वर्ष से शिवपुरी उत्सव शुरू किया गया है। | *[[शिवपुरी]] में इस वर्ष से शिवपुरी उत्सव शुरू किया गया है। | ||

==पर्यटन स्थल== | ==पर्यटन स्थल== | ||

#[[पंचमढ़ी]] का अद्भुत सौंदर्य, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। | #[[पंचमढ़ी]] का अद्भुत सौंदर्य, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। | ||

#[[भेड़ाघाट]] की चमचमाती संगमरमरी चट्टाने और [[धुआंधार जल प्रपात|धुआंधार जलप्रपातों]] का शोर, | #[[भेड़ाघाट]] की चमचमाती संगमरमरी चट्टाने और [[धुआंधार जल प्रपात|धुआंधार जलप्रपातों]] का शोर, | ||

#[[कान्हा राष्ट्रीय उद्यान]], जहां अनूठे बारसिंगे रहते हैं, | #[[कान्हा राष्ट्रीय उद्यान]], जहां अनूठे बारसिंगे रहते हैं, | ||

#[[बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान]] जहां प्रागैतिहासिक गुफाएं और वन्य जीवन है। | #[[बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान]] जहां प्रागैतिहासिक गुफाएं और वन्य जीवन है। | ||

ये सब राज्य के प्रमुख आकर्षण हैं। [[ग्वालियर]], [[मांडू मध्यप्रदेश|मांडू]], [[दतिया]], [[चंदेरी]], [[जबलपुर]], [[ओरछा]], [[रायसेन]], [[सांची]], [[विदिशा]], [[उदयगिरि गुफ़ाएँ|उदयगिरि]], [[भीमबेटका गुफ़ाएँ भोपाल|भीमबेटका]], [[इंदौर]] और [[भोपाल]] ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं। माहेश्वर, [[ओंकारेश्वर]], [[उज्जैन]], [[चित्रकूट]] और [[अमरकंटक]] ऐसे स्थान हैं, जहां आकर तीर्थयात्रियों के मन को शांति मिलती है। [[खजुराहो|खजुराहो के मंदिर]] विश्व में अनूठे हैं। इसके अलावा ओरछा, [[भोजपुर मध्य प्रदेश|भोजपुर]] और उदयपुर के मंदिर इतिहास में | ये सब राज्य के प्रमुख आकर्षण हैं। [[ग्वालियर]], [[मांडू मध्यप्रदेश|मांडू]], [[दतिया]], [[चंदेरी]], [[जबलपुर]], [[ओरछा]], [[रायसेन]], [[सांची]], [[विदिशा]], [[उदयगिरि गुफ़ाएँ|उदयगिरि]], [[भीमबेटका गुफ़ाएँ भोपाल|भीमबेटका]], [[इंदौर]] और [[भोपाल]] ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं। माहेश्वर, [[ओंकारेश्वर]], [[उज्जैन]], [[चित्रकूट]] और [[अमरकंटक]] ऐसे स्थान हैं, जहां आकर तीर्थयात्रियों के मन को शांति मिलती है। [[खजुराहो|खजुराहो के मंदिर]] विश्व में अनूठे हैं। इसके अलावा ओरछा, [[भोजपुर मध्य प्रदेश|भोजपुर]] और उदयपुर के मंदिर इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। सतना, सांची, [[विदिशा]], ग्वालियर, इंदौर, [[मंदसौर]], उज्जैन, राजगढ़, भोपाल, जबलपुर, [[रीवा]] और अन्य अनेक स्थानों के संग्रहालयों में पुरातत्वीय महत्व के भंडारों को संरक्षित रखा गया है। माहेश्वर, [[ओंकारश्वर ज्योतिर्लिंग|ओंकारेश्वर]] तथा अमरकंटक को उनके धार्मिक महत्व के अनुसार समग्र विकास के लिए पवित्र शहर घोषित किया गया है। [[बुरहानपुर]] को नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। | ||

==मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व== | |||

{| width="100%" class="bharattable-pink" | |||

|+ मध्य प्रदेश से संबंधित प्राचीन काल की जानी-मानी हस्तियाँ<ref>{{cite web |url=http://mp.gov.in/web/guest/legends-of-yore |title=प्राचीन काल की जानीमानी हस्तियां |accessmonthday= 22 जनवरी|accessyear=2015 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=आधिकारिक वेबसाइट |language=हिन्दी }}</ref> | |||

|- | |||

! नाम | |||

! संक्षिप्त परिचय | |||

! चित्र | |||

|- | |||

| [[तानसेन]] | |||

| [[भारतीय शास्त्रीय संगीत]] के एक प्रतिपादक थे। वे [[ग्वालियर]] से थे, तथा राजा [[अकबर]] के दरबार के [[अकबर के नवरत्न|नवरत्नों]] में शामिल थे। प्रसिद्ध कृष्ण-भक्त [[स्वामी हरिदास]] इनके दीक्षा-गुरु कहे जाते हैं। | |||

| [[चित्र:Akbar-Tansen-Haridas.jpg|center|50px|link=तानसेन]] | |||

|- | |||

| [[छत्रसाल]] | |||

| बुंदेला सरदार [[चम्पतराय]] के पुत्र और उत्तराधिकारी का नाम छत्रसाल था। अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की आशा के साथ उसने [[शिवाजी]] की तरह साहस और जोख़िमपूर्ण जीवन बिताने का फ़ैसला किया। राजा छत्रसाल ने आधी सदी से अधिक समय तक निरंतर संघर्ष किया और अंत में मुग़ल सत्ता से [[बुंदेलखंड]] को मुक्त किया। | |||

| [[चित्र:1987-Chhatrasal.jpg|center|50px|link=छत्रसाल]] | |||

|- | |||

| [[अहिल्याबाई होल्कर]] | |||

| [[महेश्वर]] की महारानी, एक समाज सुधारक और विख्यात प्रशासक, जो सुंदर घाटों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। महारानी अहिल्याबाई होल्कर [[मल्हारराव होल्कर]] के पुत्र खंडेराव की पत्नी थीं। अहिल्याबाई किसी बड़े राज्य की रानी नहीं थीं लेकिन अपने राज्य काल में उन्होंने जो कुछ किया वह आश्चर्य चकित करने वाला है। | |||

| [[चित्र:Ahilyabai-Holkar-Statue-Mathura.jpg|center|50px|link=अहिल्याबाई होल्कर]] | |||

|- | |||

| [[रानी दुर्गावती]] | |||

| [[मंडला]] की चंदेल राजकुमारी, जिनका विवाह [[गोंडवाना]] के राजा दलपत शाह के साथ हुआ। बुद्धि और दूरदर्शिता के साथ 16 सालों तक गोंडवाना पर शासन किया। सुंदरता, साहस और बहादुरी के लिए उन्हे श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। वीरांगना महारानी दुर्गावती [[कालिंजर]] के राजा कीर्तिसिंह चंदेल की एकमात्र संतान थीं। | |||

| [[चित्र:Durgavati.jpg|center|50px|link=रानी दुर्गावती]] | |||

|- | |||

| [[रानी लक्ष्मीबाई]] | |||

| [[1857]] के [[प्रथम स्वतंत्रता संग्राम|स्वतंत्रता संग्राम]] के दौरान [[झांसी]] की रानी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ [[ग्वालियर]] में महत्वपूर्ण और अंतिम लड़ाई लड़ी थी। [[ग्वालियर का क़िला|ग्वालियर के क़िले]] पर लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। | |||

| [[चित्र:Rani-Laxmibai-2.jpg|center|50px|link=रानी लक्ष्मीबाई]] | |||

|- | |||

| [[चंद्रशेखर आज़ाद]] | |||

| [[झाबुआ]] में जन्मे चन्द्रशेखर आज़ाद, ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रतीक थे तथा [[1926]] और [[1931]] के बीच हुई हर क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप में शामिल थे। | |||

| [[चित्र:Chandrashekhar-Azad.jpg|center|50px|link=चंद्रशेखर आज़ाद]] | |||

|- | |||

| तांत्या भील | |||

| [[1857]] की महान् क्रांति के बाद, पश्चिम निमर के तांत्या भील, ब्रिटिश राज से आज़ादी के लिए लड़ाई का प्रतीक बने। | |||

| | |||

|- | |||

| [[रविशंकर शुक्ल|पंडित रविशंकर शुक्ल]] | |||

| अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम [[मुख्यमंत्री]] रविशंकर शुक्ल'[[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]' के प्रसिद्ध नेता तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। पण्डित रविशंकर शुक्ल को नये मध्य प्रदेश के पुरोधा के रूप में स्मरण किया जाता है। | |||

| [[चित्र:Pandit-Ravishankar-Shukla.jpg|center|50px|link=रविशंकर शुक्ल]] | |||

|- | |||

| [[शंकर दयाल शर्मा]] | |||

| [[भारत]] के नौवें [[राष्ट्रपति]], एक विद्वान् और शिक्षाशास्त्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म [[भोपाल]] में हुआ था। इनके पिता 'खुशीलाल शर्मा' एक वैद्य थे। शंकरदयाल शर्मा मध्य प्रदेश के पहले ऐसे व्यक्ति रहे, जो अपनी विद्वता, सुदीर्घ राजनीतिक समझबूझ, समर्पण और देश-प्रेम के बल पर [[भारत के राष्ट्रपति]] बने। | |||

| [[चित्र:Shankar-Dayal-Sharma.jpg|center|50px|link=शंकर दयाल शर्मा]] | |||

|- | |||

| [[विजयाराजे सिंधिया]] | |||

| [[ग्वालियर]] के सिंधिया राजघराने की महारानी, जानी मानी राजनीतिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता विजया राजे सिंधिया '[[भारतीय जनता पार्टी]]' की प्रसिद्ध नेता थीं। इन्हें "ग्वालियर की राजमाता" के रूप में जाना जाता था। विजयाराजे सिंधिया का जन्म [[12 अक्टूबर]], [[1919]] ई. को [[सागर]] के राणा परिवार में हुआ था। | |||

| [[चित्र:Vijayaraje-Scindia.jpg|center|50px|link=विजयाराजे सिंधिया]] | |||

|- | |||

| कुशाभाऊ ठाकरे | |||

| सिद्धांतों पर चलने वाले एक उत्साही सामाजिक सुधारवादी और मध्य प्रदेश के राजनीतिक नेताओं के बीच एक राजनीतिज्ञ हस्ती। | |||

| | |||

|- | |||

| [[अलाउद्दीन ख़ाँ|उस्ताद अलाउद्दीन ख़ाँ]] | |||

| [[शास्त्रीय संगीत]] के कलाकार और हर समय के बेहतरीन कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित। मैहर में बसे एक [[सरोद]] वादक और महान् गुरु थे। अलाउद्दीन ख़ाँ ने [[पंडित रविशंकर]] और [[अल्ला रक्खा ख़ाँ]] को भी शास्त्रीय संगीत सिखाया था। इन्होंने संगीत को देश के बाहर पूरी दुनिया में प्रचार-प्रसार करने का काम किया था। | |||

| [[चित्र:Ustad-Baba-Allaudin-Khan.jpg|center|50px|link=अलाउद्दीन ख़ाँ]] | |||

|- | |||

| कृष्ण राव पंडित | |||

| गायक, [[ग्वालियर घराना|ग्वालियर घराने]] की गायकी के प्रतिनिधि। | |||

| | |||

|- | |||

| [[उस्ताद आमिर ख़ाँ]] | |||

| [[इंदौर]] की प्रख्यात [[खयाल]] गायकी के गायक। | |||

| | |||

|- | |||

| [[भवानी प्रसाद मिश्र]] | |||

| [[होशंगाबाद]] के गांधीवादी दार्शनिक भवानी प्रसाद मिश्र [[हिन्दी]] के प्रसिद्ध कवि हैं। मिश्र जी विचारों, संस्कारों और अपने कार्यों से पूर्णत: गांधीवादी हैं। उनका प्रथम संग्रह 'गीत-फ़रोश' अपनी नई शैली, नई उद्भावनाओं और नये पाठ-प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ। | |||

| [[चित्र:Bhawani-prasad-mishra.jpg|center|50px|link=भवानी प्रसाद मिश्र]] | |||

|- | |||

| डी. जे. जोशी | |||

| [[इंदौर]] के महान् आधुनिक चित्रकार। | |||

| | |||

|- | |||

| [[बालकृष्ण शर्मा नवीन]] | |||

| [[शाजापुर]] के स्वतंत्रता सेनानी, अनुभवी संपादक और कवि बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' का जन्म [[8 दिसम्बर]], [[1897]] ई. में [[ग्वालियर]] राज्य के भयाना नामक ग्राम में हुआ था। ये हिन्दी जगत् के कवि, गद्यकार और अद्वितीय वक्ता थे। | |||

| [[चित्र:Balkrishna-Sharma-Navin.jpg|center|50px|link=बालकृष्ण शर्मा नवीन]] | |||

|- | |||

| [[शिवमंगल सिंह सुमन|डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन]] | |||

| [[उज्जैन]] के प्रख्यात शिक्षाविद्, प्रगतिशील कवि शिवमंगल सिंह सुमन [[हिन्दी]] के शीर्ष कवियों में से एक थे। उन्हें सन् 1999 में [[भारत सरकार]] ने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में [[पद्म भूषण]] से सम्मानित किया था। | |||

| [[चित्र:Shivmangal-singh-suman.jpg|center|50px|link=शिवमंगल सिंह सुमन]] | |||

|- | |||

| डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर | |||

| [[उज्जैन]] के प्रसिद्ध पुरातत्वविद्, कला गुरु। | |||

| | |||

|- | |||

| [[माखन लाल चतुर्वेदी|पंडित माखनलाल चतुर्वेदी]] | |||

| [[खंडवा]] के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे [[हिन्दी]] रचनाकार थे। ये 'कर्मवीर' राष्ट्रीय दैनिक के संपादक थे। इन्होंने [[स्वतंत्रता आंदोलन]] में सक्रिय रूप से भाग लिया। | |||

| [[चित्र:Makahan-Lal-Chaturvedi.gif|center|50px|link=माखन लाल चतुर्वेदी]] | |||

|- | |||

| [[कुमार गंधर्व]] | |||

| [[देवास]] के [[खयाल]] गायकी के प्रख्यात गायक, [[शास्त्रीय संगीत]] के क्षेत्र में नवाचारों के लिए जाने जाते है। लोक संगीत को शास्त्रीय से भी ऊपर ले जाने वाले कुमार जी ने [[कबीर]] को जैसा गया वैसा कोई नहीं गा सकेगा। | |||

| [[चित्र:Kumar-gandharva.jpg|center|50px|link=कुमार गंधर्व]] | |||

|- | |||

| अब्दुल लतीफ़ ख़ान | |||

| [[भोपाल]] के प्रसिद्ध [[सारंगी]] वादक। | |||

| | |||

|} | |||

{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=|माध्यमिक= | {{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक2|माध्यमिक=|पूर्णता=|शोध=}} | ||

==वीथिका== | ==वीथिका== | ||

<gallery> | <gallery> | ||

चित्र:Khajuraho-Temple-Madhya-Pradesh-7.jpg|[[खजुराहो|खजुराहो मन्दिर]], मध्य प्रदेश | चित्र:Khajuraho-Temple-Madhya-Pradesh-7.jpg|[[खजुराहो|खजुराहो मन्दिर]], मध्य प्रदेश | ||

चित्र:Khajuraho-Temple-Madhya-Pradesh-4.jpg|[[खजुराहो|खजुराहो मन्दिर]], मध्य प्रदेश | चित्र:Khajuraho-Temple-Madhya-Pradesh-4.jpg|[[खजुराहो|खजुराहो मन्दिर]], मध्य प्रदेश | ||

चित्र:Bamhaur.jpg|बमहौर (गाँव), मध्य प्रदेश | |||

चित्र:Bhanpur.jpg|भानपुरा (गाँव), मध्य प्रदेश | |||

चित्र:Khajuraho-Temple-Madhya-Pradesh-5.jpg|[[खजुराहो|खजुराहो मन्दिर]], मध्य प्रदेश | चित्र:Khajuraho-Temple-Madhya-Pradesh-5.jpg|[[खजुराहो|खजुराहो मन्दिर]], मध्य प्रदेश | ||

चित्र:Khajuraho-Temple-Madhya-Pradesh-1.jpg|[[खजुराहो|खजुराहो मन्दिर]], मध्य प्रदेश | चित्र:Khajuraho-Temple-Madhya-Pradesh-1.jpg|[[खजुराहो|खजुराहो मन्दिर]], मध्य प्रदेश | ||

| पंक्ति 156: | पंक्ति 235: | ||

चित्र:Khajuraho-15.jpg|[[खजुराहो|खजुराहो मन्दिर]], मध्य प्रदेश | चित्र:Khajuraho-15.jpg|[[खजुराहो|खजुराहो मन्दिर]], मध्य प्रदेश | ||

</gallery> | </gallery> | ||

==बाहरी कड़ियाँ== | ==बाहरी कड़ियाँ== | ||

* [http://www.mp.nic.in/ अधिकारिक वेबसाइट] | * [http://www.mp.nic.in/ अधिकारिक वेबसाइट] | ||

==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||

<references/> | <references/> | ||

| पंक्ति 171: | पंक्ति 248: | ||

[[Category:मध्य_प्रदेश]][[Category:अद्यतन]] | [[Category:मध्य_प्रदेश]][[Category:अद्यतन]] | ||

[[Category:चुनाव अद्यतन]] | [[Category:चुनाव अद्यतन]] | ||

[[Category:मध्य भारत]] | |||

__NOTOC__ __INDEX__ | __NOTOC__ __INDEX__ | ||

10:48, 4 जनवरी 2024 के समय का अवतरण

मध्य प्रदेश

| |

| राजधानी | भोपाल |

| स्थापना | 1 नवंबर, 1956 |

| जनसंख्या | 6,03,48,000[1] |

| · घनत्व | 196[1] /वर्ग किमी |

| क्षेत्रफल | 3,08,000 |

| भौगोलिक निर्देशांक | 23.17°N 77.21°E |

| ज़िले | 50 |

| बड़े नगर | इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर |

| लिंग अनुपात | 920:933[1] ♂/♀ |

| साक्षरता | 64.1[1]% |

| · स्त्री | 50.6% |

| · पुरुष | 76.5% |

| राज्यपाल | मंगूभाई छगनभाई पटेल |

| मुख्यमंत्री | मोहन यादव[1] |

| बाहरी कड़ियाँ | अधिकारिक वेबसाइट |

| अद्यतन | 16:18, 4 जनवरी 2024 (IST)

|

मध्य प्रदेश (अंग्रेज़ी: Madhya Pradesh) क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। भौगोलिक दृष्टि से यह देश में केन्द्रीय स्थान रखता है। इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य का अर्थ बीच में है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भारतवर्ष के मध्य अर्थात् बीच में होने के कारण इस प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश दिया गया, जो कभी 'मध्य भारत' के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश हृदय की तरह देश के ठीक मध्य में स्थित है।

इतिहास

मध्य प्रदेश में भारतीय ऐतिहासिक संस्कृति के अनेक अवशेष, जिनमें पाषाण चित्र और पत्थर व धातु के औज़ार शामिल हैं, नदियों, घाटियों और अन्य इलाक़ों में मिले हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश का सबसे प्रारम्भिक अस्तित्वमान राज्य अवंति था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित यह राज्य मौर्य साम्राज्य (चौथी से तीसरी शताब्दी ई. पू.) का अंग था, जो बाद में मालवा के नाम से जाना गया।

दूसरी शताब्दी ई. पू. से सोलहवीं शताब्दी तक मध्य प्रदेश पर पूर्वी मालवा के शासक शुंग (185 से 73 ई. पू.), आंध्र के सातवाहन, पहली या तीसरी शताब्दी ई. पू. से तीसरी शताब्दी तक, क्षत्रप दूसरी से चौथी शताब्दी तक, नाग दूसरी से चौथी शताब्दी ने राज्य किया। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के उत्तर में गुप्त साम्राज्य का शासन था। यह हूणों और कलचुरियों के सत्ता संघर्ष का स्थल रहा, बाद में मालवा पर कलचुरियों ने कुछ समय के लिए अधिकार किया। छठी शताब्दी के में उत्तरी भारत के शासक हर्ष ने मालवा पर अधिकार कर लिया।

10वीं शताब्दी में कलचुरी फिर शक्तिशाली हो गए। उनके समकालीन थे- धार के परमार, ग्वालियर में कछवाहा और झाँसी से 160 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में खजुराहो में चंदेल। बाद में तोमरों ने ग्वालियर और जनजातीय गोंडों ने शासन किया। 11वीं शताब्दी में मुसलमानों के आक्रमण शुरू हुए। ग्वालियर की हिन्दू रियासत को 1231 ई. में सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने दिल्ली में मिला लिया। 14वीं शताब्दी में ख़िलजी सुल्तानों ने मालवा को बरबाद किया। इसके बाद मुग़ल शासक अकबर (1556-1605) ने इसे मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। 18वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मराठा शक्ति ने मालवा पर अधिकार किया और 1760 ई. तक एक बड़ा भूभाग, जो अब मध्य प्रदेश है, मराठों के शासन में आ गया। 1761 ई. में पेशवा की पराजय के साथ ही ग्वालियर में सिंधिया और दक्षिण-पश्चिम में इंदौर में होल्कर राजवंश का शासन स्थापित हुआ।

- इंदौर की रानी अहिल्याबाई होल्कर, गोंड की महारानी कमलापति और रानी दुर्गावती आदि कुछ महान् महिला शासकों ने अपने उत्कृष्ट शासन के लिए भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवा लिया।

- मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर, 1956 को हुई थी।

- नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हुए विभाजन के बाद यह अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर, 2000 को अस्तित्व में आया।

- मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र है।

- मध्य प्रदेश में नर्मदा की घाटी में नवदाटोली की खुदाई 1957-1958 में की गयी थी। नवदाटोली इन्दौर से दक्षिण की ओर 60 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ के निवासी गोल, आयताकार या वर्गाकार झोंपड़ियाँ बनाते थे व उनमें निवास किया करते थे।

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में योगदान

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में मध्य प्रदेश के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान दिया है जिसमें से प्रमुख हैं- अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, ठाकुर निरंजन सिंह, बृजलाल वियाणी, प्यारेलाल खण्डेलवाल आदि। ·

भूगोल

यह भारत का सबसे विशाल राज्य है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10 प्रतिशत, 3,08,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए इसके उत्तरी ज़िलों को अलग करने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीतिक सीमा का वर्ष 2000 में पुन:निर्धारण किया गया। यह प्रदेश चारों तरफ से उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बिहार और छत्तीसगढ़ की सीमाओं से घिरा हुआ है।

भूसंरचना

मध्य प्रदेश 100 से 1200 मीटर की ऊँचाई पर है। राज्य के उत्तरी भाग की भूमि उत्तर की ओर उठती है। दक्षिणी भाग पश्चिम की ओर ऊपर उठता है। पर्वत श्रृंखलाओं में पश्चिम व उत्तर में 457 मीटर तक ऊँची विंध्य व कैमूर पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में 914 मीटर से भी अधिक ऊँची सतपुड़ा व महादेव पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। दक्षिण-मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के समीप स्थित धूपगढ़ शिखर (1350 मीटर) राज्य का सबसे ऊँचा शिखर है। विंध्य पर्वत श्रृंखला के पश्चिमोत्तर में मालवा का पठार (लगभग 457 से 609 मीटर) है। मालवा का पठार विध्य पर्वत श्रृंखला से उत्तर की ओर है। मालवा के पठार के पूर्व में बुंदेलखंड का पठार स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में जाकर मिल जाता है।

क्षेत्रफल

मध्य प्रदेश 30, 8,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भारत का दूसरा बड़ा राज्य है।

जलवायु

मध्य प्रदेश की जलवायु मानसून पर निर्भर करती है। ग्रीष्म ऋतु गर्म व शुष्क होती है और गर्म हवाएँ चलती हैं। राज्य का औसत तापमान 29 डिग्री से. रहता है। कुछ भागों में तापमान 48 डिग्री से. तक पहुँच जाता है। सर्दियाँ खुशनुमा और शुष्क होती हैं। दिसम्बर और जनवरी में समुचित वर्षा होती है, जिसका सम्बन्ध राज्य के पश्चिमोत्तर भाग में होने वाले उष्णकटिबंधीय विक्षोभ से है। औसत वर्षिक वर्षा 1,117 मि.मी. होती है। सामान्यतः पश्चिम और उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा 60 इंच, पूर्व में इससे अधिक और पश्चिम में 32 इंच तक घटती जाती है। चंबल घाटी में हर साल वर्षा का औसत 30 इंच से कम रहता है।

अर्थव्यवस्था

|

|

कृषि

राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर 'चंबल' राज्य की उत्तरी सीमा बनाता है। इसकी घाटी की भूमि ऊबड़-खाबड़ है। मध्य प्रदेश की मिट्टी को दो भागों में बाँटा जा सकता है-

- काली मिट्टी- यह मालवा के पठार के दक्षिणी भाग, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा के कुछ भागों में मिलती है। इसमें चिकनी मिट्टी का कुछ अंश रहता है, भारी वर्षा या बाढ़ के पानी से सिंचाई से काली मिट्टी जलावरुद्ध हो जाती है।

- लाल-पीली मिट्टी- इसमें कुछ मात्रा बालू की रहती है। यह शेष मध्य प्रदेश में पाई जाती है।

कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। राज्य की 74.73 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और खेती पर ही निर्भर है। राज्य की लगभग 49 प्रतिशत ज़मीन खेती योग्य है। 2004-2005 में शुद्ध बुवाई क्षेत्र 1247 लाख हेक्टेयर के लगभग था और अनाज का कुल उत्पादन 14.10 करोड़ मीट्रिक टन रहा। गेहूँ, चावल, दलहन जैसी प्रमुख फ़सलों का उत्पादन भी अच्छा रहा। 20 ज़िलों में 'राष्ट्रीय बागवानी मिशन' क्रियान्वित किया गया है। बाग़वानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग नाम से अलग विभाग का गठन किया गया है। कृषि योग्य भूमि चंबल, मालवा का पठार और रेवा के पठार में मिलती हैं। नदी द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से ढकी नर्मदा घाटी उपजाऊ इलाक़ा है। मध्य प्रदेश की कृषि की विशेषता कृषि की परम्परागत पद्धति का उपयोग है। कृषि योग्य भूमि का केवल 15 प्रतिशत भाग ही सिंचित है, राज्य की कृषि वर्षा पर निर्भर है और बहुधा कृषकों को सूखे व लाल-पीली मिट्टी के कारण नमी की कम मात्रा का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में होने वाली सिंचाई मुख्यतः नहरों, कुओं, गाँवों के तालाबों और झीलों से होती है।

प्रमुख फ़सलें चावल, गेहूँ, ज्वार, दलहन (चना, सेम और मसूर जैसी फलियाँ) और मूँगफली हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मुख्यतः चावल उगाया जाता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में गेहूँ और ज्वार अधिक होता है। अन्य फ़सलों में अलसी, तिल, गन्ना और पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाने वाला ज्वार-बाजरा प्रमुख है। राज्य अफ़ीम, मंदसौर ज़िले में और मारिजुआना, दक्षिणी-पश्चिमी खांडवा ज़िले में, का उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश में पशु पालन और कुक्कुट पालन महत्त्वपूर्ण हैं। देश के कुल पशुधन (गाय, भैंस और भेड़ और सूअर) का लगभग सातवां भाग इस राज्य में है।

उद्योग और खनिज

मध्य प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोटरवाहनों, सूचना प्रौद्योगिकी आदि उच्च तकनीकी उद्योगों के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। दूरसंचार प्रणालियों के लिए यह राज्य ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन कर रहा है। इंदौर के पास पीठमपुर में बडी संख्या में मोटर वाहन उद्योग स्थापित हुए है। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उद्योग है - भोपाल में 'भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.', होशंगाबाद में 'सिक्योरिटी पेपर मिल', देवास में नोट छापने की प्रेस, नेपानगर में अख़बारी काग़ज़ की मिल और नीमच की अल्कालॉयड फैक्ट्री।

- गत वर्ष राज्य में सीमेंट का उत्पादन 12.49 लाख मीट्रिक टन हुआ।

- पीठमपुर में जल्दी ही एक मालवाहक विमान परिसर स्थापित किया जा रहा है।

- भारत सरकार इंदौर में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित कर रही है। समग्र आर्थिक विकास नीति लागू कर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य ने निवेश को आकर्षित करने के लिए आकर्षक छूट देने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा की है। अब तक उद्योग लगाने की इच्छा ज़ाहिर करने वाले 5200 करोड रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है।

- सागर ज़िले के बीना में काफ़ी समय से लंबित 10,300 करोड़ रुपये की लागत वाली ओमान बीना तेलशोधक परियोजना तैयार है।

- भारत सरकार ने धार ज़िले के पीठमपुर में एक राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण, अनुसंधान तथा विकास परियोजना को मंजूरी दे दी है।

- राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति लागू की है।

खनिज उत्पादन के क्षेत्र में राज्य का विशिष्ट स्थान है। वर्ष 2005-06 में 5312.65 करोड़ रुपये के खनिजों का उत्पादन हुआ। राज्य में 21 तरह के खनिज निकाले जाते हैं। 2006 में डोलोमाइट का उत्पादन 128 हज़ार मीट्रिक टन, हीरे का उत्पादन 44149 हज़ार कैरेट और चूना पत्थर का 25865 हज़ार मीट्रिक टन, बॉक्साइट का उत्पादन 87 हज़ार मिलियन मीट्रिक टन, ताम्र अयस्क का उत्पादन 1706 हज़ार मिलियन मीट्रिक टन और कोयले का उत्पादन 54000 हज़ार मिलियन मीट्रिक टन रहा। यह राज्य चंदेरी और माहेश्वर के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघे से बने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में अवस्थित हिंगलाजगढ़ परमार मूर्तिकला के विशिष्ट केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध है।

सिंचाई और बिजली

मध्य प्रदेश में कुछ महत्त्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है-

- नर्मदा

- ताप्ती (तापी)

- महानदी

- वेनगंगा (गोदावरी की सहायक नदी)

- बहुत सी जलधाराएँ यमुना और गंगा की सहायक नदियों के रूप में उत्तर की ओर बहती हैं।

- अन्य नदियों में यमुना की सहायक नदियाँ—बनास, बेतवा व केन और सोन (गंगा की सहायक नदी) आती हैं।

मध्य प्रदेश में निम्न स्तर का कोयला प्रचुर मात्रा में होता है, जो बिजली उत्पादन के अनुकूल है। पनबिजली उत्पादन की भी यहाँ अपार क्षमता है। यहाँ राज्य में वर्ष 2005-2006 में विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 7934.85 मेगावाट थी। यहाँ 902.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के आठ पनबिजली केंद्र है। राज्य के 51,806 में से 50,475 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है।

विकास की पहल

मध्य प्रदेश ग्रामीण रोज़गार योजना 18 ज़िलों में लागू की गई है। इस योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश प्रथम पर है। राज्य बाग़वानी उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बाग़वानी मिशन शुरू किया गया है।

परिवहन

- सड़कें

मध्य प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई 73311 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गो की लंबाई 4280 कि.मी और प्रांतीय राजमार्गो की लंबाई 8729 किमी है। राज्य में सड़कों के निर्माण तथा सुधार का कार्य बडे पैमाने पर किया जा रहा है तथा लगभग 60 हज़ार किमी सड़कों का निर्माण तथा सुधार का कार्य किया जाएगा। वर्ष 2005 को ‘सडकों का वर्ष’ के रूप में मनाया गया। इस दौरान प्रत्येक माह एक महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

- रेलवे

उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोडने वाला प्रमुख रेलमार्ग मध्य प्रदेश से होकर गुजरता हैं। राज्य में भोपाल, बीना, ग्वालियर, इंदौर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, रतलाम और उज्जैन मुख्य जंक्शन है। रेलवे के क्षेत्रीय मुख्यालय भोपाल, रतलाम और जबलपुर में है। राज्य से गुज़रने वाला प्रमुख रेलमार्ग मूलतः चेन्नई , मुंबई, और कोलकाता बंदरगाहों को राज्य के भीतरी प्रदेश से जोड़ने के लिए बनाया गया था।

- वायुमार्ग

मध्य प्रदेश राज्य भारत के अन्य भागों से भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा और खजुराहो में स्थित हवाई अड्डों व बहुत से राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा भी जुड़ा हुआ है।

शिक्षा

2001 की गणना के अनुसार राज्य में साक्षरता बढ़ी है। 1991 के 44.67 प्रतिशत की तुलना में साक्षरता दर बढ़कर 64.11 प्रतिशत हो गई है। यहाँ प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के विद्यालय और साथ ही पालिटेक्निक, औद्योगिक कला तथा शिल्प विद्यालय हैं। मध्य प्रदेश में कई विश्वविद्यालय हैं। इनमें सबसे पुराने और विख्यात सागर और उज्जैन हैं। जबलपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय भी है। भोपाल में पत्रकारिता और जन-सम्पर्क शिक्षा संस्थान भी है।

जनजीवन

भाषा

हिन्दी राजकीय और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। पूर्वी हिन्दी, अवधी व बघेली बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है और बघेलखंड, सतपुड़ा व नर्मदा घाटी में बोली जाती है। बुंदेली पश्चिमी हिन्दी की बोली है और मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती व पश्चिमोत्तर ज़िलों में बोली जाती है। भील, भीली और गोंड, गोंडी बोलते हैं। बोलने वालों की संख्या के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण भाषा मराठी है। उर्दू, उड़िया, गुजराती और पंजाबी बोलने वाले लोग भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में हैं। इसके अलावा तेलुगु, बांग्ला, तमिल और मलयालम भी बोली जाती है।

जनसंख्या

राज्य की कुल जनसंख्या 60,385,118 और औसत जनसंख्या घनत्व भारत के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे कम है। 1 मार्च 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग 60,385,118 है। पिछली जनगणना की तुलना में 24.34 प्रतिशत की वृद्धि है। मध्य प्रदेश देश के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की दृष्टि से सातवाँ स्थान रखता है। 1991 के लिंग अनुपात (प्रति हज़ार पुरुषों में महिलाओं की संख्या) 912 की अपेक्षा आजकल लिंग अनुपात 920 हो गया है। अधिकांश लोग हिन्दू हैं, हालाँकि मुसलमानों, जैनियों, ईसाईयों और बौद्धों की आबादी भी संख्या के हिसाब से महत्त्वपूर्ण है। यहाँ पर सिक्ख भी जनसंख्या का छोटा सा हिस्सा हैं।

वन संपदा

मध्य प्रदेश के कुछ ही प्रतिशत हिस्से में स्थायी चारागाह या घास के मैदान हैं। प्रमुख वन क्षेत्रों में विंध्य पर्वत श्रृंखला, कैमूर की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, बघेलखंड का पठार और दंडकारण्य क्षेत्र शामिल है। महत्त्वपूर्ण वृक्ष सागौन, साल, बाँस, सलाई एवं तेंदूपत्ता हैं। सलाई से निकलने वाला लीसा अगरबत्ती और औषधि बनाने के काम आता है। तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के काम आते हैं, जिसके प्रसिद्ध केन्द्र जबलपुर और सागर हैं। जंगलों में जंगली पशु भरे पड़े हैं। जैसे बाघ, तेंदुआ, जंगली साँड़, चीतल, भालू, जंगली भैंसा, सांभर और काला हिरन। पक्षियों की भी बहुत सी प्रजातियाँ यहाँ पर हैं।

राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य

राज्य में अनेक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है।

- कान्हा राष्ट्रीय उद्यान

- माधव नेशनल उद्यान

- पन्ना नेशनल उद्यान

- करेरा पक्षी अभयारण्य

- बोरी वन्य जीवन अभयारण्य

- चंबल अभयारण्य

- वनों की सुरक्षा और विकास के लिए, राज्य सरकार ने बहुत सी वन समितियाँ आसपास के ग्रामीणों को साझेदारों के तौर पर जोड़ने के लिए गठित की है।

सांस्कृतिक जीवन

मध्य प्रदेश में अनेक मन्दिर, क़िले व गुफ़ाएँ हैं, जिनमें क्षेत्र के पूर्व इतिहास और स्थानीय राजवंशों व राज्यों, दोनों के ऐतिहासिक अध्ययन की दृष्टि से रोमांचक प्रमाण मिलते हैं। यहाँ के प्रारम्भिक स्मारकों में से एक सतना के पास भरहुत का स्तूप (लगभग 175 ई.पू.) है, जिसके अवशेष अब कोलकाता के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे हैं। ऐसे ही एक स्मारक, साँची के स्तूप (विदिशा से लगभग 13 किमी. दक्षिण-पश्चिम में) को मूलत: 265 से 238 ई.पू. में सम्राट अशोक ने बनवाया था। बाद में शुंग राजाओं ने इस स्तूप में और भी काम करवाया। बौद्ध विषयों पर आधारित चित्रों से सुसज्जित महू के समीप स्थित बाघ गुफ़ाएँ विशेषकर उल्लेखनीय हैं। विदिशा के समीप उदयगिरि की गुफ़ाएँ (बौद्ध और जैन मठ) चट्टान काटकर बनाए गए वास्तुशिल्प और कला का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।

- प्रसिद्धि

श्रृंगारिक कला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध खजुराहो के मन्दिर राज्य के उत्तर में छतरपुर ज़िले में स्थित हैं; 1000 ई. से बनना शुरू हुए इन मन्दिरों का निर्माण चन्देल राजाओं ने करवाया था। ग्वालियर और उसके आसपास के मन्दिर भी उल्लेखनीय हैं। मांडू (धार के समीप) के महल और मस्जिद, 14वीं शताब्दी में निर्मित बांधवगढ़ का अदभुत क़िला और सम्भवत: मध्य प्रदेश के भूतपूर्व कुंवरों के आवासों में सबसे शानदार ग्वालियर का क़िला वास्तुशिल्पीय उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य उल्लेखनीय उदाहरण हैं। यद्यपि मध्य प्रदेश के लोगों ने बाहरी प्रभावों को कमोबेश ग्रहण किया है लेकिन उनकी कई जनजातीय परम्पराएँ जीवंत तथा सशक्त बनी हुई हैं, और जनजातीय मिथकों व लोककथाओं को बड़ी संख्या में सुरक्षित रखा गया है। प्रधान (गोंडों के भाट) अब भी गोंड जनजाति के पौराणिक आदि पुरुष लिंगो-पेन की अनुश्रुत वीर गाथाओं को गाते हैं। महाभारत की समतुल्य गोंडों की पंडवानी है, जबकि रामायण का गोंड समतुल्य लछमनजति दंतकथा है। अपने मूल के सम्बन्ध में हर जनजाति के अपने मिथक और दंतकथाएँ हैं। इनके अपने जन्मोत्सव तथा विवाह के गीत हैं, और विभिन्न नृत्य शैलियों की संगत उनके गानों के की जाती है। लोककथाएँ, पहेलियाँ और लोकोक्तियाँ इनकी सांस्कृतिक विरासत की विशेषताएँ हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

राज्य में हर साल कई जाने-माने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे उज्जैन का कालिदास समारोह (प्रदर्श्य कलाओं और ललित कलाओं के लिए), ग्वालियर का तानसेन समारोह (गायन) और खजुराहो का नृत्य महोत्सव, जिसमें भारत भर के कलाकार शामिल होते हैं।

भोपाल में एक बेजोड़ सांस्कृतिक भवन भारत भवन है, जो विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों के मिलन स्थल का काम करता है। भोपाल ताल के समीप स्थित इस भवन में एक संग्रहालय, एक पुस्तकालय, एक मुक्ताकाशी रंगमंच और बहुत से सम्मेलन परिसर हैं। मंदसौर और उज्जैन में महत्त्वपूर्ण वार्षिक धार्मिक मेले लगते हैं।

- त्योहार

मध्य प्रदेश में कई त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं।

- आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्योहार 'भगोरिया' है, जो पंरपरागत हर्षोल्लास से मनाया जाता है।

- खजुराहो, भोजपुर, पंचमढ़ी और उज्जैन में शिवरात्रि के पर्व के दौरान स्थानीय परंपराओं का रंग दिखाई देता है।

- चित्रकूट और ओरछा में रामनवमी पर्व के आयोजन की अनोखी परंपरा है। ओरछा, मालवा और पचमढ़ी के उत्सवों में कला और संस्कृति का बड़ा सुंदर मेल दिखाई देता है।

- ग्वालियर के 'तानसेन संगीत समारोह', मैहर के 'उस्ताद अलाउद्दीन ख़ाँ संगीत समारोह', उज्जैन के 'कालिदास समारोह' और 'खजुराहों के नृत्य समारोह' मध्य प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध कला उत्सव हैं।

- जबलपुर में संगमरमर की चट्टानों के लिए मशहूर भेड़ाघाट में इस वर्ष से वार्षिक 'नर्मदा उत्सव' की शुरुआत की गई है।

- शिवपुरी में इस वर्ष से शिवपुरी उत्सव शुरू किया गया है।

पर्यटन स्थल

- पंचमढ़ी का अद्भुत सौंदर्य, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है।

- भेड़ाघाट की चमचमाती संगमरमरी चट्टाने और धुआंधार जलप्रपातों का शोर,

- कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जहां अनूठे बारसिंगे रहते हैं,

- बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जहां प्रागैतिहासिक गुफाएं और वन्य जीवन है।

ये सब राज्य के प्रमुख आकर्षण हैं। ग्वालियर, मांडू, दतिया, चंदेरी, जबलपुर, ओरछा, रायसेन, सांची, विदिशा, उदयगिरि, भीमबेटका, इंदौर और भोपाल ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं। माहेश्वर, ओंकारेश्वर, उज्जैन, चित्रकूट और अमरकंटक ऐसे स्थान हैं, जहां आकर तीर्थयात्रियों के मन को शांति मिलती है। खजुराहो के मंदिर विश्व में अनूठे हैं। इसके अलावा ओरछा, भोजपुर और उदयपुर के मंदिर इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। सतना, सांची, विदिशा, ग्वालियर, इंदौर, मंदसौर, उज्जैन, राजगढ़, भोपाल, जबलपुर, रीवा और अन्य अनेक स्थानों के संग्रहालयों में पुरातत्वीय महत्व के भंडारों को संरक्षित रखा गया है। माहेश्वर, ओंकारेश्वर तथा अमरकंटक को उनके धार्मिक महत्व के अनुसार समग्र विकास के लिए पवित्र शहर घोषित किया गया है। बुरहानपुर को नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व

| नाम | संक्षिप्त परिचय | चित्र |

|---|---|---|

| तानसेन | भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक प्रतिपादक थे। वे ग्वालियर से थे, तथा राजा अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल थे। प्रसिद्ध कृष्ण-भक्त स्वामी हरिदास इनके दीक्षा-गुरु कहे जाते हैं। | |

| छत्रसाल | बुंदेला सरदार चम्पतराय के पुत्र और उत्तराधिकारी का नाम छत्रसाल था। अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की आशा के साथ उसने शिवाजी की तरह साहस और जोख़िमपूर्ण जीवन बिताने का फ़ैसला किया। राजा छत्रसाल ने आधी सदी से अधिक समय तक निरंतर संघर्ष किया और अंत में मुग़ल सत्ता से बुंदेलखंड को मुक्त किया। | |

| अहिल्याबाई होल्कर | महेश्वर की महारानी, एक समाज सुधारक और विख्यात प्रशासक, जो सुंदर घाटों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। महारानी अहिल्याबाई होल्कर मल्हारराव होल्कर के पुत्र खंडेराव की पत्नी थीं। अहिल्याबाई किसी बड़े राज्य की रानी नहीं थीं लेकिन अपने राज्य काल में उन्होंने जो कुछ किया वह आश्चर्य चकित करने वाला है। |  |

| रानी दुर्गावती | मंडला की चंदेल राजकुमारी, जिनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह के साथ हुआ। बुद्धि और दूरदर्शिता के साथ 16 सालों तक गोंडवाना पर शासन किया। सुंदरता, साहस और बहादुरी के लिए उन्हे श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। वीरांगना महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्तिसिंह चंदेल की एकमात्र संतान थीं। |  |

| रानी लक्ष्मीबाई | 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ग्वालियर में महत्वपूर्ण और अंतिम लड़ाई लड़ी थी। ग्वालियर के क़िले पर लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। |  |

| चंद्रशेखर आज़ाद | झाबुआ में जन्मे चन्द्रशेखर आज़ाद, ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रतीक थे तथा 1926 और 1931 के बीच हुई हर क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप में शामिल थे। |  |

| तांत्या भील | 1857 की महान् क्रांति के बाद, पश्चिम निमर के तांत्या भील, ब्रिटिश राज से आज़ादी के लिए लड़ाई का प्रतीक बने। | |

| पंडित रविशंकर शुक्ल | अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' के प्रसिद्ध नेता तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। पण्डित रविशंकर शुक्ल को नये मध्य प्रदेश के पुरोधा के रूप में स्मरण किया जाता है। |  |

| शंकर दयाल शर्मा | भारत के नौवें राष्ट्रपति, एक विद्वान् और शिक्षाशास्त्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल में हुआ था। इनके पिता 'खुशीलाल शर्मा' एक वैद्य थे। शंकरदयाल शर्मा मध्य प्रदेश के पहले ऐसे व्यक्ति रहे, जो अपनी विद्वता, सुदीर्घ राजनीतिक समझबूझ, समर्पण और देश-प्रेम के बल पर भारत के राष्ट्रपति बने। |  |

| विजयाराजे सिंधिया | ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की महारानी, जानी मानी राजनीतिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता विजया राजे सिंधिया 'भारतीय जनता पार्टी' की प्रसिद्ध नेता थीं। इन्हें "ग्वालियर की राजमाता" के रूप में जाना जाता था। विजयाराजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर, 1919 ई. को सागर के राणा परिवार में हुआ था। |  |

| कुशाभाऊ ठाकरे | सिद्धांतों पर चलने वाले एक उत्साही सामाजिक सुधारवादी और मध्य प्रदेश के राजनीतिक नेताओं के बीच एक राजनीतिज्ञ हस्ती। | |

| उस्ताद अलाउद्दीन ख़ाँ | शास्त्रीय संगीत के कलाकार और हर समय के बेहतरीन कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित। मैहर में बसे एक सरोद वादक और महान् गुरु थे। अलाउद्दीन ख़ाँ ने पंडित रविशंकर और अल्ला रक्खा ख़ाँ को भी शास्त्रीय संगीत सिखाया था। इन्होंने संगीत को देश के बाहर पूरी दुनिया में प्रचार-प्रसार करने का काम किया था। |  |

| कृष्ण राव पंडित | गायक, ग्वालियर घराने की गायकी के प्रतिनिधि। | |

| उस्ताद आमिर ख़ाँ | इंदौर की प्रख्यात खयाल गायकी के गायक। | |

| भवानी प्रसाद मिश्र | होशंगाबाद के गांधीवादी दार्शनिक भवानी प्रसाद मिश्र हिन्दी के प्रसिद्ध कवि हैं। मिश्र जी विचारों, संस्कारों और अपने कार्यों से पूर्णत: गांधीवादी हैं। उनका प्रथम संग्रह 'गीत-फ़रोश' अपनी नई शैली, नई उद्भावनाओं और नये पाठ-प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ। |  |

| डी. जे. जोशी | इंदौर के महान् आधुनिक चित्रकार। | |

| बालकृष्ण शर्मा नवीन | शाजापुर के स्वतंत्रता सेनानी, अनुभवी संपादक और कवि बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' का जन्म 8 दिसम्बर, 1897 ई. में ग्वालियर राज्य के भयाना नामक ग्राम में हुआ था। ये हिन्दी जगत् के कवि, गद्यकार और अद्वितीय वक्ता थे। |  |

| डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन | उज्जैन के प्रख्यात शिक्षाविद्, प्रगतिशील कवि शिवमंगल सिंह सुमन हिन्दी के शीर्ष कवियों में से एक थे। उन्हें सन् 1999 में भारत सरकार ने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। | |

| डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर | उज्जैन के प्रसिद्ध पुरातत्वविद्, कला गुरु। | |

| पंडित माखनलाल चतुर्वेदी | खंडवा के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिन्दी रचनाकार थे। ये 'कर्मवीर' राष्ट्रीय दैनिक के संपादक थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। |  |

| कुमार गंधर्व | देवास के खयाल गायकी के प्रख्यात गायक, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में नवाचारों के लिए जाने जाते है। लोक संगीत को शास्त्रीय से भी ऊपर ले जाने वाले कुमार जी ने कबीर को जैसा गया वैसा कोई नहीं गा सकेगा। |  |

| अब्दुल लतीफ़ ख़ान | भोपाल के प्रसिद्ध सारंगी वादक। |

|

|

|

|

|

|

वीथिका

-

खजुराहो मन्दिर, मध्य प्रदेश

-

खजुराहो मन्दिर, मध्य प्रदेश

-

बमहौर (गाँव), मध्य प्रदेश

-

भानपुरा (गाँव), मध्य प्रदेश

-

खजुराहो मन्दिर, मध्य प्रदेश

-

खजुराहो मन्दिर, मध्य प्रदेश

-

खजुराहो मन्दिर, मध्य प्रदेश

-

खजुराहो मन्दिर, मध्य प्रदेश

-

खजुराहो मन्दिर, मध्य प्रदेश

-

खजुराहो मन्दिर, मध्य प्रदेश

बाहरी कड़ियाँ

टीका टिप्पणी और संदर्भ

- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 ABOUT MADHYA PRADESH (अंग्रेज़ी) (एच.टी.एम.एल) मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट। अभिगमन तिथि: 11 मई, 2012।

- ↑ प्राचीन काल की जानीमानी हस्तियां (हिन्दी) आधिकारिक वेबसाइट। अभिगमन तिथि: 22 जनवरी, 2015।