"ब्रजभाषा": अवतरणों में अंतर

गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) |

No edit summary |

||

| पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||

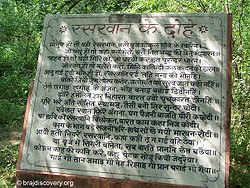

[[चित्र:Raskhan-2.jpg|thumb|250px|[[रसखान]] के दोहे]] | [[चित्र:Raskhan-2.jpg|thumb|250px|[[रसखान]] के दोहे]] | ||

{{tocright}} | {{tocright}} | ||

'''ब्रजभाषा''' मूलत: ब्रजक्षेत्र की बोली है। विक्रम की 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक [[भारत]] में साहित्यिक भाषा रहने के कारण ब्रज की इस जनपदीय बोली ने अपने विकास के साथ भाषा नाम प्राप्त किया और ब्रजभाषा नाम से जानी जाने लगी। शुद्ध रूप में यह आज भी [[मथुरा]], [[आगरा]], [[धौलपुर]] और [[अलीगढ़]] ज़िलों में बोली जाती है। इसे हम केंद्रीय ब्रजभाषा भी कह सकते हैं। प्रारम्भ में ब्रजभाषा में ही काव्य रचना हुई। [[भक्तिकाल]] के कवियों ने अपनी रचनाएँ ब्रजभाषा में ही लिखी हैं, जिनमें [[सूरदास]], [[रहीम]], [[रसखान]], [[बिहारी लाल]], केशव, [[घनानन्द कवि|घनानन्द]] आदि कवि प्रमुख हैं। हिन्दी फ़िल्मों और फ़िल्मी गीतों में भी ब्रजभाषा के शब्दों का बहुत प्रयोग होता है। आधुनिक ब्रजभाषा 1 करोड़ 23 लाख जनता के द्वारा बोली जाती है और लगभग 38,000 वर्गमील के क्षेत्र में फैली हुई है। | |||

==ब्रजभाषा का विस्तार== | ==ब्रजभाषा का विस्तार== | ||

शुद्ध रूप में ब्रजभाषा आज | '''शुद्ध रूप में ब्रजभाषा आज भी''' मथुरा, अलीगढ़, आगरा, [[भरतपुर]] और धौलपुर ज़िलों में बोली जाती है। ब्रजभाषा का कुछ मिश्रित रूप [[जयपुर]] राज्य के पूर्वी भाग तथा बुलंदशहर, मैनपुरी, [[एटा]], [[बरेली]] और [[बदायूँ]] ज़िलों तक बोला जाता है। ग्रिर्यसन महोदय ने अपने भाषा सर्वे में पीलीभीत, [[शाहजहाँपुर]], फर्रूख़ाबाद, हरदोई, [[इटावा]] तथा [[कानपुर]] की बोली को कन्नौजी नाम दिया है, किन्तु वास्तव में यहाँ की बोली मैनपुरी, एटा बरेली और बदायूँ की बोली से भिन्न नहीं हैं। अधिक से अधिक हम इन सब ज़िलों की बोली को 'पूर्वी ब्रज' कह सकते हैं। सच तो यह है कि, बुन्देलखंड की बुन्देली बोली भी ब्रजभाषा का ही रुपान्तरण है। बुन्देली 'दक्षिणी ब्रज' कहला सकती है।<ref>(ब्रजभाषा व्याकरण, (प्रथम संस्करण 1937 ई.) पृ. 13)</ref> डॉ. गुलाबराय के अनुसार- "ब्रजभाषा का क्षेत्र निम्न प्रकार है- मथुरा, आगरा, अलीगढ़ ज़िलों को केन्द्र मानकर उत्तर में यह अलमोड़ा, [[नैनीताल]] और [[बिजनौर]] ज़िलों तक फैली है। दक्षिण में धौलपुर, [[ग्वालियर]] तक, पूर्व में [[कन्नौज]] और [[कानपुर]] ज़िलों तक, पश्चिम में भरतपुर और गुडगाँव ज़िलों तक इसकी सीमा है। | ||

ग्रिर्यसन महोदय ने अपने भाषा सर्वे में पीलीभीत, [[शाहजहाँपुर]], | |||

डॉ. गुलाबराय के अनुसार ब्रजभाषा का क्षेत्र निम्न प्रकार है- मथुरा, आगरा, अलीगढ़ ज़िलों को केन्द्र मानकर उत्तर में यह अलमोड़ा, नैनीताल और बिजनौर ज़िलों तक फैली है। दक्षिण में धौलपुर, [[ग्वालियर]] तक, पूर्व में [[कन्नौज]] और कानपुर ज़िलों तक, पश्चिम में भरतपुर और गुडगाँव ज़िलों तक इसकी सीमा है। | |||

भाषायी सर्वेक्षण तथा अन्य अनुवेषणों के आधार पर श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी ने ब्रजभाषा-भाषी क्षेत्र निम्नलिखित है- मथुरा ज़िला, [[राजस्थान]] का भरतपुर ज़िला तथा करौली का उत्तरी अंश जो भरतपुर एंव धौलपुर की सीमाओं से मिला-जुला है। सम्पूर्ण धौलपुर ज़िला, मध्य [[भारत]] में मुरैना से भिण्ड ज़िले और गिर्द ग्वालियर का लगभग 26 अक्षांश से ऊपर का उत्तरी भाग (यहाँ की ब्रजबोली में बुंदेली की झलक है), सम्पूर्ण आगरा ज़िला, इटावा ज़िले का पश्चिमी भाग (लगभग इटावा शहर की सीध देशान्तर 79 तक), मैनपुरी ज़िला तथा एटा ज़िला (पूर्व के कुछ अंशों को छोड़कर, जो फर्रूखाबाद ज़िले की सीमा से मिले-जुले है), अलीगढ़ ज़िला (उत्तर पूर्व में [[गंगा नदी|गंगा]] नदी की सीमा तक), बुलंदशहर का दक्षिणी आधा भाग (पूर्व में अनूप शहर की सीध से लेकर), गुड़गाँव ज़िले का दक्षिणी अंश, (पलवल की सीध से) तथा अलवर ज़िले का पूर्वी भाग जो गुडगाँव ज़िले की दक्षिणी तथा भरतपुर की पश्चिमी सीमा से मिला-जुला है। <ref>(वाजपेयी, के. डी., ब्रज का इतिहास प्रथम खंड, प्रथम संस्करण, 1955 ई., पृ. 3-4)</ref> | भाषायी सर्वेक्षण तथा अन्य अनुवेषणों के आधार पर श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी ने ब्रजभाषा-भाषी क्षेत्र निम्नलिखित है- मथुरा ज़िला, [[राजस्थान]] का भरतपुर ज़िला तथा करौली का उत्तरी अंश जो भरतपुर एंव धौलपुर की सीमाओं से मिला-जुला है। सम्पूर्ण धौलपुर ज़िला, मध्य [[भारत]] में मुरैना से भिण्ड ज़िले और गिर्द ग्वालियर का लगभग 26 अक्षांश से ऊपर का उत्तरी भाग (यहाँ की ब्रजबोली में बुंदेली की झलक है), सम्पूर्ण आगरा ज़िला, इटावा ज़िले का पश्चिमी भाग (लगभग इटावा शहर की सीध देशान्तर 79 तक), मैनपुरी ज़िला तथा एटा ज़िला (पूर्व के कुछ अंशों को छोड़कर, जो फर्रूखाबाद ज़िले की सीमा से मिले-जुले है), अलीगढ़ ज़िला (उत्तर पूर्व में [[गंगा नदी|गंगा]] नदी की सीमा तक), बुलंदशहर का दक्षिणी आधा भाग (पूर्व में अनूप शहर की सीध से लेकर), गुड़गाँव ज़िले का दक्षिणी अंश, (पलवल की सीध से) तथा अलवर ज़िले का पूर्वी भाग, जो गुडगाँव ज़िले की दक्षिणी तथा भरतपुर की पश्चिमी सीमा से मिला-जुला है।<ref>(वाजपेयी, के. डी., ब्रज का इतिहास प्रथम खंड, प्रथम संस्करण, 1955 ई., पृ. 3-4)</ref> | ||

भाषायी ब्रज के सम्बंध में भाषाविद् डॉ. धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है- अपने विशुद्ध रूप में ब्रजभाषा आज भी आगरा, धौलपुर, मथुरा और अलीगढ़ ज़िलों में बोली जाती है। इसे हम केंद्रीय ब्रजभाषा के नाम से भी पुकार सकते हैं। केंद्रीय ब्रजभाषा क्षेत्र के उत्तर पश्चिम की ओर बुलंदशहर ज़िले की उत्तरी पट्टी से इसमें खड़ी बोली की लटक आने लगती है। उत्तरी-पूर्वी ज़िलों अर्थात् बदायूँ और एटा ज़िलों में इस पर कन्नौजी का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। डा. धीरेंद्र वर्मा, कन्नौजी को ब्रजभाषा का ही एक रूप मानते हैं। दक्षिण की ओर ग्वालियर में पहुँचकर इसमें बुंदेली की झलक आने लगती है। पश्चिम की ओर | भाषायी ब्रज के सम्बंध में भाषाविद् डॉ. धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है- अपने विशुद्ध रूप में ब्रजभाषा आज भी आगरा, धौलपुर, मथुरा और अलीगढ़ ज़िलों में बोली जाती है। इसे हम केंद्रीय ब्रजभाषा के नाम से भी पुकार सकते हैं। केंद्रीय ब्रजभाषा क्षेत्र के उत्तर पश्चिम की ओर बुलंदशहर ज़िले की उत्तरी पट्टी से इसमें खड़ी बोली की लटक आने लगती है। उत्तरी-पूर्वी ज़िलों अर्थात् बदायूँ और एटा ज़िलों में इस पर कन्नौजी का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। डा. धीरेंद्र वर्मा, कन्नौजी को ब्रजभाषा का ही एक रूप मानते हैं। दक्षिण की ओर ग्वालियर में पहुँचकर इसमें बुंदेली की झलक आने लगती है। पश्चिम की ओर गुड़गाँव तथा भरतपुर का क्षेत्र राजस्थानी से प्रभावित है। वर्तमान समय में ब्रजभाषा एक ग्रामीण भाषा है, जो मथुरा-आगरा केन्द्रित ब्रजक्षेत्र में बोली जाती है। यह निम्न ज़िलों की प्रधान भाषा है: | ||

*[[मथुरा]] | *[[मथुरा]] | ||

*[[आगरा]] | *[[आगरा]] | ||

*[[एटा]] | *[[एटा]] | ||

*[[हाथरस]] | *[[हाथरस]] | ||

* | *बुलंदशहर | ||

*[[अलीगढ़]] | *[[अलीगढ़]] | ||

गंगा पार | गंगा पार बदायूँ, बरेली, नैनीताल की तराई से होते हुए [[उत्तराखंड]] में उधमसिंह नगर और राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली और पश्चिमी राजस्थान, [[हरियाणा]] के [[फरीदाबाद]], गुड़गाँव, [[दिल्ली]] के कुछ भाग और मेवात ज़िलों के पूर्वी भाग में ब्रजभाषा का प्रभाव है। | ||

==ब्रजभाषा की साहित्य-यात्रा== | ==ब्रजभाषा की साहित्य-यात्रा== | ||

बोलचाल की भाषा और साहित्यिक ब्रजभाषा में अन्तर करने की आवश्यकता दो कारणों से पड़ती है, बोलचाल की ब्रजभाषा ब्रज के भौगोलिक क्षेत्र के बाहर उपयोग में नहीं लाई जाती, जबकि साहित्यिक ब्रजभाषा का उपयोग ब्रजक्षेत्र के बाहर के कवियों ने भी उसी कुशलता के साथ किया है, जिस कुशलता के साथ ब्रजक्षेत्र के कवियों ने किया है। दूसरा अन्तर यह है कि बोलचाल की [[ब्रज]] और साहित्यिक ब्रज के बीच में एक मानक ब्रज है, जिसमें ब्रजभाषा के उपबोलियों के सभी रूप स्वीकार्य नहीं है, दूसरे शब्दों में ब्रजक्षेत्र के विभिन्न रूप-विकल्पों में से कुछ ही विकल्प मानक रूप में स्वीकृत हैं और इस मानक रूप को ब्रज के किसी क्षेत्र विशेष से पूर्ण रूप से जोड़ना सम्भव नहीं है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि, ब्रज प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्र की [[भाषा]] मानक ब्रज का आधार बनती है। जिस तरह [[मेरठ]] के आस-पास बोली जाने वाली बोली (जिसे कौरवी नाम दिया गया है) मानक [[हिन्दी]] से भिन्न है, किन्तु उसका व्याकरणिक ढाँचा मानक हिन्दी का आधार है, उसी तरह मध्यवर्ती ब्रज का ढाँचा मानक ब्रज का आधार है। मानक ब्रज और साहित्यिक ब्रज के बीच भी उसी प्रकार का अन्तर है, यह भेद वाक्य-विन्यास, पद-विन्यास और उक्ति-भंगिमा के स्तरों पर भी रेखांकित होता है। यह तो भाषा विज्ञान का माना हुआ सिद्धान्त है कि, साहित्यिक भाषा और सामान्य भाषा में अन्तर प्रयोजनवश आता है और चूँकि साहित्यिक भाषा अपने सन्देश से कम महत्व नहीं रखती और उसमें बार-बार दुहराये जाने की, नया अर्थ उदभावित करने की क्षमता अपेक्षित होती है, उसमें मानक भाषा की यान्त्रिकता अपने आप टूट जाती है, उसमें एक-दिशीयता के स्थान पर बहुदिशीयता आ जाती है और शब्द-चयन, वाक्य-विन्यास, पद-विन्यास सब इस प्रयोजन को चरितार्थ करने के लिए कुछ न कुछ बदल जाते हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि व्याकरण बदल जाता है या [[शब्द (व्याकरण)|शब्द]] कोश बदल जाता है, केवल व्याकरण और शब्द के कार्य बदल जाते हैं, क्योंकि दोनों अतिरिक्त सोद्देश्यता से विद्युत चालित कर दिये जाते हैं। | '''बोलचाल की भाषा और साहित्यिक ब्रजभाषा''' में अन्तर करने की आवश्यकता दो कारणों से पड़ती है, बोलचाल की ब्रजभाषा ब्रज के भौगोलिक क्षेत्र के बाहर उपयोग में नहीं लाई जाती, जबकि साहित्यिक ब्रजभाषा का उपयोग ब्रजक्षेत्र के बाहर के कवियों ने भी उसी कुशलता के साथ किया है, जिस कुशलता के साथ ब्रजक्षेत्र के कवियों ने किया है। दूसरा अन्तर यह है कि बोलचाल की [[ब्रज]] और साहित्यिक ब्रज के बीच में एक मानक ब्रज है, जिसमें ब्रजभाषा के उपबोलियों के सभी रूप स्वीकार्य नहीं है, दूसरे शब्दों में ब्रजक्षेत्र के विभिन्न रूप-विकल्पों में से कुछ ही विकल्प मानक रूप में स्वीकृत हैं और इस मानक रूप को ब्रज के किसी क्षेत्र विशेष से पूर्ण रूप से जोड़ना सम्भव नहीं है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि, ब्रज प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्र की [[भाषा]] मानक ब्रज का आधार बनती है। जिस तरह [[मेरठ]] के आस-पास बोली जाने वाली बोली (जिसे कौरवी नाम दिया गया है) मानक [[हिन्दी]] से भिन्न है, किन्तु उसका व्याकरणिक ढाँचा मानक हिन्दी का आधार है, उसी तरह मध्यवर्ती ब्रज का ढाँचा मानक ब्रज का आधार है। मानक ब्रज और साहित्यिक ब्रज के बीच भी उसी प्रकार का अन्तर है, यह भेद वाक्य-विन्यास, पद-विन्यास और उक्ति-भंगिमा के स्तरों पर भी रेखांकित होता है। यह तो भाषा विज्ञान का माना हुआ सिद्धान्त है कि, साहित्यिक भाषा और सामान्य भाषा में अन्तर प्रयोजनवश आता है और चूँकि साहित्यिक भाषा अपने सन्देश से कम महत्व नहीं रखती और उसमें बार-बार दुहराये जाने की, नया अर्थ उदभावित करने की क्षमता अपेक्षित होती है, उसमें मानक भाषा की यान्त्रिकता अपने आप टूट जाती है, उसमें एक-दिशीयता के स्थान पर बहुदिशीयता आ जाती है और शब्द-चयन, वाक्य-विन्यास, पद-विन्यास सब इस प्रयोजन को चरितार्थ करने के लिए कुछ न कुछ बदल जाते हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि व्याकरण बदल जाता है या [[शब्द (व्याकरण)|शब्द]] कोश बदल जाता है, केवल व्याकरण और शब्द के कार्य बदल जाते हैं, क्योंकि दोनों अतिरिक्त सोद्देश्यता से विद्युत चालित कर दिये जाते हैं। | ||

==ब्रजभाषा का प्रयोग== | ==ब्रजभाषा का प्रयोग== | ||

साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग ब्रज के अतिरिक्त बोली-क्षेत्रों में होने के कारण उन-उन क्षेत्रों की बोलियों के [[रंग]] भी जुड़े हैं। आज की साहित्यिक हिन्दी में भी इस प्रकार का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वह एक किसी एक मुहावरे एक चाल में बँधी हुई भाषा नहीं है, उसमें क्षेत्रीय रंगतों को अपनाने की और उन्हें अपने रंग में डालने की क्षमता है। ब्रजभाषा में भी [[भोजपुरी भाषा|भोजपुरी]], [[अवधी भाषा|अवधी]], बुन्देली, [[पंजाबी भाषा|पंजाबी]], पहाड़ी, राजस्थानी प्रभावों की झाँई पड़ी और उससे ब्रजभाषा में दीप्ति और अर्थवत्ता आई। कुछ शब्दकोश भी बढ़ा, मुहावरे तो निश्चित रूप से नये-नये उसमें सन्निविष्ट हुए। [[बुन्देलखण्ड]] के कवियों में | '''साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग''' ब्रज के अतिरिक्त बोली-क्षेत्रों में होने के कारण उन-उन क्षेत्रों की बोलियों के [[रंग]] भी जुड़े हैं। आज की साहित्यिक हिन्दी में भी इस प्रकार का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वह एक किसी एक मुहावरे एक चाल में बँधी हुई भाषा नहीं है, उसमें क्षेत्रीय रंगतों को अपनाने की और उन्हें अपने रंग में डालने की क्षमता है। ब्रजभाषा में भी [[भोजपुरी भाषा|भोजपुरी]], [[अवधी भाषा|अवधी]], बुन्देली, [[पंजाबी भाषा|पंजाबी]], पहाड़ी, राजस्थानी प्रभावों की झाँई पड़ी और उससे ब्रजभाषा में दीप्ति और अर्थवत्ता आई। कुछ शब्दकोश भी बढ़ा, मुहावरे तो निश्चित रूप से नये-नये उसमें सन्निविष्ट हुए। [[बुन्देलखण्ड]] के कवियों में पद्माकर, ठाकुर बोधा और बख्शी हंसराज का प्रभाव उल्लेखनीय है। भोजपुरी क्षेत्र के कवियों में इतने बड़े नाम तो नहीं लिए जा सकते, लेकिन रंगपाल, छुटकन जैसे कवियों के द्वारा रचे गए फागों में भोजपुरी से भावित ब्रजभाषा की छटा एक अलग ही मिलती है। ग्वाल कवि, [[गुरु गोविन्दसिंह]] जैसे पंजाब क्षेत्र के कवियों ने पंजाबी प्रभाव दिया है। [[दादू दयाल|दादू]], सुन्दरदास और रज्जब जैसे सन्तकवियों की भाषा में (जो प्रमुख रूप से ब्रजभाषा ही है) राजस्थानी का पुट गहरा है। | ||

==ब्रजभाषा प्रयोग के प्रमाण== | ==ब्रजभाषा प्रयोग के प्रमाण== | ||

साहित्यिक ब्रजभाषा के सबसे प्राचीनतम उपयोग का प्रमाण [[महाराष्ट्र]] में मिलता है। महानुभाव सम्प्रदाय (तेरहवीं शताब्दी के अन्त) के सन्त कवियों ने एक प्रकार की ब्रजभाषा का उपयोग किया। कालान्तर में साहित्यिक ब्रजभाषा का विस्तार पूरे [[भारत]] में हुआ और अठारहवीं, उन्नीसवीं शताब्दी में दूर दक्षिण में तंजौर और [[केरल]] में ब्रजभाषा की कविता लिखी गई। [[सौराष्ट्र]] ([[कच्छ]]) में ब्रजभाषा काव्य की पाठशाला चलायी गई, जो स्वाधीनता की प्राप्ति के कुछ दिनों बाद तक चलती रही। उधर पूरब में यद्यपि साहित्यिक ब्रज में तो नहीं साहित्यिक [[ब्रज]] से लगी हुई स्थानीय भाषाओं में पद रचे जाते रहे। [[बंगाल]] और [[असम]] में इन भाषा को ‘ब्रजबुलि’ नाम दिया गया। इस ‘ब्रजबुली’ का प्रचार कीर्तन पदों में और दूर [[मणिपुर]] तक हुआ। साहित्यिक ब्रजभाषा की कविता ही गढ़वाल, कांगड़ा, गुलेर, [[बूँदी]], [[मेवाड़]], किशनगढ़, चित्रकारी कलमों का आधार बनी और कुछ क्षेत्रों में तो चित्रकारों ने कविताएँ लिखीं। गढ़वाल के मोलाराम का नाम उल्लेखनीय है। गुरु गोविन्दसिंह के दरबार में ब्रजभाषा के कवियों का एक बहुत बड़ा जमघट था। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक काव्य-भाषा के रूप में ब्रजभाषा का अक्षुण्ण देशव्यापी वर्चस्व रहा। इस प्रकार लगभग पाँच शताब्दी तक बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में मान्यता प्राप्त करने वाली साहित्यिक भाषा रही। इस देश के [[साहित्य]] के [[इतिहास]] में ब्रजभाषा ने जो अवदान दिया है, उसे यदि हम काट दें तो देश की रसवत्ता और संस्कारिता का बहुत बड़ा हिस्सा हमसे अलग हो जायेगा। आधुनिक [[हिन्दी]] ने साहित्यिक भाषा के रूप में जो ब्रजभाषा का स्थान लिया है, वह स्थान भी ब्रजभाषा की व्यापकता के ही कारण सम्भव हुआ है। इस प्रकार से साहित्यिक ब्रजभाषा आधुनिक हिन्दी की धरती है। शुरू-शुरू में खड़ी बोली की कविता इतिवृत्तात्मकता की ओर अग्रसर हुई तो, ब्रजभाषा की धरती ने ही आधुनिक खड़ी-बोली की कविता को अधिक लचकीला बनाने की शक्ति दी, उसके उक्ति-विधान, सादृश्य-विधान और मुहावरों ने प्रेरणा दी। बहुत सूक्ष्मता से [[महावीर प्रसाद द्विवेदी|प्रसाद]], [[सुमित्रानन्दन पंत|पंत]], [[सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला|निराला]], [[महादेवी वर्मा|महादेवी]] की काव्यधारा का अध्ययन करें तो हमें ब्रजभाषा के प्रभाव से आई हुई लोच नज़र आयेगी। | '''साहित्यिक ब्रजभाषा के सबसे प्राचीनतम''' उपयोग का प्रमाण [[महाराष्ट्र]] में मिलता है। महानुभाव सम्प्रदाय (तेरहवीं शताब्दी के अन्त) के सन्त कवियों ने एक प्रकार की ब्रजभाषा का उपयोग किया। कालान्तर में साहित्यिक ब्रजभाषा का विस्तार पूरे [[भारत]] में हुआ और अठारहवीं, उन्नीसवीं शताब्दी में दूर दक्षिण में तंजौर और [[केरल]] में ब्रजभाषा की कविता लिखी गई। [[सौराष्ट्र]] ([[कच्छ]]) में ब्रजभाषा काव्य की पाठशाला चलायी गई, जो स्वाधीनता की प्राप्ति के कुछ दिनों बाद तक चलती रही। उधर पूरब में यद्यपि साहित्यिक ब्रज में तो नहीं साहित्यिक [[ब्रज]] से लगी हुई स्थानीय भाषाओं में पद रचे जाते रहे। [[बंगाल]] और [[असम]] में इन भाषा को ‘ब्रजबुलि’ नाम दिया गया। इस ‘ब्रजबुली’ का प्रचार कीर्तन पदों में और दूर [[मणिपुर]] तक हुआ। साहित्यिक ब्रजभाषा की कविता ही गढ़वाल, कांगड़ा, गुलेर, [[बूँदी]], [[मेवाड़]], किशनगढ़, चित्रकारी कलमों का आधार बनी और कुछ क्षेत्रों में तो चित्रकारों ने कविताएँ लिखीं। गढ़वाल के मोलाराम का नाम उल्लेखनीय है। गुरु गोविन्दसिंह के दरबार में ब्रजभाषा के कवियों का एक बहुत बड़ा जमघट था। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक काव्य-भाषा के रूप में ब्रजभाषा का अक्षुण्ण देशव्यापी वर्चस्व रहा। इस प्रकार लगभग पाँच शताब्दी तक बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में मान्यता प्राप्त करने वाली साहित्यिक भाषा रही। इस देश के [[साहित्य]] के [[इतिहास]] में ब्रजभाषा ने जो अवदान दिया है, उसे यदि हम काट दें तो देश की रसवत्ता और संस्कारिता का बहुत बड़ा हिस्सा हमसे अलग हो जायेगा। आधुनिक [[हिन्दी]] ने साहित्यिक भाषा के रूप में जो ब्रजभाषा का स्थान लिया है, वह स्थान भी ब्रजभाषा की व्यापकता के ही कारण सम्भव हुआ है। इस प्रकार से साहित्यिक ब्रजभाषा आधुनिक हिन्दी की धरती है। शुरू-शुरू में खड़ी बोली की कविता इतिवृत्तात्मकता की ओर अग्रसर हुई तो, ब्रजभाषा की धरती ने ही आधुनिक खड़ी-बोली की कविता को अधिक लचकीला बनाने की शक्ति दी, उसके उक्ति-विधान, सादृश्य-विधान और मुहावरों ने प्रेरणा दी। बहुत सूक्ष्मता से [[महावीर प्रसाद द्विवेदी|प्रसाद]], [[सुमित्रानन्दन पंत|पंत]], [[सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला|निराला]], [[महादेवी वर्मा|महादेवी]] की काव्यधारा का अध्ययन करें तो हमें ब्रजभाषा के प्रभाव से आई हुई लोच नज़र आयेगी। | ||

==जनमानस की भाषा== | |||

[[आचार्य रामचन्द्र शुक्ल]] ने [[हिन्दी भाषा|हिन्दी]] साहित्य के इतिहास में ठीक ही कहा है कि, गीतिकाव्य की रचना के लिए ब्रजभाषा का व्यवहार सर्वव्यापी था, जो निर्गुणपंथी सन्त कवि उपदेश की भाषा के लिए खड़ी बोली पर आधारित सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे, वे ही गेय पदों की रचना करते समय ब्रजभाषा का प्रयोग ही प्राय: करते हैं। इसी तरह प्रबन्धकाव्य लिखते समय भले ही अधिकतर लोगों ने पूर्वी क्षेत्र में [[अवधी भाषा]], पश्चिम क्षेत्र में डिंगल का प्रयोग किया, किन्तु गेय पदों या मुक्तकों की रचना करते समय पूर्व या पश्चिम हर एक प्रदेश के कवि ब्रजभाषा का अध्ययन करते हैं। एक प्रकार से ब्रजभाषा ही मुक्तक काव्य भाषा के रूप में उत्तर [[भारत]] के बहुत बड़े हिस्से में एकमात्र मान्य भाषा थी। उसकी विषयवस्तु [[श्री कृष्ण]] प्रेम तक ही सीमित नहीं थी, उसमें सगुण-निर्गुण भक्ति की विभिन्न धाराओं की अभिव्यक्ति सहज रूप में हुई और इसी कारण ब्रजभाषा जनसाधारण के कंठ में बस गई। एक अंग्रेज़ी अधिकारी मेजर टॉमस डुएरब्रूटन (1814) ने ‘सलेक्शन फ़्रॉए दि पॉपुलर पोयट्री ऑफ़ दि हिन्दूज’ नामक पुस्तक में निरक्षर सिपाहियों से लोकप्रिय पदों का संग्रह किया और उनका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया। इस संग्रह में संकलित मुक्तकों में अधिकतर दोहे, कवित्त और सवैये हैं, जो ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवियों के द्वारा रचित हैं। सभी सरल हों, ऐसी बात नहीं, [[केशवदास]] के भी छन्द इस संकलन में हैं। इससे यह बात स्पष्ट प्रमाणित होती है कि, मौखिक परम्परा से ब्रजभाषा के छन्द दूर-दूर तक फैले और लोगों ने उन्हें रस और चाव से कंठस्थ किया। उनके अर्थ पर विचार किया और उन्हें अपने दैनिक जीवन का एक अंग बनाया। इस मायने में साहित्यिक ब्रजभाषा का भाग्य आज की साहित्यिक हिन्दी की अपेक्षा अधिक स्पृहणीय है। इसके पहले कि हम साहित्यिक ब्रजभाषा की यात्रा का परिचय दें, यह आवश्यक होगा कि, साहित्यिक ब्रजभाषा के सन्दर्भ संसार का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करें। | |||

==रसों का प्रयोग== | |||

'''रचना बाहुल्य के आधार पर''' प्राय: यह मान लिया जाता है कि, ब्रजभाषा काव्य का विषय रूप-वर्णन, शोभा-वर्णन, श्रृंगारी चेष्टा-वर्णन, श्रृंगारी हाव-भाव-वर्णन, प्रकृति के श्रृंगारोद्दीपक रूप का वर्णन विविध प्रकार की कामिनियों की विलासचर्या का वर्णन, ललित कला-विनोदों का वर्णन और नागर-नागरियों के पहिराव, सजाव, सिंगार का वर्णन तक ही सीमित है। इसमें साधारण मनुष्य के दु:ख-दर्द या उनके जीवन-संघर्ष का चित्र नहीं है, न कुछ अपवादों को छोड़कर जीवन में उत्साह वृद्धि जगाने के लिए विशेष चाव है। इसमें जो आलौकिक, आध्यात्मिक भाव है भी, वह भी या तो अलक्षित और सुकुमार भावों की परिधि के भीतर ही समाये हुए हैं या मनुष्य के दैन्य या उदास भाव के अतिरेक से ग्रस्त हैं। ब्रजभाषा काव्य का संसार इस प्रकार बड़ा ही संकुचित संसार है। पर जब हम ब्यौरे में जाते हैं और भक्ति-कालीन काव्य की ज़मीन का सर्वेक्षण करते हैं और उत्तर मध्यकाल की नीति-प्रधान रचनाओं में या आक्षेप प्रधान रचनाओं का पर्यवेक्षण करते हैं, तो यह संसार बहुत विस्तुत दिखाई पड़ता है। इसमें जिन्हें दरबारी कवि कहकर छोटा मानते हैं, उनकी कविता में गाँव के बड़े अनूठे चित्र हैं और लोक-व्यवहार के तो तरह-तरह के आयाम मिलते हैं। ये आयाम श्रृंगारी ही नहीं हैं अदभुत, हास्य, शान्त रसों के सैंकड़ों उदाहरण उस उत्तर मध्यकाल में भी मिलते हैं, जिसे श्रृंगार-काल कहा जाता है। यही नहीं, पद्माकर जैसे कवि की रचना में सूक्ष्म रूप में [[अंग्रेज़|अंग्रेज़ों]] के आने के ख़तरे की चिन्ता भी मिलती है। [[भूषण]] की बात छोड़ भी दे, तो भी अनेक अनाम कवियों के भीतर धरती का लगाव, जो जन-जन के अराध्य आलंबनों से जुड़े हुए हैं, बहुत सरल ढंग से अंकित मिलता है। देव का एक प्रसिद्ध छन्द है, जिसमें बारात के आकर विदा होने में और उसके बाद की उदासी का चित्र मिलता है। | |||

<blockquote><poem>'''काम परयौ''' दुलही अरु दुलह, चाकर यार ते द्वार ही छूटे। | |||

माया के बाजने बाजि गये परभात ही भात खवा उठि बूटे। | |||

आतिसबाजी गई छिन में छूटि देकि अजौ उठिके अँखि फूटे। | |||

‘देव’ दिखैयनु दाग बने रहे, बाग बने ते बरोठहिं लूटे।</poem></blockquote> | |||

इसमें हँसी-खुशी वाली जिन्दगी के बाद आने वाले सूनेपन का बड़ा ही मार्मिक चित्र खींचा गया है। तुलसीदास की कवितावली में तो भुखमरी, महामारी, अत्याचार-शोषण, इन सबके बड़े सशक्त और संक्षिप्त चित्र मिलते हैं। सूरसागर में कहीं-कहीं सादृश्य-विधान के रूप में, कहीं सीधे रैयत के ऊपर पटवारी, अमीन, शिकदार, राजा के द्वारा एक के बाद एक पीढ़ी दर पीढ़ी किये जाने वाले अत्याचारों के चित्र हैं। संत कवियों की पदावली में भाँति-भाँति के व्यवसायों के दैनिक प्रयोग की शब्दावली मिलती है। रहीम, ग्वाल, देव की कविता में भिन्न-भिन्न प्रदेशों के रीति-रिवाज और पहिरावों के चित्र मिलते हैं। किसानी और गोपालन से सम्बद्ध शब्द-समृद्धि के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सूर, बिहारी रसखान, रहीम, वृन्द, गिरिधर, बख्शी हंसराज का काव्य-संसार कृषिजीवी और गोपालन-जीवी वर्ग के दैनिक जीवन के सूक्ष्म चित्रों से भरा हुआ है। इसमें तरह-तरह की फ़सलों, उनके उगाने की प्रक्रियाओं, भाँति-भाँति की गायों की चेष्टाओं और गोदोहन से लेकर मक्खन बनाने की प्रक्रिया के चित्र ऐसे उरेहे गये हैं, जैसे लगता है कि एक ही लघुचित्र में इस प्रकार की जिन्दगी का समूचा सलोनापन बारीकी के साथ अंकित कर दिया गया हो। सूर ने निम्नलिखित पद में गायों के विविध रंगों का चित्र इस प्रकार से खींचा है, जिसमें रंगों की गहराई क्रमश: घनी होती जाती है और सफ़ेद से काली तक की सभी वण छटाएँ आ गई हैं- | |||

धौरी, घूमरी, राती, रौंछी, बोल बुलाइ चिन्हौरी। | |||

पियरी, मौरी, गोरी, गैनी, खैरी, कजरी जेती।। | |||

==ब्रजभाषा का स्वरूप== | ==ब्रजभाषा का स्वरूप== | ||

06:33, 31 मार्च 2011 का अवतरण

ब्रजभाषा मूलत: ब्रजक्षेत्र की बोली है। विक्रम की 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक भारत में साहित्यिक भाषा रहने के कारण ब्रज की इस जनपदीय बोली ने अपने विकास के साथ भाषा नाम प्राप्त किया और ब्रजभाषा नाम से जानी जाने लगी। शुद्ध रूप में यह आज भी मथुरा, आगरा, धौलपुर और अलीगढ़ ज़िलों में बोली जाती है। इसे हम केंद्रीय ब्रजभाषा भी कह सकते हैं। प्रारम्भ में ब्रजभाषा में ही काव्य रचना हुई। भक्तिकाल के कवियों ने अपनी रचनाएँ ब्रजभाषा में ही लिखी हैं, जिनमें सूरदास, रहीम, रसखान, बिहारी लाल, केशव, घनानन्द आदि कवि प्रमुख हैं। हिन्दी फ़िल्मों और फ़िल्मी गीतों में भी ब्रजभाषा के शब्दों का बहुत प्रयोग होता है। आधुनिक ब्रजभाषा 1 करोड़ 23 लाख जनता के द्वारा बोली जाती है और लगभग 38,000 वर्गमील के क्षेत्र में फैली हुई है।

ब्रजभाषा का विस्तार

शुद्ध रूप में ब्रजभाषा आज भी मथुरा, अलीगढ़, आगरा, भरतपुर और धौलपुर ज़िलों में बोली जाती है। ब्रजभाषा का कुछ मिश्रित रूप जयपुर राज्य के पूर्वी भाग तथा बुलंदशहर, मैनपुरी, एटा, बरेली और बदायूँ ज़िलों तक बोला जाता है। ग्रिर्यसन महोदय ने अपने भाषा सर्वे में पीलीभीत, शाहजहाँपुर, फर्रूख़ाबाद, हरदोई, इटावा तथा कानपुर की बोली को कन्नौजी नाम दिया है, किन्तु वास्तव में यहाँ की बोली मैनपुरी, एटा बरेली और बदायूँ की बोली से भिन्न नहीं हैं। अधिक से अधिक हम इन सब ज़िलों की बोली को 'पूर्वी ब्रज' कह सकते हैं। सच तो यह है कि, बुन्देलखंड की बुन्देली बोली भी ब्रजभाषा का ही रुपान्तरण है। बुन्देली 'दक्षिणी ब्रज' कहला सकती है।[1] डॉ. गुलाबराय के अनुसार- "ब्रजभाषा का क्षेत्र निम्न प्रकार है- मथुरा, आगरा, अलीगढ़ ज़िलों को केन्द्र मानकर उत्तर में यह अलमोड़ा, नैनीताल और बिजनौर ज़िलों तक फैली है। दक्षिण में धौलपुर, ग्वालियर तक, पूर्व में कन्नौज और कानपुर ज़िलों तक, पश्चिम में भरतपुर और गुडगाँव ज़िलों तक इसकी सीमा है।

भाषायी सर्वेक्षण तथा अन्य अनुवेषणों के आधार पर श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी ने ब्रजभाषा-भाषी क्षेत्र निम्नलिखित है- मथुरा ज़िला, राजस्थान का भरतपुर ज़िला तथा करौली का उत्तरी अंश जो भरतपुर एंव धौलपुर की सीमाओं से मिला-जुला है। सम्पूर्ण धौलपुर ज़िला, मध्य भारत में मुरैना से भिण्ड ज़िले और गिर्द ग्वालियर का लगभग 26 अक्षांश से ऊपर का उत्तरी भाग (यहाँ की ब्रजबोली में बुंदेली की झलक है), सम्पूर्ण आगरा ज़िला, इटावा ज़िले का पश्चिमी भाग (लगभग इटावा शहर की सीध देशान्तर 79 तक), मैनपुरी ज़िला तथा एटा ज़िला (पूर्व के कुछ अंशों को छोड़कर, जो फर्रूखाबाद ज़िले की सीमा से मिले-जुले है), अलीगढ़ ज़िला (उत्तर पूर्व में गंगा नदी की सीमा तक), बुलंदशहर का दक्षिणी आधा भाग (पूर्व में अनूप शहर की सीध से लेकर), गुड़गाँव ज़िले का दक्षिणी अंश, (पलवल की सीध से) तथा अलवर ज़िले का पूर्वी भाग, जो गुडगाँव ज़िले की दक्षिणी तथा भरतपुर की पश्चिमी सीमा से मिला-जुला है।[2]

भाषायी ब्रज के सम्बंध में भाषाविद् डॉ. धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है- अपने विशुद्ध रूप में ब्रजभाषा आज भी आगरा, धौलपुर, मथुरा और अलीगढ़ ज़िलों में बोली जाती है। इसे हम केंद्रीय ब्रजभाषा के नाम से भी पुकार सकते हैं। केंद्रीय ब्रजभाषा क्षेत्र के उत्तर पश्चिम की ओर बुलंदशहर ज़िले की उत्तरी पट्टी से इसमें खड़ी बोली की लटक आने लगती है। उत्तरी-पूर्वी ज़िलों अर्थात् बदायूँ और एटा ज़िलों में इस पर कन्नौजी का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। डा. धीरेंद्र वर्मा, कन्नौजी को ब्रजभाषा का ही एक रूप मानते हैं। दक्षिण की ओर ग्वालियर में पहुँचकर इसमें बुंदेली की झलक आने लगती है। पश्चिम की ओर गुड़गाँव तथा भरतपुर का क्षेत्र राजस्थानी से प्रभावित है। वर्तमान समय में ब्रजभाषा एक ग्रामीण भाषा है, जो मथुरा-आगरा केन्द्रित ब्रजक्षेत्र में बोली जाती है। यह निम्न ज़िलों की प्रधान भाषा है:

गंगा पार बदायूँ, बरेली, नैनीताल की तराई से होते हुए उत्तराखंड में उधमसिंह नगर और राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली और पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गाँव, दिल्ली के कुछ भाग और मेवात ज़िलों के पूर्वी भाग में ब्रजभाषा का प्रभाव है।

ब्रजभाषा की साहित्य-यात्रा

बोलचाल की भाषा और साहित्यिक ब्रजभाषा में अन्तर करने की आवश्यकता दो कारणों से पड़ती है, बोलचाल की ब्रजभाषा ब्रज के भौगोलिक क्षेत्र के बाहर उपयोग में नहीं लाई जाती, जबकि साहित्यिक ब्रजभाषा का उपयोग ब्रजक्षेत्र के बाहर के कवियों ने भी उसी कुशलता के साथ किया है, जिस कुशलता के साथ ब्रजक्षेत्र के कवियों ने किया है। दूसरा अन्तर यह है कि बोलचाल की ब्रज और साहित्यिक ब्रज के बीच में एक मानक ब्रज है, जिसमें ब्रजभाषा के उपबोलियों के सभी रूप स्वीकार्य नहीं है, दूसरे शब्दों में ब्रजक्षेत्र के विभिन्न रूप-विकल्पों में से कुछ ही विकल्प मानक रूप में स्वीकृत हैं और इस मानक रूप को ब्रज के किसी क्षेत्र विशेष से पूर्ण रूप से जोड़ना सम्भव नहीं है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि, ब्रज प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्र की भाषा मानक ब्रज का आधार बनती है। जिस तरह मेरठ के आस-पास बोली जाने वाली बोली (जिसे कौरवी नाम दिया गया है) मानक हिन्दी से भिन्न है, किन्तु उसका व्याकरणिक ढाँचा मानक हिन्दी का आधार है, उसी तरह मध्यवर्ती ब्रज का ढाँचा मानक ब्रज का आधार है। मानक ब्रज और साहित्यिक ब्रज के बीच भी उसी प्रकार का अन्तर है, यह भेद वाक्य-विन्यास, पद-विन्यास और उक्ति-भंगिमा के स्तरों पर भी रेखांकित होता है। यह तो भाषा विज्ञान का माना हुआ सिद्धान्त है कि, साहित्यिक भाषा और सामान्य भाषा में अन्तर प्रयोजनवश आता है और चूँकि साहित्यिक भाषा अपने सन्देश से कम महत्व नहीं रखती और उसमें बार-बार दुहराये जाने की, नया अर्थ उदभावित करने की क्षमता अपेक्षित होती है, उसमें मानक भाषा की यान्त्रिकता अपने आप टूट जाती है, उसमें एक-दिशीयता के स्थान पर बहुदिशीयता आ जाती है और शब्द-चयन, वाक्य-विन्यास, पद-विन्यास सब इस प्रयोजन को चरितार्थ करने के लिए कुछ न कुछ बदल जाते हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि व्याकरण बदल जाता है या शब्द कोश बदल जाता है, केवल व्याकरण और शब्द के कार्य बदल जाते हैं, क्योंकि दोनों अतिरिक्त सोद्देश्यता से विद्युत चालित कर दिये जाते हैं।

ब्रजभाषा का प्रयोग

साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग ब्रज के अतिरिक्त बोली-क्षेत्रों में होने के कारण उन-उन क्षेत्रों की बोलियों के रंग भी जुड़े हैं। आज की साहित्यिक हिन्दी में भी इस प्रकार का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वह एक किसी एक मुहावरे एक चाल में बँधी हुई भाषा नहीं है, उसमें क्षेत्रीय रंगतों को अपनाने की और उन्हें अपने रंग में डालने की क्षमता है। ब्रजभाषा में भी भोजपुरी, अवधी, बुन्देली, पंजाबी, पहाड़ी, राजस्थानी प्रभावों की झाँई पड़ी और उससे ब्रजभाषा में दीप्ति और अर्थवत्ता आई। कुछ शब्दकोश भी बढ़ा, मुहावरे तो निश्चित रूप से नये-नये उसमें सन्निविष्ट हुए। बुन्देलखण्ड के कवियों में पद्माकर, ठाकुर बोधा और बख्शी हंसराज का प्रभाव उल्लेखनीय है। भोजपुरी क्षेत्र के कवियों में इतने बड़े नाम तो नहीं लिए जा सकते, लेकिन रंगपाल, छुटकन जैसे कवियों के द्वारा रचे गए फागों में भोजपुरी से भावित ब्रजभाषा की छटा एक अलग ही मिलती है। ग्वाल कवि, गुरु गोविन्दसिंह जैसे पंजाब क्षेत्र के कवियों ने पंजाबी प्रभाव दिया है। दादू, सुन्दरदास और रज्जब जैसे सन्तकवियों की भाषा में (जो प्रमुख रूप से ब्रजभाषा ही है) राजस्थानी का पुट गहरा है।

ब्रजभाषा प्रयोग के प्रमाण

साहित्यिक ब्रजभाषा के सबसे प्राचीनतम उपयोग का प्रमाण महाराष्ट्र में मिलता है। महानुभाव सम्प्रदाय (तेरहवीं शताब्दी के अन्त) के सन्त कवियों ने एक प्रकार की ब्रजभाषा का उपयोग किया। कालान्तर में साहित्यिक ब्रजभाषा का विस्तार पूरे भारत में हुआ और अठारहवीं, उन्नीसवीं शताब्दी में दूर दक्षिण में तंजौर और केरल में ब्रजभाषा की कविता लिखी गई। सौराष्ट्र (कच्छ) में ब्रजभाषा काव्य की पाठशाला चलायी गई, जो स्वाधीनता की प्राप्ति के कुछ दिनों बाद तक चलती रही। उधर पूरब में यद्यपि साहित्यिक ब्रज में तो नहीं साहित्यिक ब्रज से लगी हुई स्थानीय भाषाओं में पद रचे जाते रहे। बंगाल और असम में इन भाषा को ‘ब्रजबुलि’ नाम दिया गया। इस ‘ब्रजबुली’ का प्रचार कीर्तन पदों में और दूर मणिपुर तक हुआ। साहित्यिक ब्रजभाषा की कविता ही गढ़वाल, कांगड़ा, गुलेर, बूँदी, मेवाड़, किशनगढ़, चित्रकारी कलमों का आधार बनी और कुछ क्षेत्रों में तो चित्रकारों ने कविताएँ लिखीं। गढ़वाल के मोलाराम का नाम उल्लेखनीय है। गुरु गोविन्दसिंह के दरबार में ब्रजभाषा के कवियों का एक बहुत बड़ा जमघट था। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक काव्य-भाषा के रूप में ब्रजभाषा का अक्षुण्ण देशव्यापी वर्चस्व रहा। इस प्रकार लगभग पाँच शताब्दी तक बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में मान्यता प्राप्त करने वाली साहित्यिक भाषा रही। इस देश के साहित्य के इतिहास में ब्रजभाषा ने जो अवदान दिया है, उसे यदि हम काट दें तो देश की रसवत्ता और संस्कारिता का बहुत बड़ा हिस्सा हमसे अलग हो जायेगा। आधुनिक हिन्दी ने साहित्यिक भाषा के रूप में जो ब्रजभाषा का स्थान लिया है, वह स्थान भी ब्रजभाषा की व्यापकता के ही कारण सम्भव हुआ है। इस प्रकार से साहित्यिक ब्रजभाषा आधुनिक हिन्दी की धरती है। शुरू-शुरू में खड़ी बोली की कविता इतिवृत्तात्मकता की ओर अग्रसर हुई तो, ब्रजभाषा की धरती ने ही आधुनिक खड़ी-बोली की कविता को अधिक लचकीला बनाने की शक्ति दी, उसके उक्ति-विधान, सादृश्य-विधान और मुहावरों ने प्रेरणा दी। बहुत सूक्ष्मता से प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी की काव्यधारा का अध्ययन करें तो हमें ब्रजभाषा के प्रभाव से आई हुई लोच नज़र आयेगी।

जनमानस की भाषा

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास में ठीक ही कहा है कि, गीतिकाव्य की रचना के लिए ब्रजभाषा का व्यवहार सर्वव्यापी था, जो निर्गुणपंथी सन्त कवि उपदेश की भाषा के लिए खड़ी बोली पर आधारित सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे, वे ही गेय पदों की रचना करते समय ब्रजभाषा का प्रयोग ही प्राय: करते हैं। इसी तरह प्रबन्धकाव्य लिखते समय भले ही अधिकतर लोगों ने पूर्वी क्षेत्र में अवधी भाषा, पश्चिम क्षेत्र में डिंगल का प्रयोग किया, किन्तु गेय पदों या मुक्तकों की रचना करते समय पूर्व या पश्चिम हर एक प्रदेश के कवि ब्रजभाषा का अध्ययन करते हैं। एक प्रकार से ब्रजभाषा ही मुक्तक काव्य भाषा के रूप में उत्तर भारत के बहुत बड़े हिस्से में एकमात्र मान्य भाषा थी। उसकी विषयवस्तु श्री कृष्ण प्रेम तक ही सीमित नहीं थी, उसमें सगुण-निर्गुण भक्ति की विभिन्न धाराओं की अभिव्यक्ति सहज रूप में हुई और इसी कारण ब्रजभाषा जनसाधारण के कंठ में बस गई। एक अंग्रेज़ी अधिकारी मेजर टॉमस डुएरब्रूटन (1814) ने ‘सलेक्शन फ़्रॉए दि पॉपुलर पोयट्री ऑफ़ दि हिन्दूज’ नामक पुस्तक में निरक्षर सिपाहियों से लोकप्रिय पदों का संग्रह किया और उनका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया। इस संग्रह में संकलित मुक्तकों में अधिकतर दोहे, कवित्त और सवैये हैं, जो ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवियों के द्वारा रचित हैं। सभी सरल हों, ऐसी बात नहीं, केशवदास के भी छन्द इस संकलन में हैं। इससे यह बात स्पष्ट प्रमाणित होती है कि, मौखिक परम्परा से ब्रजभाषा के छन्द दूर-दूर तक फैले और लोगों ने उन्हें रस और चाव से कंठस्थ किया। उनके अर्थ पर विचार किया और उन्हें अपने दैनिक जीवन का एक अंग बनाया। इस मायने में साहित्यिक ब्रजभाषा का भाग्य आज की साहित्यिक हिन्दी की अपेक्षा अधिक स्पृहणीय है। इसके पहले कि हम साहित्यिक ब्रजभाषा की यात्रा का परिचय दें, यह आवश्यक होगा कि, साहित्यिक ब्रजभाषा के सन्दर्भ संसार का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करें।

रसों का प्रयोग

रचना बाहुल्य के आधार पर प्राय: यह मान लिया जाता है कि, ब्रजभाषा काव्य का विषय रूप-वर्णन, शोभा-वर्णन, श्रृंगारी चेष्टा-वर्णन, श्रृंगारी हाव-भाव-वर्णन, प्रकृति के श्रृंगारोद्दीपक रूप का वर्णन विविध प्रकार की कामिनियों की विलासचर्या का वर्णन, ललित कला-विनोदों का वर्णन और नागर-नागरियों के पहिराव, सजाव, सिंगार का वर्णन तक ही सीमित है। इसमें साधारण मनुष्य के दु:ख-दर्द या उनके जीवन-संघर्ष का चित्र नहीं है, न कुछ अपवादों को छोड़कर जीवन में उत्साह वृद्धि जगाने के लिए विशेष चाव है। इसमें जो आलौकिक, आध्यात्मिक भाव है भी, वह भी या तो अलक्षित और सुकुमार भावों की परिधि के भीतर ही समाये हुए हैं या मनुष्य के दैन्य या उदास भाव के अतिरेक से ग्रस्त हैं। ब्रजभाषा काव्य का संसार इस प्रकार बड़ा ही संकुचित संसार है। पर जब हम ब्यौरे में जाते हैं और भक्ति-कालीन काव्य की ज़मीन का सर्वेक्षण करते हैं और उत्तर मध्यकाल की नीति-प्रधान रचनाओं में या आक्षेप प्रधान रचनाओं का पर्यवेक्षण करते हैं, तो यह संसार बहुत विस्तुत दिखाई पड़ता है। इसमें जिन्हें दरबारी कवि कहकर छोटा मानते हैं, उनकी कविता में गाँव के बड़े अनूठे चित्र हैं और लोक-व्यवहार के तो तरह-तरह के आयाम मिलते हैं। ये आयाम श्रृंगारी ही नहीं हैं अदभुत, हास्य, शान्त रसों के सैंकड़ों उदाहरण उस उत्तर मध्यकाल में भी मिलते हैं, जिसे श्रृंगार-काल कहा जाता है। यही नहीं, पद्माकर जैसे कवि की रचना में सूक्ष्म रूप में अंग्रेज़ों के आने के ख़तरे की चिन्ता भी मिलती है। भूषण की बात छोड़ भी दे, तो भी अनेक अनाम कवियों के भीतर धरती का लगाव, जो जन-जन के अराध्य आलंबनों से जुड़े हुए हैं, बहुत सरल ढंग से अंकित मिलता है। देव का एक प्रसिद्ध छन्द है, जिसमें बारात के आकर विदा होने में और उसके बाद की उदासी का चित्र मिलता है।

काम परयौ दुलही अरु दुलह, चाकर यार ते द्वार ही छूटे।

माया के बाजने बाजि गये परभात ही भात खवा उठि बूटे।

आतिसबाजी गई छिन में छूटि देकि अजौ उठिके अँखि फूटे।

‘देव’ दिखैयनु दाग बने रहे, बाग बने ते बरोठहिं लूटे।

इसमें हँसी-खुशी वाली जिन्दगी के बाद आने वाले सूनेपन का बड़ा ही मार्मिक चित्र खींचा गया है। तुलसीदास की कवितावली में तो भुखमरी, महामारी, अत्याचार-शोषण, इन सबके बड़े सशक्त और संक्षिप्त चित्र मिलते हैं। सूरसागर में कहीं-कहीं सादृश्य-विधान के रूप में, कहीं सीधे रैयत के ऊपर पटवारी, अमीन, शिकदार, राजा के द्वारा एक के बाद एक पीढ़ी दर पीढ़ी किये जाने वाले अत्याचारों के चित्र हैं। संत कवियों की पदावली में भाँति-भाँति के व्यवसायों के दैनिक प्रयोग की शब्दावली मिलती है। रहीम, ग्वाल, देव की कविता में भिन्न-भिन्न प्रदेशों के रीति-रिवाज और पहिरावों के चित्र मिलते हैं। किसानी और गोपालन से सम्बद्ध शब्द-समृद्धि के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सूर, बिहारी रसखान, रहीम, वृन्द, गिरिधर, बख्शी हंसराज का काव्य-संसार कृषिजीवी और गोपालन-जीवी वर्ग के दैनिक जीवन के सूक्ष्म चित्रों से भरा हुआ है। इसमें तरह-तरह की फ़सलों, उनके उगाने की प्रक्रियाओं, भाँति-भाँति की गायों की चेष्टाओं और गोदोहन से लेकर मक्खन बनाने की प्रक्रिया के चित्र ऐसे उरेहे गये हैं, जैसे लगता है कि एक ही लघुचित्र में इस प्रकार की जिन्दगी का समूचा सलोनापन बारीकी के साथ अंकित कर दिया गया हो। सूर ने निम्नलिखित पद में गायों के विविध रंगों का चित्र इस प्रकार से खींचा है, जिसमें रंगों की गहराई क्रमश: घनी होती जाती है और सफ़ेद से काली तक की सभी वण छटाएँ आ गई हैं-

धौरी, घूमरी, राती, रौंछी, बोल बुलाइ चिन्हौरी। पियरी, मौरी, गोरी, गैनी, खैरी, कजरी जेती।।

ब्रजभाषा का स्वरूप

ब्रजभाषा में अपना रूपगत प्रकृति औकारांत है यानि कि इसकी एकवचनीय पुंलिंग संज्ञा और विशेषण प्राय: औकारांत होते हैं; जैसे खुरपौ, यामरौ, माँझौ आदि संज्ञा शब्द औकारांत हैं। इसी प्रकार कारौ, गोरौ, साँवरौ आदि विशेषण पद औकारांत है। क्रिया का सामान्य भूतकाल का एकवचन पुंलिंग रूप भी ब्रजभाषा में प्रमुख रूप से औकारांत ही रहता है। कुछ क्षेत्रों में "य्" श्रुति का आगम भी मिलता है। अलीगढ़ की तहसील कोल की बोली में सामान्य भूतकालीन रूप "य्" श्रुति से रहित मिलता है, लेकिन ज़िला मथुरा तथा दक्षिणी बुलंदशहर की तहसीलों में "य्" श्रुति अवश्य पाई जाती है। कन्नौजी की अपनी प्रकृति ओकारांत है। संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया के रूपों में ब्रजभाषा जहाँ औकारांतता लेकर चलती है वहाँ कन्नौजी ओकारांत है। भविष्यत्कालीन क्रिया ब्रजभाषा में कृदंत पाई जाती है। यदि हम "लड़का जाएगा" और "लड़की जाएगी" वाक्यों को कन्नौजी तथा ब्रजभाषा में रूपांतरित करके बोलें तो यह इस प्रकार रहेगी:

- कन्नौजी में - (1) लरिका जइहै । (2) बिटिया जइहै ।

- ब्रजभाषा में - (1) छोरा जाइगौ । (2) छोरी जाइगी ।

ब्रजभाषा के सामान्य भविष्यतकाल रूप में क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार परिवर्तित होती है, जब कि कन्नौजी में एक रूप रहती है। इसके अतिरिक्त कन्नौजी में अवधि की भाँति विवृति भी पाई जाती है जिसका ब्रजभाषा में सर्वथा अभाव है। कन्नौजी के संज्ञा, सर्वनाम आदि वाक्य पदों में संधिरहित मिलते हैं, किंतु ब्रजभाषा में वे ही पद संधिगत अवस्था में मिलते हैं। उदाहरण:

- कन्नौजी - ""बउ गओ"" (उ वह गया)।

- ब्रजभाषा - ""बो गयौ"" (उ वह गया)।

उपर्युक्त वाक्यों के सर्वनाम पद "बउ" तथा "बो" में संधिराहित्य तथा संधि की अवस्थाएँ दोनों भाषाओं की प्रकृतियों को स्पष्ट करती हैं।

ब्रजभाषा का क्षेत्र विभाजन

ब्रजभाषा क्षेत्र की भाषागत विभिन्नता को दृष्टि में रखते हुए हम उसका विभाजन निम्नांकित रूप में कर सकते हैं:

- आदर्श ब्रजभाषा - अलीगढ़, मथुरा तथा पश्चिमी आगरा की ब्रजभाषा को "आदर्श ब्रजभाषा" कहा जा सकता है।

- बुंदेली ब्रजभाषा - ग्वालियर के उत्तर-पश्चिम में बोली जाने वाली भाषा को कहा जा सकता है।

- राजस्थानी से प्रभावित ब्रजभाषा - यह भरतपुर और उसके दक्षिणी भाग में बोली जाती है।

- सिकरवारी ब्रजभाषा - यह ग्वालियर के उत्तर पूर्व में जहाँ सिकरवार राजपूत हैं, पाई जाती है।

- जादौबारी ब्रजभाषा - करौली और चंबल के मैदान में बोली जाने वाली भाषा को "जादौबारी ब्रजभाषा" नाम कहा जाता है। जादौ (यादव) राजपूतों की बस्तियाँ हैं।

- कन्नौजी ब्रजभाषा - एटा, अनूपशहर, और अतरौली की भाषा कन्नौजी भाषा से प्रभावित है।