"तुकाराम": अवतरणों में अंतर

No edit summary |

गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) |

||

| पंक्ति 53: | पंक्ति 53: | ||

भीषण अकाल की चपेट में तुकाराम जी का कारोबार, गृहस्थी समूल नष्ट हुई। पशुधन नष्ट हुआ, साहूकारी डूबी, धंधा चौपट हुआ, सम्मान, प्रतिष्ठा घट गई। ऐसे में प्रथम पत्नी 'रखमाबाई' तथा इकलौता बेटा 'संतोबा' काल के ग्रास बने। आमतौर पर अकाल की स्थिति साहूकार और व्यापारियों के लिए सुनहरा मौका होता है। चीजों का कृत्रिम अभाव निर्माण कर वे अपनी जेबें भरते हैं। पर तुकारामजी ऐसे पत्थरदिल नहीं थे। अपना दुःख, दुर्दशा भूलकर वे अकाल पीडितों की सेवा में, मदद में जुट गए।<ref>{{cite web |url=http://tukaram.com/hindi/charitra/charitra_hindi03.asp |title=माता-पिता से वियोग- तुकाराम |accessmonthday=22 मार्च |accessyear=2013 |last= |first= |authorlink= |format=ए.एस.पी |publisher=तुकाराम डॉट कॉम |language=हिंदी }}</ref> | भीषण अकाल की चपेट में तुकाराम जी का कारोबार, गृहस्थी समूल नष्ट हुई। पशुधन नष्ट हुआ, साहूकारी डूबी, धंधा चौपट हुआ, सम्मान, प्रतिष्ठा घट गई। ऐसे में प्रथम पत्नी 'रखमाबाई' तथा इकलौता बेटा 'संतोबा' काल के ग्रास बने। आमतौर पर अकाल की स्थिति साहूकार और व्यापारियों के लिए सुनहरा मौका होता है। चीजों का कृत्रिम अभाव निर्माण कर वे अपनी जेबें भरते हैं। पर तुकारामजी ऐसे पत्थरदिल नहीं थे। अपना दुःख, दुर्दशा भूलकर वे अकाल पीडितों की सेवा में, मदद में जुट गए।<ref>{{cite web |url=http://tukaram.com/hindi/charitra/charitra_hindi03.asp |title=माता-पिता से वियोग- तुकाराम |accessmonthday=22 मार्च |accessyear=2013 |last= |first= |authorlink= |format=ए.एस.पी |publisher=तुकाराम डॉट कॉम |language=हिंदी }}</ref> | ||

==अभंग की रचना== | ==अभंग की रचना== | ||

अपनी दूसरी पत्नी के व्यवहार और पारिवारिक कलह से तंग आकर तुकाराम [[नारायणी नदी]] के उत्तर में 'मानतीर्थ पर्वत' पर जा बैठे और [[भागवत]] भजन करने लगे। इससे घबराकर पत्नी ने देवर को भेजकर इन्हें घर बुलवाया और अपने तरीके रहने की छूट दे दी। अब तुकाराम ने 'अभंग' रचकर कीर्तन करना आरंभ कर दिया। इसका लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। कुछ लोग विरोध भी करने लगे। कहा जाता है कि रामेश्वर भट्ट नामक एक [[कन्नड़]] ब्राह्मण ने इनसे कहा कि तुम 'अभंग' रचकर और कीर्तन करके लोगों को वैदिक धर्म के विरुद्ध बहकाते हो। तुम यह काम बंद कर दो। उसने संत तुकाराम को देहू गांव से निकालने का भी हुक्म जारी करवा दिया। इस पर तुकाराम ने रामेश्वर भट्ट से जाकर कहा कि मैं तो विट्ठ जी की आज्ञा से कविता करता हूँ। आप कहते हैं तो मैं यह काम बंद कर दूँगा। यह कहते हुए उन्होंने स्वरचित अभंगों का बस्ता नदी में डुबा दिया। किन्तु 13 दिन बाद लोगों ने देखा कि जब तुकाराम [[ध्यान]] में बैठे थे, उनका बस्ता सूखा ही नदी के ऊपर तैर रहा है। यह सुनकर रामेश्वर भट्ट भी उनका शिष्य हो गया। अभंग छंद में रचित तुकाराम के लगभग 4000 पद प्राप्त हैं। इनका [[मराठी भाषा|मराठी]] जनता के [[हृदय]] में बड़ा ही सम्मान है। लोग इनका पाठ करते हैं। इनकी रचनाओं में 'ज्ञानेश्वरी' और 'एकनामी भागवत' की छाप दिखाई देती है। काव्य की दृष्टि से भी ये रचनाएँ उत्कृष्ट कोटि की मानी जाती हैं।<ref name="ab"/> | अपनी दूसरी पत्नी के व्यवहार और पारिवारिक कलह से तंग आकर तुकाराम [[नारायणी नदी]] के उत्तर में 'मानतीर्थ पर्वत' पर जा बैठे और [[भागवत]] भजन करने लगे। इससे घबराकर पत्नी ने देवर को भेजकर इन्हें घर बुलवाया और अपने तरीके रहने की छूट दे दी। अब तुकाराम ने '[[अभंग]]' रचकर कीर्तन करना आरंभ कर दिया। इसका लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। कुछ लोग विरोध भी करने लगे। कहा जाता है कि रामेश्वर भट्ट नामक एक [[कन्नड़]] ब्राह्मण ने इनसे कहा कि तुम 'अभंग' रचकर और कीर्तन करके लोगों को वैदिक धर्म के विरुद्ध बहकाते हो। तुम यह काम बंद कर दो। उसने संत तुकाराम को देहू गांव से निकालने का भी हुक्म जारी करवा दिया। इस पर तुकाराम ने रामेश्वर भट्ट से जाकर कहा कि मैं तो विट्ठ जी की आज्ञा से कविता करता हूँ। आप कहते हैं तो मैं यह काम बंद कर दूँगा। यह कहते हुए उन्होंने स्वरचित अभंगों का बस्ता नदी में डुबा दिया। किन्तु 13 दिन बाद लोगों ने देखा कि जब तुकाराम [[ध्यान]] में बैठे थे, उनका बस्ता सूखा ही नदी के ऊपर तैर रहा है। यह सुनकर रामेश्वर भट्ट भी उनका शिष्य हो गया। अभंग छंद में रचित तुकाराम के लगभग 4000 पद प्राप्त हैं। इनका [[मराठी भाषा|मराठी]] जनता के [[हृदय]] में बड़ा ही सम्मान है। लोग इनका पाठ करते हैं। इनकी रचनाओं में 'ज्ञानेश्वरी' और 'एकनामी भागवत' की छाप दिखाई देती है। काव्य की दृष्टि से भी ये रचनाएँ उत्कृष्ट कोटि की मानी जाती हैं।<ref name="ab"/> | ||

====अवस्था==== | ====अवस्था==== | ||

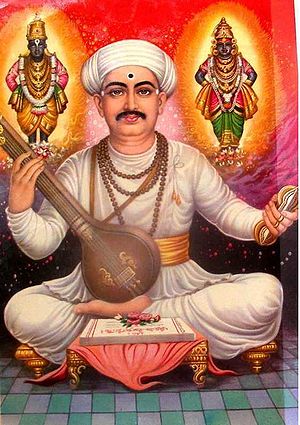

[[चित्र:Tukaram-1.jpg|thumb|तुकाराम]] | [[चित्र:Tukaram-1.jpg|thumb|तुकाराम]] | ||

| पंक्ति 63: | पंक्ति 63: | ||

;तीसरी अवस्था | ;तीसरी अवस्था | ||

किंकर्तव्यमूढ़ता के अंधकार में तुकाराम जी की [[आत्मा]] को तड़पानेवाली घोर तमस्विनी का शीघ्र ही अंत हुआ और आत्म साक्षात्कार के [[सूर्य]] से आलोकित तुकाराम ब्रह्मानंद में विभोर हो गए। उनके आध्यात्मिक जीवनपथ की यह अंतिम एवं चिरवांछित सफलता की अवस्था थी। | किंकर्तव्यमूढ़ता के अंधकार में तुकाराम जी की [[आत्मा]] को तड़पानेवाली घोर तमस्विनी का शीघ्र ही अंत हुआ और आत्म साक्षात्कार के [[सूर्य]] से आलोकित तुकाराम ब्रह्मानंद में विभोर हो गए। उनके आध्यात्मिक जीवनपथ की यह अंतिम एवं चिरवांछित सफलता की अवस्था थी। | ||

==आलोचना== | ==आलोचना== | ||

इस प्रकार ईश्वरप्राप्ति की साधना पूर्ण होने के उपरांत तुकाराम के मुख से जो उपदेशवाणी प्रकट हुई वह अत्यंत महत्त्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है। स्वभावत: स्पष्टवादी होने के कारण इनकी वाणी में जो कठोरता दिखलाई पड़ती है, उसके पीछे इनका प्रमुख उद्देश्य समाज से दुष्टों का निर्दलन कर धर्म का संरक्षण करना ही था। इन्होने सदैव सत्य का ही अवलंबन किया और किसी की प्रसन्नता और अप्रसन्नता की ओर ध्यान न देते हुए धर्मसंरंक्षण के साथ साथ पाखंडखंडन का कार्य निरंतर चलाया। दाभिक संत, अनुभवशून्य पोथीपंडित, दुराचारी धर्मगुरु इत्यादि समाजकंटकों की उन्होंने अत्यंत तीव्र आलोचना की है। तुकाराम मन से भाग्यवादी थे अत: उनके द्वारा चित्रित मानवी संसार का चित्र निराशा, विफलता और उद्वेग से रँगा हुआ है, तथापि उन्होंने सांसारिकों के लिये 'संसार का त्याग करो' इस प्रकार का उपदेश कभी नहीं दिया। इनके उपदेश का यही सार है कि संसार के क्षणिक सुख की अपेक्षा परमार्थ के शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिये मानव का प्रयत्न होना चाहिए। | इस प्रकार ईश्वरप्राप्ति की साधना पूर्ण होने के उपरांत तुकाराम के मुख से जो उपदेशवाणी प्रकट हुई वह अत्यंत महत्त्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है। स्वभावत: स्पष्टवादी होने के कारण इनकी वाणी में जो कठोरता दिखलाई पड़ती है, उसके पीछे इनका प्रमुख उद्देश्य समाज से दुष्टों का निर्दलन कर धर्म का संरक्षण करना ही था। इन्होने सदैव सत्य का ही अवलंबन किया और किसी की प्रसन्नता और अप्रसन्नता की ओर ध्यान न देते हुए धर्मसंरंक्षण के साथ साथ पाखंडखंडन का कार्य निरंतर चलाया। दाभिक संत, अनुभवशून्य पोथीपंडित, दुराचारी धर्मगुरु इत्यादि समाजकंटकों की उन्होंने अत्यंत तीव्र आलोचना की है। तुकाराम मन से भाग्यवादी थे अत: उनके द्वारा चित्रित मानवी संसार का चित्र निराशा, विफलता और उद्वेग से रँगा हुआ है, तथापि उन्होंने सांसारिकों के लिये 'संसार का त्याग करो' इस प्रकार का उपदेश कभी नहीं दिया। इनके उपदेश का यही सार है कि संसार के क्षणिक सुख की अपेक्षा परमार्थ के शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिये मानव का प्रयत्न होना चाहिए। | ||

12:49, 23 मार्च 2013 का अवतरण

तुकाराम

| |

| पूरा नाम | संत तुकाराम |

| जन्म | निश्चित तिथि अज्ञात |

| जन्म भूमि | पुणे ज़िले के अंतर्गत 'देहू' नामक ग्राम |

| मृत्यु | निश्चित तिथि अज्ञात |

| कर्म भूमि | महाराष्ट्र |

| कर्म-क्षेत्र | कवि |

| प्रसिद्धि | भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ |

| नागरिकता | भारतीय |

| बाहरी कड़ियाँ | आधिकारिक वेबसाइट |

| इन्हें भी देखें | कवि सूची, साहित्यकार सूची |

तुकाराम (अंग्रेज़ी: Tukaram) महाराष्ट्र के एक महान संत और कवि थे। वे तत्कालीन भारत में चले रहे 'भक्ति आंदोलन' के एक प्रमुख स्तंभ थे। इनके जन्म आदि के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। तुकाराम को चैतन्य नामक साधु ने 'रामकृष्ण हरि' मंत्र का स्वप्न में उपदेश दिया था। इसके उपरांत इन्होंने 17 वर्ष संसार को समान रूप से उपदेश देने में व्यतीत किए। तुकाराम के मुख से समय-समय पर सहज रूप से परिस्फुटित होने वाली 'अभंग' वाणी के अतिरिक्त इनकी अन्य कोई विशेष साहित्यिक कृति उपलब्ध नहीं है। अपने जीवन के उत्तरार्ध में इनके द्वारा गाए गए तथा उसी क्षण इनके शिष्यों द्वारा लिखे गए लगभग 4000 'अभंग' आज उपलब्ध हैं। तुकाराम ने अपनी साधक अवस्था में संत ज्ञानेश्वर और नामदेव, इन पूर्वकालीन संतों के ग्रंथों का गहराई तथा श्रद्धा से अध्ययन किया था। इन तीनों संत कवियों के साहित्य में एक ही आध्यात्म सूत्र पिरोया हुआ है।

जीवन परिचय

तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र राज्य के पुणे ज़िले के अंतर्गत 'देहू' नामक ग्राम में शाके 1520; सन् 1598 में हुआ था। इनके पिता का नाम 'बोल्होबा' और माता का नाम 'कनकाई' था। तुकाराम की जन्मतिथि के संबंध में विद्वानों में मतभेद है तथा सभी दृष्टियों से विचार करने पर शाके 1520 में इनका जन्म होना ही मान्य प्रतीत होता है। पूर्व के आठवें पुरुष विश्वंभर बाबा से इनके कुल में विट्ठल की उपासना बराबर चली आ रही थी। इनके कुल के सभी लोग 'पंढरपुर' की यात्रा (वारी) के लिये नियमित रूप से जाते थे।

विपत्तियाँ

देहू ग्राम के महाजन होने के कारण तुकाराम के कुटुम्ब को प्रतिष्ठित माना जाता था। इनकी बाल्यावस्था माता 'कनकाई' व पिता 'बहेबा' की देखरेख में अत्यंत दुलार के साथ व्यतीत हुई थी, किंतु जब ये प्राय: 18 वर्ष के थे, तभी इनके माता-पिता का स्वर्गवास हो गया। इसी समय देश में हुए भीषण अकाल के कारण इनकी प्रथम पत्नी व छोटे बालक की भूख के कारण तड़पते हुए मृत्यु हो गई। तुकाराम चाहते तो अकाल के समय में अपनी महाजनी से और भी धन आदि एकत्र कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। विपत्तियों की ज्वालाओं में झुलसे हुए तुकाराम का मन प्रपंच से ऊब गया।

सुखों से विरक्ति

तुकाराम सांसारिक सुखों से विरक्त होते जा रहे थे। इनकी दूसरी पत्नी 'जीजाबाई' धनी परिवार की पुत्री और बड़ी ही कर्कशा स्वभाव की थी। अपनी पहली पत्नी और पुत्र की मृत्यु के बाद तुकाराम काफ़ी दु:खी थे। अब अभाव और परेशानी का भयंकर दौर शुरू हो गया था। तुकाराम का मन विट्ठल के भजन गाने में लगता, जिस कारण उनकी दूसरी पत्नी दिन-रात ताने देती थी। तुकाराम इतने ध्यान मग्न रहते थे कि एक बार किसी का सामान बैलगाड़ी में लाद कर पहुँचाने जा रहे थे। पहुँचने पर देखा कि गाड़ी में लदी बोरियाँ रास्ते में ही गायब हो गई हैं। इसी प्रकार धन वसूल करके वापस लौटते समय एक गरीब ब्राह्मण की करुण कथा सुनकर सारा रुपया उसे दे दिया।[1]

माता-पिता से वियोग

तुकाराम जी सत्रह वर्ष के थे, तब उनके वात्सल्य मूर्ति पिता श्री बोल्होबा इस दुनिया से उठ गए, जिन्होंने तुकाराम जी को जमींदार बनाया था।

पिता ने किया संचित धन। जीवन की न परवाह कर।

की महाजनी - प्रथा प्रदान। बोझ उठाया कटि-कंधों पर॥

जिनकी छत्रछाया में संसार-ताप से बचे, वह साया ही हट गया।

अकस्मात् छोड गए पिता। थी तब नहीं कोई चिंता॥

तुकाराम जी अत्यंत दुःखी हुए। वह दुःख कम होने से पहले ही अर्थात पिता की मौत के एक वर्ष पश्चात माता कनकाई का स्वर्गवास हुआ। तुकाराम जी पर दुःखों का पहाड टूट पड़ा। माँ ने लाडले के लिए क्या नहीं किया था? उसके बाद अठारह बरस की उम्र में ज्येष्ठ बंधु सावजी की पत्नी (भावज) चल बसी। पहले से ही घर-गृहस्थी में सावजी का ध्यान न था। पत्नी की मृत्यु से वे घर त्यागकर तीर्थयात्रा के लिए निकल गए। जो गए, वापस लौटे ही नहीं। परिवार के चार सदस्यों को उनका बिछोह सहना पड़ा। जहाँ कुछ कमी न थी, वहाँ अपनों की, एक एक की कमी खलने लगी। तुकाराम जी ने सब्र रखा। वे हिम्मत न हारे। उदासीनता, निराशा के बावजूद उम्र की 20 साल की अवस्था में सफलता से घर-गृहस्थी करने का प्रयास करने लगे। परंतु काल को यह भी मंजूर न था। एक ही वर्ष में स्थितियों ने प्रतिकूल रूप धारण किया। दक्खिन में बडा अकाल पड़ा। महाभयंकर अकाल समय था 1629 ईस्वी का[2] देरी से बरसात हुई। हुई तो अतिवृष्टि में फसल बह गई। लोगों के मन में उम्मीद की किरण बाकी थी। पर 1630 ईस्वी में बिल्कुल वर्षा न हुई। चारों ओर हाहाकार मच गया। अनाज की कीमतें आसमान छूने लगीं। हरी घास के अभाव में अनेक प्राणी मौत के घाट उतरे। अन्न की कमी सैकडों लोगों की मौत का कारण बनी। धनी परिवार मिट्टी चाटने लगे। दुर्दशा का फेर फिर भी समाप्त न हुआ। सन् 1631 ईस्वी में प्राकृतिक आपत्तियाँ चरम सीमा पार कर गईं। अतिवृष्टि तथा बाढ की चपेट से कुछ न बचा। अकाल तथा प्रकृति का प्रकोप लगातार तीन साल झेलना पड़ा। अकाल की इस दुर्दशा का वर्णन महीपति बाबा इस तरह करते हैं -

हुआ अभाव, अनाज-बीज। लोग आठ सेर को मुँहताज॥

बादल लौटे बिना गिरे। घास-अभाव में बैल मरे॥

भीषण अकाल की चपेट में तुकाराम जी का कारोबार, गृहस्थी समूल नष्ट हुई। पशुधन नष्ट हुआ, साहूकारी डूबी, धंधा चौपट हुआ, सम्मान, प्रतिष्ठा घट गई। ऐसे में प्रथम पत्नी 'रखमाबाई' तथा इकलौता बेटा 'संतोबा' काल के ग्रास बने। आमतौर पर अकाल की स्थिति साहूकार और व्यापारियों के लिए सुनहरा मौका होता है। चीजों का कृत्रिम अभाव निर्माण कर वे अपनी जेबें भरते हैं। पर तुकारामजी ऐसे पत्थरदिल नहीं थे। अपना दुःख, दुर्दशा भूलकर वे अकाल पीडितों की सेवा में, मदद में जुट गए।[3]

अभंग की रचना

अपनी दूसरी पत्नी के व्यवहार और पारिवारिक कलह से तंग आकर तुकाराम नारायणी नदी के उत्तर में 'मानतीर्थ पर्वत' पर जा बैठे और भागवत भजन करने लगे। इससे घबराकर पत्नी ने देवर को भेजकर इन्हें घर बुलवाया और अपने तरीके रहने की छूट दे दी। अब तुकाराम ने 'अभंग' रचकर कीर्तन करना आरंभ कर दिया। इसका लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। कुछ लोग विरोध भी करने लगे। कहा जाता है कि रामेश्वर भट्ट नामक एक कन्नड़ ब्राह्मण ने इनसे कहा कि तुम 'अभंग' रचकर और कीर्तन करके लोगों को वैदिक धर्म के विरुद्ध बहकाते हो। तुम यह काम बंद कर दो। उसने संत तुकाराम को देहू गांव से निकालने का भी हुक्म जारी करवा दिया। इस पर तुकाराम ने रामेश्वर भट्ट से जाकर कहा कि मैं तो विट्ठ जी की आज्ञा से कविता करता हूँ। आप कहते हैं तो मैं यह काम बंद कर दूँगा। यह कहते हुए उन्होंने स्वरचित अभंगों का बस्ता नदी में डुबा दिया। किन्तु 13 दिन बाद लोगों ने देखा कि जब तुकाराम ध्यान में बैठे थे, उनका बस्ता सूखा ही नदी के ऊपर तैर रहा है। यह सुनकर रामेश्वर भट्ट भी उनका शिष्य हो गया। अभंग छंद में रचित तुकाराम के लगभग 4000 पद प्राप्त हैं। इनका मराठी जनता के हृदय में बड़ा ही सम्मान है। लोग इनका पाठ करते हैं। इनकी रचनाओं में 'ज्ञानेश्वरी' और 'एकनामी भागवत' की छाप दिखाई देती है। काव्य की दृष्टि से भी ये रचनाएँ उत्कृष्ट कोटि की मानी जाती हैं।[1]

अवस्था

तुकाराम का अभंग वाड्मय अत्यंत आत्मपरक होने के कारण उसमें उनके पारमार्थिक जीवन का संपूर्ण दर्शन होता है। कौटुंबिक आपत्तियों से त्रस्त एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार आत्मसाक्षात्कारी संत बन सका, इसका स्पष्ट रूप तुकाराम के अभंगों में दिखलाई पड़ता है। उनमें उनके आध्यात्मिक चरित्र की साकार रूप में तीन अवस्थाएँ दिखलाई पड़ती हैं।

- प्रथम अवस्था

प्रथम साधक अवस्था में तुकाराम मन में किए किसी निश्चयानुसार संसार से निवृत तथा परमार्थ की ओर प्रवृत दिखलाई पड़ते हैं।

- दूसरी अवस्था

दूसरी अवस्था में ईश्वर साक्षात्कार के प्रयत्न को असफल होते देखकर तुकाराम अत्यधिक निराशा की स्थिति में जीवन यापन करने लगे। उनके द्वारा अनुभूत इस चरम नैराश्य का जो सविस्तार चित्रण अंभंग वाणी में हुआ हैं उसकी हृदयवेधकता मराठी भाषा में सर्वथा अद्वितीय है।

- तीसरी अवस्था

किंकर्तव्यमूढ़ता के अंधकार में तुकाराम जी की आत्मा को तड़पानेवाली घोर तमस्विनी का शीघ्र ही अंत हुआ और आत्म साक्षात्कार के सूर्य से आलोकित तुकाराम ब्रह्मानंद में विभोर हो गए। उनके आध्यात्मिक जीवनपथ की यह अंतिम एवं चिरवांछित सफलता की अवस्था थी।

आलोचना

इस प्रकार ईश्वरप्राप्ति की साधना पूर्ण होने के उपरांत तुकाराम के मुख से जो उपदेशवाणी प्रकट हुई वह अत्यंत महत्त्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है। स्वभावत: स्पष्टवादी होने के कारण इनकी वाणी में जो कठोरता दिखलाई पड़ती है, उसके पीछे इनका प्रमुख उद्देश्य समाज से दुष्टों का निर्दलन कर धर्म का संरक्षण करना ही था। इन्होने सदैव सत्य का ही अवलंबन किया और किसी की प्रसन्नता और अप्रसन्नता की ओर ध्यान न देते हुए धर्मसंरंक्षण के साथ साथ पाखंडखंडन का कार्य निरंतर चलाया। दाभिक संत, अनुभवशून्य पोथीपंडित, दुराचारी धर्मगुरु इत्यादि समाजकंटकों की उन्होंने अत्यंत तीव्र आलोचना की है। तुकाराम मन से भाग्यवादी थे अत: उनके द्वारा चित्रित मानवी संसार का चित्र निराशा, विफलता और उद्वेग से रँगा हुआ है, तथापि उन्होंने सांसारिकों के लिये 'संसार का त्याग करो' इस प्रकार का उपदेश कभी नहीं दिया। इनके उपदेश का यही सार है कि संसार के क्षणिक सुख की अपेक्षा परमार्थ के शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिये मानव का प्रयत्न होना चाहिए।

काव्य रचना

तुकाराम की अधिकांश काव्य रचना कैबल अभंग छंद में ही है, तथापि उन्होंने रूपकात्मक रचनाएँ भी की हैं। सभी रूपक काव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। इनकी वाणी श्रोताओं के कान पर पड़ते ही उनके हृदय को पकड़ लेने का अद्भुत सामर्थ्य रखती है। इनके काव्यों में अलंकारों का या शब्दचमत्कार का प्राचुर्य नहीं है। इनके अभंग सूत्रबद्ध होते हैं। थोड़े शब्दों में महान अर्थों को व्यक्त करने का इनका कौशल मराठी साहित्य में अद्वितीय है। तुकाराम की आत्मनिष्ठ अभंगवाणी जनसाधारण को भी परम प्रिय लगती है। इसका प्रमुख कारण है कि सामान्य मानव के हृदय में उद्भूत होनेवाले सुख, दु:ख, आशा, निराशा, राग, लोभ आदि का प्रकटीकरण इसमें दिखलाई पड़ता है। ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि संतों ने भागवत धर्म की पताका को अपने कंधों पर ही लिया था किंतु तुकाराम ने उसे अपने जीवनकाल ही में अधिक ऊँचे स्थान पर फहरा दिया। उन्होंने अध्यात्मज्ञान को सुलभ बनाया तथा भक्ति का डंका बजाते हुए आबाल वृद्धो के लिये सहज सुलभ साध्य ऐसे भक्ति मार्ग को अधिक उज्वल कर दिया।

संत ज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई 'ज्ञानेश्वरी' तथा एकनाथ द्वारा लिखित 'एकनाथी भागवत' के बारकरी संप्रदायवालों के प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं। इस वांड्मय की छाप तुकाराम के अंभंगों पर दिखलाई पड़ती हैं। तुकाराम ने अपनी साधक अवस्था में इन पूर्वकालीन संतों के ग्रंथों का गहराई तथा श्रद्धा से अध्ययन किया। इन तीनों संत कवियों के साहित्य में एक ही आध्यात्म सूत्र पिरोया हुआ है तथा तीनों के पारमार्थिक विचारों का अंतरंग भी एकरूप है। ज्ञानदेव की सुमधुर वाणी काव्यालंकार से मंडित है, एकनाथ की भाषा विस्तृत है, पर तुकाराम की वाणी सूत्रबद्ध, अल्पाक्षर, रमणीय तथा मर्मभेदक हैं।

देहविसर्जन

तुकाराम को 'चैतन्य' नामक साधु ने माघ सुदी 10 शाके 1541 में 'रामकृष्ण हरि' मंत्र का स्वप्न में उपदेश दिया। इसके उपरांत इन्होंने 17 वर्ष संसार को समान रूप से उपदेश देने में व्यतीत किए। सच्चे वैराग्य तथा क्षमाशील अंत:करण के कारण इनकी निंदा करने वाले निंदक भी पश्चाताप करते हूए इनके भक्त बन गए। इस प्रकार 'भागवत धर्म' का सबको उपदेश करते व परमार्थ मार्ग को आलोकित करते हुए अधर्म का खंडन करने वाले तुकाराम ने फाल्गुन बदी (कृष्ण) द्वादशी, शाके 1571 को देहविसर्जन किया। इनका देहू ग्राम तीर्थ माना जाता है और प्रतिवर्ष पाँच दिन तक उनकी निधन तिथि मनाई जाती है।

|

|

|

|

|

|

टीका टिप्पणी और संदर्भ

- ↑ 1.0 1.1 भारतीय चरित कोश |लेखक: लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय' |प्रकाशक: शिक्षा भारती, मदरसा रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली |पृष्ठ संख्या: 358 |

- ↑ शाके 1550-51

- ↑ माता-पिता से वियोग- तुकाराम (हिंदी) (ए.एस.पी) तुकाराम डॉट कॉम। अभिगमन तिथि: 22 मार्च, 2013।

बाहरी कड़ियाँ

संबंधित लेख