बाल विवाह

बाल विवाह

| |

| विवरण | बाल विवाह का सम्बन्ध आमतौर पर भारत के कुछ समाजों में प्रचलित सामाजिक प्रक्रियाओं से जोड़ा जाता है, जिसमें एक युवा बच्चे का विवाह एक वयस्क पुरुष से किया जाता है। |

| निरोधक क़ानून | बाल विवाह प्रथा रोकने के प्रयास में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों ने क़ानून पारित किए हैं जो प्रत्येक विवाह को वैध मानने के लिए उसका पंजीकरण आवश्यक बनाते हैं। |

| अधिनियम 2006 | बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वर और वधू में माता-पिता, सगे-संबंधी, बाराती यहां तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी क़ानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा यदि वर या कन्या बाल विवाह के बाद विवाह को स्वीकार नहीं करती है तो बालिग होने के बाद विवाह को शून्य घोषित करने के लिए आवेदन कर सकती है। |

| अन्य जानकारी | क़ानून के अनुसार, भारत में विवाह योग्य आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष एवं महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। |

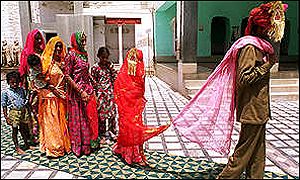

बाल विवाह (अंग्रेज़ी:Child Marriage) का सम्बन्ध आमतौर पर भारत के कुछ समाजों में प्रचलित सामाजिक प्रक्रियाओं से जोड़ा जाता है, जिसमें एक युवा बच्चे (आमतौर पर 15 वर्ष से कम आयु की लडकी) का विवाह एक वयस्क पुरुष से किया जाता है। बाल विवाह की दूसरे प्रकार की प्रथा में दो बच्चों (लड़का एवं लड़की) के माता-पिता भविष्य में होने वाला विवाह तय करते हैं। इस प्रथा में दोनों व्यक्ति (लड़का एवं लड़की) उनकी विवाह योग्य आयु होने तक नहीं मिलते, जबकि उनका विवाह सम्पन्न कराया जाता है। क़ानून के अनुसार, विवाह योग्य आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष एवं महिलाओं के लिए 18 वर्ष है।[1]

बाल विवाह के कारण

- ग़रीबी।

- लड़कियों की शिक्षा का निचला स्तर।

- लड़कियों को कम रुतबा दिया जाना एवं उन्हें आर्थिक बोझ समझना।

- सामाजिक प्रथाएं एवं परम्पराएं।[1]

बाल विवाह के कुप्रभाव

जो लड़कियां कम उम्र में विवाहित हो जाती हैं उन्हें अक्सर कम उम्र में सेक्स की शुरुआत एवं गर्भधारण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं होने की प्रबल सम्भावना होती है, जिनमें एच.आई.वी (एड्स) एवं ऑब्स्टेट्रिक फिस्चुला शामिल हैं।

- कम उम्र की लड़कियां, जिनके पास रुतबा, शक्ति एवं परिपक्वता नहीं होते, अक्सर घरेलू हिंसा, सेक्स सम्बन्धी ज़्यादतियों एवं सामाजिक बहिष्कार का शिकार होती हैं।

- कम उम्र में विवाह लगभग हमेशा लड़कियों को शिक्षा या अर्थपूर्ण कार्यों से वंचित करता है जो उनकी निरंतर ग़रीबी का कारण बनता है।

- बाल विवाह लिंगभेद, बीमारी एवं ग़रीबी के भंवरजाल में फंसा देता है।

- जब वे शारीरिक रूप से परिपक्व न हों, उस स्थिति में कम उम्र में लड़कियों का विवाह कराने से मातृत्व सम्बन्धी एवं शिशु मृत्यु की दरें अधिकतम होती हैं।[1]

यूनिसेफ़ की एक रिपोर्ट

यूनिसेफ़ द्वारा जारी रिपोर्ट-2007 में बताया गया है कि हालांकि पिछले 20 वर्षों में देश में विवाह की औसत उम्र धीरे-धीरे बढ़ रही है, लेकिन बाल विवाह की कुप्रथा अब भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है।

रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत में औसतन 46 फ़ीसदी महिलाओं का विवाह 18 वर्ष होने से पहले ही कर दिया जाता है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह औसत 55 फ़ीसदी है। गौरतलब है कि वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक़ देश में 18 वर्ष से कम उम्र के 64 लाख लड़के-लड़कियां विवाहित हैं कुल मिलाकर विवाह योग्य क़ानूनी उम्र से कम से एक करोड़ 18 लाख (49 लाख लड़कियां और 69 लड़के) लोग विवाहित हैं। इनमें से 18 वर्ष से कम उम्र की एक लाख 30 हज़ार लड़कियां विधवा हो चुकी हैं और 24 हज़ार लड़कियां तलाक़शुदा या पतियों द्वारा छोड़ी गई हैं। यही नहीं 21 वर्ष से कम उम्र के क़रीब 90 हज़ार लड़के विधुर हो चुके हैं और 75 हज़ार तलाक़शुदा हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक़़ राजस्थान देश के उन सभी राज्यों में सर्वोपरि है, जिनमें बाल विवाह की कुप्रथा सदियों से चली आ रही है। राज्य की 5.6 फ़ीसदी नाबालिग आबाद विवाहित है। इसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, हिमाचल प्रदेश और केरल आते हैं।[2]

| राज्य | औसत आयु |

|---|---|

| अंडमान व निकोबार | 19.6 वर्ष |

| आंध्र प्रदेश | 17.2 वर्ष |

| चंडीगढ़ | 20 वर्ष |

| छत्तीसगढ़ | 17.6 वर्ष |

| दादर व नगर हवेली | 18.8 वर्ष |

| दमन व द्वीव | 19.4 वर्ष |

| दिल्ली | 19.2 वर्ष |

| गोवा | 22.2 वर्ष |

| गुजरात | 19.2 वर्ष |

| हरियाणा | 18 वर्ष |

| हिमाचल प्रदेश | 19.1 वर्ष |

| जम्मू-कश्मीर | 20.1 वर्ष |

| झारखंड | 17.6 वर्ष |

| कर्नाटक | 18.9 वर्ष |

| केरल | 20.8 वर्ष |

| लक्षद्वीप | 19.1 वर्ष |

| मध्य प्रदेश | 17 वर्ष |

| महाराष्ट्र | 18.8 वर्ष |

| मणिपुर | 21.5 वर्ष |

| मेघालय | 20.5 वर्ष |

| मिज़ोरम | 21.8 वर्ष |

| नागालैंड | 21.6 वर्ष |

| उड़ीसा | 18.9 वर्ष |

| पांडिचेरी | 20 वर्ष |

| पंजाब | 20.5 वर्ष |

| राजस्थान | 16.6 वर्ष |

| सिक्किम | 20.2 वर्ष |

| तमिलनाडु | 19.9 वर्ष |

| त्रिपुरा | 19.3 वर्ष |

| उत्तर प्रदेश | 17.5 वर्ष |

| उत्तरांचल | 18.5 वर्ष |

| पश्चिम बंगाल | 18.4 वर्ष |

उन्मूलन हेतु सरकार व गैर सरकारी संस्थाओं की पहल

- बाल विवाह के विरुद्ध क़ानूनों का निर्माण।

- लड़कियों की शिक्षा को सुगम बनाना।

- हानिकारक सामाजिक नियमों को बदलना।

- सामुदायिक कार्यक्रमों को सहायता।

- विदेशी सहायता अधिकतम करना।

- युवा महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान करना।

- बाल वधुओं की विरले ज़रूरतों को पूरा करना।

- कार्यक्रमों का आकलन कर देखना कि क्या बात असरदार होगी।[1]

बाल विवाह निरोधक क़ानून

बाल विवाह प्रथा रोकने के प्रयास में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों ने क़ानून पारित किए हैं जो प्रत्येक विवाह को वैध मानने के लिए उसका पंजीकरण आवश्यक बनाते हैं। “बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005” के अनुसार (भारत के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रकाशित) 2010 तक बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बाल विवाह एक क़ानूनन अपराध

बाल विवाह एक सामाजिक बुराई होने के साथ ही क़ानूनन अपराध भी है। जिसकी रोकथाम और उन्मूलन के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य के सभी ज़िलों के कलेक्टरों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों अथवा पुलिस अधीक्षकों, ज़िला पंचायतों के मुख्य कार्य पालन अधिकारियों, ज़िला कार्यक्रम अधिकारियों (महिला एवं बाल विकास विभाग), जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और बाल विकास परियोजना अधिकारियों को प्रदेश में बाल विवाह के पूर्णत: रोकथाम के लिए स्थाई निर्देशों के अनुसार कार्ययोजना तैयार कर कार्रवाई करने के विषय में परिपत्र जारी किये गये हैं।[3]

अधिनियम 2006

परिपत्र में कहा गया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वर और वधू में माता-पिता, सगे-संबंधी, बाराती यहां तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी क़ानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा यदि वर या कन्या बाल विवाह के बाद विवाह को स्वीकार नहीं करती है तो बालिग होने के बाद विवाह को शून्य घोषित करने के लिए आवेदन कर सकती है। बाल विवाह के कारण बच्चों में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के साथ घरेलू हिंसा में भी वृद्धि होती है। परिपत्र के अनुसार समाज में व्याप्त इस बुराई के पूर्णत: उन्मूलन के लिए जन प्रतिनिधियों, नगरीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्वयं सेवक संगठनों और आम जनों से सहयोग प्राप्त कर बाल विवाह प्रथा के उन्मूलन के लिए संबंधितों को कारगर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।[3]

बाल विवाह की रोकथाम

परिपत्र में बाल विवाह की रोकथाम के लिए कार्य योजना बनाने हेतु सुझाव भी दिये गये हैं। परिपत्र में कहा गया है कि प्रदेश में कुछ विशिष्ट जातियों में बाल विवाह के प्रकरण पूर्व वर्षों में प्राप्त होते रहे हैं। अतएव सर्वप्रथम ज़िलों में ऐसे क्षेत्रों और जातियों को चिह्नित किया जाए। परिपत्र में प्रत्येक गांव और ग्राम पंचायतों में विवाह पंजीकृत करने और उन क्षेत्रों में होने वाले सभी विवाहों को विवाह पूर्व पंजीबद्ध करने हेतु निर्देशित किया गया है। ताकि बाल विवाह की जानकारी समय से पहले प्राप्त हो सके। प्रत्येक ग्राम पंचायत में गांव के कोटवारों द्वारा बाल विवाह के क़ानूनन अपराध होने के संबंध में मुनादी कराई जाए। ताकि ग्रामीणजनों को पता चले कि बाल विवाह करना अपराध है। ज़िले के सभी सरपंचों से बाल विवाह के रोकथाम हेतु अपील की जाए। ज़िले में आयोजित होने वाली सभी ग्राम सभाओं में बाल विवाह की रोकथाम के उपाय, बाल विवाह के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, शिशुओं में कुपोषण, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में वृध्दि के संबंध में परिचर्चा कराई जाए और सभी जानकारी दी जाए।[3]

|

|

|

|

|

|

टीका टिप्पणी और संदर्भ

- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 बाल विवाह (हिन्दी) (एच.टी.एम.एल) INDG भारत। अभिगमन तिथि: 13 अक्टूबर, 2011।

- ↑ 2.0 2.1 बाल विवाह की कुप्रथा (हिन्दी) (एच.टी.एम.एल) Core Center। अभिगमन तिथि: 13 अक्टूबर, 2011।

- ↑ 3.0 3.1 3.2 बाल विवाह सामाजिक बुराई और क़ानूनन अपराध है (हिन्दी) छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग। अभिगमन तिथि: 13 अक्टूबर, 2011।

संबंधित लेख