"भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण": अवतरणों में अंतर

व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का नाम बदलकर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग कर दिया गय...) |

आदित्य चौधरी (वार्ता | योगदान) छो (Text replacement - "तेजी " to "तेज़ी") |

||

| (3 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 14 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||

| पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||

{{सूचना बक्सा संस्था | |||

|चित्र=Archeological Survey of India.jpg | |||

|चित्र का नाम= भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रतीक चिह्न | |||

|अन्य नाम= भा.पु.स. अथवा ए.एस.आई. | |||

|उद्देश्य = राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और [[अवशेष|अवशेषों]] का रखरखाव करना | |||

|स्थापना= 1784 ई. | |||

|संस्थापक= | |||

|मुख्यालय=जनपथ, [[नई दिल्ली]] पिन- 110011 | |||

|प्रसिद्धि = | |||

|संबंधित लेख=[[केंद्रीय पुरावशेष संग्रह]], [[केंद्रीय पुरातत्त्व पुस्तकालय]] | |||

|शीर्षक 1=वर्तमान महानिदेशक | |||

|पाठ 1=डॉ. राकेश तिवारी | |||

|शीर्षक 2= | |||

|पाठ 2= | |||

|अन्य जानकारी= यह विभाग पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संस्कृति विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। इस विभाग के प्रमुख 'महानिदेशक' होते हैं। | |||

|बाहरी कड़ियाँ=[http://asi.nic.in/index_hn.asp आधिकारिक वेबसाइट] | |||

|अद्यतन={{अद्यतन|19:23, 11 जनवरी 2015 (IST)}} | |||

}} | |||

'''भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण''' ([[अंग्रेज़ी]]:''Archaeological Survey of India'', संक्षिप्त नाम: भा. पु. स. अथवा ए.एस.आई.) [[भारत सरकार]] के संस्कृति विभाग के अन्तर्गत एक सरकारी एजेंसी है, जो कि पुरातत्व अध्ययन और सांस्कृतिक स्मारकों के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और [[अवशेष|अवशेषों]] का रखरखाव करना है। इसके अतिरिक्त, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, [[1958]] के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है। यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को भी विनियमित करता है। | |||

==स्थापना== | |||

स्थापित भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण [[भारत]] में पुरातात्विक अनुसंधान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह न सिर्फ अनुसंधान, बल्कि प्राचीन स्मारकों के संरक्षण एवं सुरक्षा की भी व्यवस्था करने की ज़िम्मेदारी निभाती है। यह प्रागैतिहासिक, आद्य-ऐतिहासिक तथा अन्य प्राचीन स्थलों के समस्यायुक्त अनुसन्धान एवं बडे पैमाने पर उनके [[उत्खनन]] के कार्यों को सम्पन्न करवाती है। इसके साथ ही यह संस्था वास्तुकला सर्वेक्षण, स्मारकों के आस-पास की भूमि को ठीक करना, मूर्तियों, स्मारकों तथा संग्रहालय वस्तुओं का रासायनिक रख-रखाव, [[शिलालेख|शिलालेखों]] से सम्बद्ध पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के प्रकाशन आदि का कार्य में भी संलग्न है। यह विभाग पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संस्कृति विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। इस विभाग के प्रमुख 'महानिदेशक' होते हैं। | |||

==महानिदेशक== | |||

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के महानिदेशक एवं उनके कार्यकाल की निम्नवत है- | |||

{| class="bharattable-pink" | |||

|- | |||

! क्रमांक | |||

! कार्यकाल | |||

! महानिदेशक का नाम | |||

|- | |||

| 1. | |||

| 1871 - 1885 | |||

| [[कनिंघम|अलेक्ज़ैंडर कनिंघम]] | |||

|- | |||

| 2. | |||

| 1886 - 1889 | |||

| जेम्स बर्गस | |||

|- | |||

| 3 . | |||

| 1902 - 1928 | |||

| जॉन मार्शल (पुरातत्वशास्त्री) | |||

|- | |||

| 4. | |||

| 1928 - 1931 | |||

| हैरोल्ड हर्ग्रीव्स | |||

|- | |||

| 5. | |||

| 1931 - 1935 | |||

| राय बहादुर दया राम साहनी | |||

|- | |||

| 6. | |||

| 1935 - 1937 | |||

| जे. एफ. ब्लॅकिस्टन | |||

|- | |||

| 7. | |||

| 1937 - 1944 | |||

| राय बहादुर के. एन. दीक्षित | |||

|- | |||

| 8. | |||

| 1944 - 1948 | |||

| सर मॉर्टिमर व्हीलर | |||

|- | |||

| 9. | |||

| 1948 - 1950 | |||

| एन. पी. चक्रवर्ती | |||

|- | |||

| 10. | |||

| 1950 - 1953 | |||

| माधव स्वरूप वत्स | |||

|- | |||

| 11. | |||

| 1953 - 1968 | |||

| ए. घोष | |||

|- | |||

| 12. | |||

| 1968 - 1972 | |||

| बी.बी.लाल | |||

|- | |||

| 13. | |||

| 1972 - ? | |||

| देशपांडे (पुरातत्वशास्त्री) | |||

|- | |||

| 14. | |||

| 1997 - 2000 | |||

| अजीत शंकर | |||

|- | |||

| 15. | |||

| - | |||

| बी. के. थापर (पुरातत्वशास्त्री) | |||

|- | |||

| 16. | |||

| - | |||

| सी. बाबू राजीव | |||

|- | |||

| 17. | |||

| 2009 - 2010 | |||

| के. एन. श्रीवास्तव (आई.ए.एस.) | |||

|- | |||

| 18. | |||

| 2013 | |||

| प्रवीण श्रीवास्तव | |||

|- | |||

| 19. | |||

| 2014 - अब तक | |||

| डॉ. राकेश तिवारी (पुरातत्वशास्त्री) | |||

|} | |||

==संरक्षण तथा परिरक्षण== | |||

[[चित्र:Archeological Survey of India-headquarterjpg.jpg|thumb|450px|भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, [[दिल्ली]]]] | |||

राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों के रखरखाव के लिए सम्पूर्ण देश को 24 मंडलों में विभाजित किया गया है। संगठन के पास मंडलों, संग्रहालयों, उत्खनन शाखाओं, प्रागैतिहासिक शाखा, पुरालेख शाखाओं, विज्ञान शाखा, उद्यान शाखा, भवन सर्वेक्षण परियोजना, मंदिर सर्वेक्षण परियोजनाओं तथा अन्तरजलीय पुरातत्व स्कन्ध के माध्यम से पुरातत्वीय अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित पुरातत्वविदों, संरक्षकों, पुरालेखविदों, वास्तुकारों तथा वैज्ञानिकों का कार्य दल है। यद्यपि आद्य ऐतिहासिक काल में संरचना के संरक्षण के प्रमाण मिलते हैं जैसा कि [[जूनागढ़]], [[गुजरात]] में साक्ष्य मिला है, यह उन संरचनाओं पर किए गए थे जो तत्कालीन समाज के लिए लाभकारी थे। फिर भी स्मारकों को उनके औचित्य के अनुरूप परिरक्षित करने की आवश्यकता को समझने का श्रेय मुख्यत: ब्रिटिशों को जाता है जो संयोग से पूर्व कालों से कम न था। कला विध्वंस को रोकने के लिए कानूनी जामा पहनाने के लिए आरम्भ में दो प्रयास किए गए थे। दो विधान बनाए गए नामत: बंगाल के रेगुलेशन ऑफ़ 1810 और मद्रास रेगुलेशन ऑफ़ 1817।<ref name="आधिकारिक वेबसाइट">{{cite web |url=http://www.asi.nic.in/asi_hn_aboutus.asp |title=परिचय - About us |accessmonthday=11 जनवरी |accessyear=2015 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=आधिकारिक वेबसाइट |language=हिन्दी }} </ref> | |||

==प्रकाशन== | |||

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरालेख और मुद्राशास्त्र के अलावा, आरंभ से उत्खनन में अनुसंधान, खोज, संरक्षण, मंदिरों और धर्म-निरपेक्ष भवनों के वास्तुकला सर्वेक्षण जैसे विषयों पर वार्षिक और विशेषांक दोनों की अनेक पुस्तकें प्रकाशित करता है। इसके अलावा, यह सर्वेक्षण केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों पर गाइड पुस्तकों, फोल्डर/विवरणिका, पोर्टफोलियो और चित्र-पोस्टकार्डों के रूप में लोकप्रिय साहित्य को प्रकाशित करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रकाशन [[कनिंघम|ए. कनिंघम]], प्रथम महानिदेशक द्वारा आरंभ किया गया, जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ 1862-63 से आगे अपने भ्रमण के सभी निष्कर्षों को गंभीरतापूर्वक दस्तावेज के रूप में तैयार किया। 1874 में, पुरालेख अवशेषों पर विस्तृत शोध वाली ''नई साम्राज्य श्रृंखला'' नामक एक नई श्रृंखला आरंभ की गई जो 1933 तक जारी रही। | |||

==पुरातत्व संस्थान== | |||

पुरातत्व विज्ञान, पुरालेखशास्त्र, मुद्राशास्त्र, संग्रहालय विज्ञान, संरक्षण, पुरातत्वीय कानून आदि के बहु विषयक क्षेत्र में उन्नत प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल ऑफ आर्कियोलोजी जिसकी स्थापना [[1959]] में की गई थी, का उन्नयन करके वर्ष 1985 में इंस्टीच्यूट ऑफ आर्कियोलोजी की स्थापना की गई। संस्थान में संचालित पुरातत्व विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा दो वर्षों की अवधि का है। इसे संस्थान के संकाय सदस्यों तथा अतिथि व्याख्यान के रूप में देश के प्रख्यात पुरातत्वविदों के द्वारा संचालित किया जाता है। | |||

==केंद्रीय पुरावशेष संग्रह== | |||

{{Main|केंद्रीय पुरावशेष संग्रह}} | |||

अन्वेषण पुरातत्व संबंधी अनुसंधान के लिए पूर्वापेक्षी है तथा इस प्रक्रिया से [[पुरावशेष|पुरावशेषों]], मृदभाण्ड तथा मानव के इतिहास के अन्य मूल्यवान अवशेषों की खोज की जाती है। [[भारत]] में अन्वेषण वर्ष 1784 में [[एशियाटिक सोसाइटी]] की स्थापना से प्रारम्भ हुए। वर्ष [[1861]] में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की स्थापना के पश्चात्, अन्वेषणों तथा उत्खननों में वृद्धि हुई। [[कनिंघम|एलेक्सजेंडर कनिंघम]] के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा तत्कालीन प्रान्तीय सरकारों दोनों ने गहन सर्वेक्षण किए। इससे असंख्य पुरावशेषों की खोज हुई। सर जान मार्शल ने संग्रह के उद्देश्य, इनके परिरक्षण तथा प्रलेखन के अलावा, इन पुरावशेषों को रखने के लिए वर्ष [[1906]] में कई स्थल संग्रहालयों का सृजन किया। इसका उद्देश्य छात्रों, विद्वानों की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में आम जनता को शिक्षित करना था।<ref name="आधिकारिक वेबसाइट"/> | |||

==केंद्रीय पुरातत्त्व पुस्तकालय== | |||

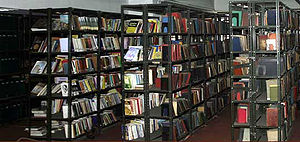

[[चित्र:Central-archeological-library.jpg|thumb|300px|[[केंद्रीय पुरातत्त्व पुस्तकालय]]]] | |||

{{Main|केंद्रीय पुरातत्त्व पुस्तकालय}} | |||

केन्द्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना [[1902]] में की गई थी। यह राष्ट्रीय अभिलेखागार सौंध, जनपथ, [[नई दिल्ली]] की दूसरी मंजिल पर स्थित है। इस पुस्तकालय में लगभग 1,00,000 पुस्तकों का संग्रह है जिसमें पुस्तकें तथा जर्नल्स शामिल हैं। इस पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर पुस्तकें तथा पत्रिकाएं हैं जैसे कि इतिहास, पुरातत्व, मानव विज्ञान, वास्तुकला, कला, पुरालेख तथा मुद्रा विज्ञान, भारतविद्या साहित्य, भूविज्ञान आदि। | |||

==राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन== | |||

[[भारत]] के पास प्रागैतिहासिक समय से निर्मित विरासत, पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों के रूप में असाधारण रूप से मूल्यवान, विस्तृत तथा विविध सांस्कृतिक विरासत हैं। बड़ी संख्या में स्मारक ही उत्साहवर्धक हैं तथा ये सांस्कृतिक विचार तथा विकास दोनों के प्रतीक हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की विरासत को संस्थापित करना इसके विद्यमान होने में शासित प्रक्रिया तथा किस तरह यह विरासत लोगों से संबंधित है, के अतीत के हमारे ज्ञान, समझ तथा शायद रुचि में कुछ मूलभूत कमी हुई है जो सांस्कृतिक रूपों में व्यक्त इसके आविर्भाव औद्योगिक वृद्धि के युग में तेज़ीसे बदल रही जीवन शैली में अपनी पारम्परिक महत्ता को खो रहे हैं।<ref name="आधिकारिक वेबसाइट"/> | |||

==अन्तर जलीय पुरातत्व== | |||

[[भारत]] के पास 7,516 कि.मी. लंबी तटरेखा, 1197 द्वीप समूह और 1,55,889 वर्ग कि.मी. समुद्री क्षेत्र और 2,013,410 वर्ग कि.मी. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। देश का विस्तृत जल क्षेत्र अंतर्जलीय सांस्कृतिक विरासत में धनी है। अंतर्जलीय पुरातत्व के महत्व का अनुभव [[छठी पंचवर्षीय योजना|VI पंचवर्षीय योजना]] में प्रारंभ किया गया। भारत में अंतर्जलीय पुरातत्व की शुरूआत [[1981]] में हुई। देश में तट से दूर अन्वेषण ने इस विषय को पर्याप्त लोकप्रिय बना दिया। [[2001]] ई. में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए. एस. आई.) में अंतर्जलीय पुरातत्वविज्ञान विंग (यू. ए. डब्ल्यू.) की स्थापना इस विषय के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अपनी स्थापना से यूएडब्ल्यू [[अरब सागर]] और [[बंगाल की खाड़ी]] में अंतर्जलीय पुरातात्विक अध्ययन में सक्रियता से जुड़ा हुआ है। यू. ए. डब्ल्यू. निम्नलिखित कार्यों में संलग्न है: · | |||

* अंतर्जलीय स्थलों और प्राचीन पोत अवशेषों का प्रलेखन। | |||

* व्यावसायिक पुरातत्वविदों, युवा अनुसंधानकर्ताओं और छात्रों को प्रशिक्षण। | |||

* विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने और जागरूकता पैदा करने हेतु संगोष्ठियों का आयोजन। | |||

* अंतर्जलीय संस्कृति विरासत की रक्षा। <ref name="आधिकारिक वेबसाइट"/> | |||

==गतिविधियाँ== | ==गतिविधियाँ== | ||

{{tocright}} | {{tocright}} | ||

| पंक्ति 12: | पंक्ति 140: | ||

#पुरातत्त्व विज्ञान में प्रशिक्षण | #पुरातत्त्व विज्ञान में प्रशिक्षण | ||

#तकनीकी रिपोर्ट और अनुसंधान कार्यों का प्रकाशन। | #तकनीकी रिपोर्ट और अनुसंधान कार्यों का प्रकाशन। | ||

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण कुल पाँच हज़ार से ज़्यादा स्मारकों और ढांचों की देखरेख कर रहा है। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण अपने 21 मंडलों और 3 मिनी मंडलों के माध्यम से अपने संरक्षण वाले स्मारकों का बचाव और संरक्षण करता अपने 21 मंडलों और 3 मिनी मंडलों के जरिए अपने संरक्षण वाले स्मारकों का बचाव और संरक्षण करता है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व स्थल व विशेष अधिनियम, [[1958]] के अंतर्गत भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने देश में लगभग 3656 स्मारकों व स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है, जिनमें 21 सम्पत्तियाँ यूनेस्को की [[विश्व धरोहर स्थल]] में शामिल हैं। 144 वर्ष पहले हुई अपनी स्थापना के बाद से भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण बहुत विशाल संगठन का आकार ले चुका है और पूरे [[भारत]] में इसके कार्यालयों, शाखाओं और मंडलों का जाल फैला है। [[गुजरात]] का पावगढ़ पार्क, [[मुम्बई]] का [[छत्रपति शिवाजी टर्मिनस]], जो पहले विक्टोरिया टर्मिनल था, रेलवे स्टेशन और गंगाकोंडाचोलापुरम का बृहदेश्वर तथा दारासुरम का ऐरावतेश्वरैया मंदिर, जो [[तंजावूर]] के बृहदेश्वर मंदिर परिसर का विकास है और महान् चोला मंदिरों के नाम से विख्यात है। [[यूनेस्को]] द्वारा 2004 में [[विश्व धरोहर स्थल|विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची]] में शामिल किए गये हैं। यूनेस्को की सूची में सम्मिलित कराने के लिए विश्व धरोहर केंद्र के पास निम्नस्थलों के विवरण भेजे गये हैं - | |||

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण अपने 21 मंडलों और 3 मिनी मंडलों के माध्यम से अपने संरक्षण वाले स्मारकों का बचाव और संरक्षण करता अपने 21 मंडलों और 3 मिनी मंडलों के जरिए अपने संरक्षण वाले स्मारकों का बचाव और संरक्षण करता है। | * [[पंजाब]] में [[अमृतसर]] का [[स्वर्ण मंदिर|हरमिंदर साहब]], स्वर्ण मंदिर | ||

* [[असम]] में [[ब्रह्मपुत्र नदी]] की मध्य धारा में स्थित माजुली द्वीप समूह | |||

प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व स्थल व विशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने देश में लगभग 3656 स्मारकों व स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है, जिनमें 21 सम्पत्तियाँ यूनेस्को की [[विश्व धरोहर स्थल]] में शामिल हैं। 144 वर्ष पहले हुई अपनी स्थापना के बाद से भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण बहुत विशाल संगठन का आकार ले चुका है और पूरे [[भारत]] में इसके कार्यालयों, शाखाओं और मंडलों का जाल फैला है। | * [[उत्तराखंड]] में [[नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान]] का विस्तार, '[[फूलों की घाटी]]' | ||

* [[दिल्ली]] का [[लाल क़िला]] | |||

[[गुजरात]] का पावगढ़ पार्क, [[मुम्बई]] का [[छत्रपति शिवाजी टर्मिनस]], जो पहले विक्टोरिया टर्मिनल था, रेलवे स्टेशन और गंगाकोंडाचोलापुरम का बृहदेश्वर तथा दारासुरम का ऐरावतेश्वरैया मंदिर, जो तंजावूर के बृहदेश्वर मंदिर परिसर का विकास है और | ==विज्ञान शाखा== | ||

सर्वेक्षण की विज्ञान शाखा का मुख्यालय [[देहरादून]] में है और इसकी क्षेत्रीय प्रयोग्शालाएँ देश भर में हैं। यहा शाखा स्मारकों, प्राचीन सामग्रियों, पांडुलिपियों, पेंटिंग्स आदि के रासायनिक संरक्षण का दायित्व संभालती है। देहरादून स्थित विज्ञान शाखा की प्रयोगशालाओं ने निम्न वैज्ञानिक परियोजनाएँ हाथ में ली हैं- | सर्वेक्षण की विज्ञान शाखा का मुख्यालय [[देहरादून]] में है और इसकी क्षेत्रीय प्रयोग्शालाएँ देश भर में हैं। यहा शाखा स्मारकों, प्राचीन सामग्रियों, पांडुलिपियों, पेंटिंग्स आदि के रासायनिक संरक्षण का दायित्व संभालती है। देहरादून स्थित विज्ञान शाखा की प्रयोगशालाओं ने निम्न वैज्ञानिक परियोजनाएँ हाथ में ली हैं- | ||

*पत्थर, टेराकोटा और ईंट से बने ढांचों पर संरक्षणात्मक कोटिंग करने और उन्हें मज़बूत बनाने के लिए नयी सामग्री की खोज | *पत्थर, [[टेराकोटा]] और ईंट से बने ढांचों पर संरक्षणात्मक कोटिंग करने और उन्हें मज़बूत बनाने के लिए नयी सामग्री की खोज | ||

*प्राचीन चूना पलस्तर के संरक्षण के विषय में वैज्ञानिक अध्ययन | *प्राचीन चूना पलस्तर के संरक्षण के विषय में वैज्ञानिक अध्ययन | ||

*त्वरित सख़्त होने वाले पलस्तर सीमेंट के विभिन्न अनुपातों में उसकी भौतिक विशेषताओं का आकलन। | *त्वरित सख़्त होने वाले पलस्तर सीमेंट के विभिन्न अनुपातों में उसकी भौतिक विशेषताओं का आकलन। | ||

;बागवानी शाखा | ;विज्ञान शाखा के मुख्य कार्य | ||

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की बागवानी शाखा देश के विभिन्न भागों में स्थित केंद्र सरकार के संरक्षण वाले क़रीब 287 स्मारकों, स्थलों में बागीचों और उद्यानों की देखभाल करती हैं। यहा शाखा [[दिल्ली]], [[आगरा]], [[ | * 8वें विश्व विरासत स्मारकों सहित लगभग 5000 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का रासायनिक उपचार एवं परिरक्षण करना। | ||

* संग्रहालय प्रदर्शों और उत्खनित वस्तुओं का रासायनिक उपचार एवं परिरक्षण हमारी निर्मित सांस्कृतिक विरासत तथा भौतिक विरासत में हो रही विकृति के कारणों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न भवनों की सामग्रियों की सामग्री विरासत पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी अध्ययन और अनुसंधान करना जिससे उनके परिरक्षण की स्थिति में सुधार लाने के लिए उपयुक्त संरक्षण उपाय किए जा सकें। | |||

* विदेशों में स्थित स्मारकों और विरासत स्थलों का रासायनिक संरक्षण। | |||

* राज्य संरक्षित स्मारकों और ट्रस्टियों के नियंत्रण वाली सांस्कृतिक विरासत को डिपॉजिट कार्य के रूप में तकनीकी सहायता देना। | |||

* पुरातत्व संस्थान नई दिल्ली से पुरातत्व में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्रों को रासायनिक संरक्षण पर प्रशिक्षण दिलाना। | |||

====बागवानी शाखा==== | |||

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की बागवानी शाखा देश के विभिन्न भागों में स्थित केंद्र सरकार के संरक्षण वाले क़रीब 287 स्मारकों, स्थलों में बागीचों और उद्यानों की देखभाल करती हैं। यहा शाखा [[दिल्ली]], [[आगरा]], [[श्रीरंगपट्टनम]] और [[भुवनेश्वर]] में आधार नर्सरियाँ विकसित करके इन बगीचों, उद्यानों के लिए मौसमानुसार पौधे उपलब्ध कराती है। | |||

====पुरालेख शास्त्र शाखा==== | |||

मैसूर स्थित पुरालेख शास्त्र [[संस्कृत]] और द्रविड भाषाओं में शोध कार्य करती है, जबकि [[नागपुर]] स्थित शाखा [[अरबी भाषा|अरबी]] और [[फ़ारसी भाषा|फ़ारसी]] में शोध कार्य करती है। | मैसूर स्थित पुरालेख शास्त्र [[संस्कृत]] और द्रविड भाषाओं में शोध कार्य करती है, जबकि [[नागपुर]] स्थित शाखा [[अरबी भाषा|अरबी]] और [[फ़ारसी भाषा|फ़ारसी]] में शोध कार्य करती है। | ||

====सफल उत्खनन==== | |||

इसकी सर्वप्रमुख सफलताओं में विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक [[सिन्धु घाटी की सभ्यता]] के स्थलों के उत्खनन का कार्य सर्वाधिक महत्व्पूर्ण है। | इसकी सर्वप्रमुख सफलताओं में विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक [[सिन्धु घाटी की सभ्यता]] के स्थलों के उत्खनन का कार्य सर्वाधिक महत्व्पूर्ण है। | ||

==विदेशों में अभियान== | |||

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने [[विदेश मंत्रालय]] के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत [[कंबोडिया]] में 'ता प्रोह्म' के संरक्षण की परियोजना शुरू की है, जिसके लिए 19 करोड़ 51 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह संरक्षण परियोजना [[भारत]] के [[प्रधानमंत्री]] द्वारा [[अप्रैल]] और [[नवंबर]] में कंबोडिया यात्रा के समय 'प्रसात ता प्रोहम' के संरक्षण के विषय में वहां की सरकार के अनुरोध पर दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के लिए शुरू की गयी है। यहा संरक्षण परियोजना दस वर्ष की है और इसे पाँच चरणों में पूरा किया जाएगा। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने यह परियोजना [[जनवरी]] [[2004]] में शुरू कर दी थी, परंतु इसे [[कंबोडिया]] में [[फ़रवरी]] 2004 में विधिवत प्रारम्भ किया गया। | |||

{{लेख प्रगति|आधार= |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक2 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | |||

{{लेख प्रगति|आधार= | |||

==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||

<references/> | <references/> | ||

==बाहरी कड़ियाँ== | ==बाहरी कड़ियाँ== | ||

*[http://asi.nic.in/asi_hn_aboutus.asp भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण] | *[http://asi.nic.in/asi_hn_aboutus.asp भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण] | ||

*[http://www.worldheritagesite.org/alltentative.html वर्ड हैरिटेज] | *[http://www.worldheritagesite.org/alltentative.html वर्ड हैरिटेज] | ||

==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||

{{भारत के संस्थान}} | {{भारत के संस्थान}} | ||

[[Category:भारत सरकार के संस्थान]] | [[Category:भारत सरकार के संस्थान]] | ||

[[Category: | [[Category:गणराज्य संरचना कोश]] | ||

__INDEX__ | __INDEX__ | ||

__NOTOC__ | |||

08:19, 10 फ़रवरी 2021 के समय का अवतरण

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण

| |

| अन्य नाम | भा.पु.स. अथवा ए.एस.आई. |

| उद्देश्य | राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना |

| स्थापना | 1784 ई. |

| मुख्यालय | जनपथ, नई दिल्ली पिन- 110011 |

| संबंधित लेख | केंद्रीय पुरावशेष संग्रह, केंद्रीय पुरातत्त्व पुस्तकालय |

| वर्तमान महानिदेशक | डॉ. राकेश तिवारी |

| अन्य जानकारी | यह विभाग पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संस्कृति विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। इस विभाग के प्रमुख 'महानिदेशक' होते हैं। |

| बाहरी कड़ियाँ | आधिकारिक वेबसाइट |

| अद्यतन | 19:23, 11 जनवरी 2015 (IST)

|

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (अंग्रेज़ी:Archaeological Survey of India, संक्षिप्त नाम: भा. पु. स. अथवा ए.एस.आई.) भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अन्तर्गत एक सरकारी एजेंसी है, जो कि पुरातत्व अध्ययन और सांस्कृतिक स्मारकों के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। इसके अतिरिक्त, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है। यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को भी विनियमित करता है।

स्थापना

स्थापित भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण भारत में पुरातात्विक अनुसंधान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह न सिर्फ अनुसंधान, बल्कि प्राचीन स्मारकों के संरक्षण एवं सुरक्षा की भी व्यवस्था करने की ज़िम्मेदारी निभाती है। यह प्रागैतिहासिक, आद्य-ऐतिहासिक तथा अन्य प्राचीन स्थलों के समस्यायुक्त अनुसन्धान एवं बडे पैमाने पर उनके उत्खनन के कार्यों को सम्पन्न करवाती है। इसके साथ ही यह संस्था वास्तुकला सर्वेक्षण, स्मारकों के आस-पास की भूमि को ठीक करना, मूर्तियों, स्मारकों तथा संग्रहालय वस्तुओं का रासायनिक रख-रखाव, शिलालेखों से सम्बद्ध पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के प्रकाशन आदि का कार्य में भी संलग्न है। यह विभाग पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संस्कृति विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। इस विभाग के प्रमुख 'महानिदेशक' होते हैं।

महानिदेशक

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के महानिदेशक एवं उनके कार्यकाल की निम्नवत है-

| क्रमांक | कार्यकाल | महानिदेशक का नाम |

|---|---|---|

| 1. | 1871 - 1885 | अलेक्ज़ैंडर कनिंघम |

| 2. | 1886 - 1889 | जेम्स बर्गस |

| 3 . | 1902 - 1928 | जॉन मार्शल (पुरातत्वशास्त्री) |

| 4. | 1928 - 1931 | हैरोल्ड हर्ग्रीव्स |

| 5. | 1931 - 1935 | राय बहादुर दया राम साहनी |

| 6. | 1935 - 1937 | जे. एफ. ब्लॅकिस्टन |

| 7. | 1937 - 1944 | राय बहादुर के. एन. दीक्षित |

| 8. | 1944 - 1948 | सर मॉर्टिमर व्हीलर |

| 9. | 1948 - 1950 | एन. पी. चक्रवर्ती |

| 10. | 1950 - 1953 | माधव स्वरूप वत्स |

| 11. | 1953 - 1968 | ए. घोष |

| 12. | 1968 - 1972 | बी.बी.लाल |

| 13. | 1972 - ? | देशपांडे (पुरातत्वशास्त्री) |

| 14. | 1997 - 2000 | अजीत शंकर |

| 15. | - | बी. के. थापर (पुरातत्वशास्त्री) |

| 16. | - | सी. बाबू राजीव |

| 17. | 2009 - 2010 | के. एन. श्रीवास्तव (आई.ए.एस.) |

| 18. | 2013 | प्रवीण श्रीवास्तव |

| 19. | 2014 - अब तक | डॉ. राकेश तिवारी (पुरातत्वशास्त्री) |

संरक्षण तथा परिरक्षण

राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों के रखरखाव के लिए सम्पूर्ण देश को 24 मंडलों में विभाजित किया गया है। संगठन के पास मंडलों, संग्रहालयों, उत्खनन शाखाओं, प्रागैतिहासिक शाखा, पुरालेख शाखाओं, विज्ञान शाखा, उद्यान शाखा, भवन सर्वेक्षण परियोजना, मंदिर सर्वेक्षण परियोजनाओं तथा अन्तरजलीय पुरातत्व स्कन्ध के माध्यम से पुरातत्वीय अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित पुरातत्वविदों, संरक्षकों, पुरालेखविदों, वास्तुकारों तथा वैज्ञानिकों का कार्य दल है। यद्यपि आद्य ऐतिहासिक काल में संरचना के संरक्षण के प्रमाण मिलते हैं जैसा कि जूनागढ़, गुजरात में साक्ष्य मिला है, यह उन संरचनाओं पर किए गए थे जो तत्कालीन समाज के लिए लाभकारी थे। फिर भी स्मारकों को उनके औचित्य के अनुरूप परिरक्षित करने की आवश्यकता को समझने का श्रेय मुख्यत: ब्रिटिशों को जाता है जो संयोग से पूर्व कालों से कम न था। कला विध्वंस को रोकने के लिए कानूनी जामा पहनाने के लिए आरम्भ में दो प्रयास किए गए थे। दो विधान बनाए गए नामत: बंगाल के रेगुलेशन ऑफ़ 1810 और मद्रास रेगुलेशन ऑफ़ 1817।[1]

प्रकाशन

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरालेख और मुद्राशास्त्र के अलावा, आरंभ से उत्खनन में अनुसंधान, खोज, संरक्षण, मंदिरों और धर्म-निरपेक्ष भवनों के वास्तुकला सर्वेक्षण जैसे विषयों पर वार्षिक और विशेषांक दोनों की अनेक पुस्तकें प्रकाशित करता है। इसके अलावा, यह सर्वेक्षण केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों पर गाइड पुस्तकों, फोल्डर/विवरणिका, पोर्टफोलियो और चित्र-पोस्टकार्डों के रूप में लोकप्रिय साहित्य को प्रकाशित करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रकाशन ए. कनिंघम, प्रथम महानिदेशक द्वारा आरंभ किया गया, जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ 1862-63 से आगे अपने भ्रमण के सभी निष्कर्षों को गंभीरतापूर्वक दस्तावेज के रूप में तैयार किया। 1874 में, पुरालेख अवशेषों पर विस्तृत शोध वाली नई साम्राज्य श्रृंखला नामक एक नई श्रृंखला आरंभ की गई जो 1933 तक जारी रही।

पुरातत्व संस्थान

पुरातत्व विज्ञान, पुरालेखशास्त्र, मुद्राशास्त्र, संग्रहालय विज्ञान, संरक्षण, पुरातत्वीय कानून आदि के बहु विषयक क्षेत्र में उन्नत प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल ऑफ आर्कियोलोजी जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी, का उन्नयन करके वर्ष 1985 में इंस्टीच्यूट ऑफ आर्कियोलोजी की स्थापना की गई। संस्थान में संचालित पुरातत्व विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा दो वर्षों की अवधि का है। इसे संस्थान के संकाय सदस्यों तथा अतिथि व्याख्यान के रूप में देश के प्रख्यात पुरातत्वविदों के द्वारा संचालित किया जाता है।

केंद्रीय पुरावशेष संग्रह

अन्वेषण पुरातत्व संबंधी अनुसंधान के लिए पूर्वापेक्षी है तथा इस प्रक्रिया से पुरावशेषों, मृदभाण्ड तथा मानव के इतिहास के अन्य मूल्यवान अवशेषों की खोज की जाती है। भारत में अन्वेषण वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से प्रारम्भ हुए। वर्ष 1861 में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की स्थापना के पश्चात्, अन्वेषणों तथा उत्खननों में वृद्धि हुई। एलेक्सजेंडर कनिंघम के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा तत्कालीन प्रान्तीय सरकारों दोनों ने गहन सर्वेक्षण किए। इससे असंख्य पुरावशेषों की खोज हुई। सर जान मार्शल ने संग्रह के उद्देश्य, इनके परिरक्षण तथा प्रलेखन के अलावा, इन पुरावशेषों को रखने के लिए वर्ष 1906 में कई स्थल संग्रहालयों का सृजन किया। इसका उद्देश्य छात्रों, विद्वानों की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में आम जनता को शिक्षित करना था।[1]

केंद्रीय पुरातत्त्व पुस्तकालय

केन्द्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना 1902 में की गई थी। यह राष्ट्रीय अभिलेखागार सौंध, जनपथ, नई दिल्ली की दूसरी मंजिल पर स्थित है। इस पुस्तकालय में लगभग 1,00,000 पुस्तकों का संग्रह है जिसमें पुस्तकें तथा जर्नल्स शामिल हैं। इस पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर पुस्तकें तथा पत्रिकाएं हैं जैसे कि इतिहास, पुरातत्व, मानव विज्ञान, वास्तुकला, कला, पुरालेख तथा मुद्रा विज्ञान, भारतविद्या साहित्य, भूविज्ञान आदि।

राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन

भारत के पास प्रागैतिहासिक समय से निर्मित विरासत, पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों के रूप में असाधारण रूप से मूल्यवान, विस्तृत तथा विविध सांस्कृतिक विरासत हैं। बड़ी संख्या में स्मारक ही उत्साहवर्धक हैं तथा ये सांस्कृतिक विचार तथा विकास दोनों के प्रतीक हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की विरासत को संस्थापित करना इसके विद्यमान होने में शासित प्रक्रिया तथा किस तरह यह विरासत लोगों से संबंधित है, के अतीत के हमारे ज्ञान, समझ तथा शायद रुचि में कुछ मूलभूत कमी हुई है जो सांस्कृतिक रूपों में व्यक्त इसके आविर्भाव औद्योगिक वृद्धि के युग में तेज़ीसे बदल रही जीवन शैली में अपनी पारम्परिक महत्ता को खो रहे हैं।[1]

अन्तर जलीय पुरातत्व

भारत के पास 7,516 कि.मी. लंबी तटरेखा, 1197 द्वीप समूह और 1,55,889 वर्ग कि.मी. समुद्री क्षेत्र और 2,013,410 वर्ग कि.मी. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। देश का विस्तृत जल क्षेत्र अंतर्जलीय सांस्कृतिक विरासत में धनी है। अंतर्जलीय पुरातत्व के महत्व का अनुभव VI पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। भारत में अंतर्जलीय पुरातत्व की शुरूआत 1981 में हुई। देश में तट से दूर अन्वेषण ने इस विषय को पर्याप्त लोकप्रिय बना दिया। 2001 ई. में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए. एस. आई.) में अंतर्जलीय पुरातत्वविज्ञान विंग (यू. ए. डब्ल्यू.) की स्थापना इस विषय के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अपनी स्थापना से यूएडब्ल्यू अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अंतर्जलीय पुरातात्विक अध्ययन में सक्रियता से जुड़ा हुआ है। यू. ए. डब्ल्यू. निम्नलिखित कार्यों में संलग्न है: ·

- अंतर्जलीय स्थलों और प्राचीन पोत अवशेषों का प्रलेखन।

- व्यावसायिक पुरातत्वविदों, युवा अनुसंधानकर्ताओं और छात्रों को प्रशिक्षण।

- विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने और जागरूकता पैदा करने हेतु संगोष्ठियों का आयोजन।

- अंतर्जलीय संस्कृति विरासत की रक्षा। [1]

गतिविधियाँ

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं -

- पुरातात्विक अवशेषों तथा उत्खनन कार्यो कार्यो का सर्वेक्षण

- केंद्र सरकार के सुरक्षा वाले स्मारकों, स्थलों और अवशेषों का रख्रखाव और परिरक्षण

- स्मारकों और भग्नावेषों का रासायनिक बचाव

- स्मारकों का पुरातात्विक सर्वेक्षण

- शिलालेख संबंधी अनुसंधान का विकास और मुद्राशास्त्र का अध्ययन

- स्थल संग्रहालयों की स्थापना और पुनर्गठन

- विदेशों में अभियान

- पुरातत्त्व विज्ञान में प्रशिक्षण

- तकनीकी रिपोर्ट और अनुसंधान कार्यों का प्रकाशन।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण कुल पाँच हज़ार से ज़्यादा स्मारकों और ढांचों की देखरेख कर रहा है। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण अपने 21 मंडलों और 3 मिनी मंडलों के माध्यम से अपने संरक्षण वाले स्मारकों का बचाव और संरक्षण करता अपने 21 मंडलों और 3 मिनी मंडलों के जरिए अपने संरक्षण वाले स्मारकों का बचाव और संरक्षण करता है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व स्थल व विशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने देश में लगभग 3656 स्मारकों व स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है, जिनमें 21 सम्पत्तियाँ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। 144 वर्ष पहले हुई अपनी स्थापना के बाद से भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण बहुत विशाल संगठन का आकार ले चुका है और पूरे भारत में इसके कार्यालयों, शाखाओं और मंडलों का जाल फैला है। गुजरात का पावगढ़ पार्क, मुम्बई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो पहले विक्टोरिया टर्मिनल था, रेलवे स्टेशन और गंगाकोंडाचोलापुरम का बृहदेश्वर तथा दारासुरम का ऐरावतेश्वरैया मंदिर, जो तंजावूर के बृहदेश्वर मंदिर परिसर का विकास है और महान् चोला मंदिरों के नाम से विख्यात है। यूनेस्को द्वारा 2004 में विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किए गये हैं। यूनेस्को की सूची में सम्मिलित कराने के लिए विश्व धरोहर केंद्र के पास निम्नस्थलों के विवरण भेजे गये हैं -

- पंजाब में अमृतसर का हरमिंदर साहब, स्वर्ण मंदिर

- असम में ब्रह्मपुत्र नदी की मध्य धारा में स्थित माजुली द्वीप समूह

- उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार, 'फूलों की घाटी'

- दिल्ली का लाल क़िला

विज्ञान शाखा

सर्वेक्षण की विज्ञान शाखा का मुख्यालय देहरादून में है और इसकी क्षेत्रीय प्रयोग्शालाएँ देश भर में हैं। यहा शाखा स्मारकों, प्राचीन सामग्रियों, पांडुलिपियों, पेंटिंग्स आदि के रासायनिक संरक्षण का दायित्व संभालती है। देहरादून स्थित विज्ञान शाखा की प्रयोगशालाओं ने निम्न वैज्ञानिक परियोजनाएँ हाथ में ली हैं-

- पत्थर, टेराकोटा और ईंट से बने ढांचों पर संरक्षणात्मक कोटिंग करने और उन्हें मज़बूत बनाने के लिए नयी सामग्री की खोज

- प्राचीन चूना पलस्तर के संरक्षण के विषय में वैज्ञानिक अध्ययन

- त्वरित सख़्त होने वाले पलस्तर सीमेंट के विभिन्न अनुपातों में उसकी भौतिक विशेषताओं का आकलन।

- विज्ञान शाखा के मुख्य कार्य

- 8वें विश्व विरासत स्मारकों सहित लगभग 5000 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का रासायनिक उपचार एवं परिरक्षण करना।

- संग्रहालय प्रदर्शों और उत्खनित वस्तुओं का रासायनिक उपचार एवं परिरक्षण हमारी निर्मित सांस्कृतिक विरासत तथा भौतिक विरासत में हो रही विकृति के कारणों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न भवनों की सामग्रियों की सामग्री विरासत पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी अध्ययन और अनुसंधान करना जिससे उनके परिरक्षण की स्थिति में सुधार लाने के लिए उपयुक्त संरक्षण उपाय किए जा सकें।

- विदेशों में स्थित स्मारकों और विरासत स्थलों का रासायनिक संरक्षण।

- राज्य संरक्षित स्मारकों और ट्रस्टियों के नियंत्रण वाली सांस्कृतिक विरासत को डिपॉजिट कार्य के रूप में तकनीकी सहायता देना।

- पुरातत्व संस्थान नई दिल्ली से पुरातत्व में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्रों को रासायनिक संरक्षण पर प्रशिक्षण दिलाना।

बागवानी शाखा

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की बागवानी शाखा देश के विभिन्न भागों में स्थित केंद्र सरकार के संरक्षण वाले क़रीब 287 स्मारकों, स्थलों में बागीचों और उद्यानों की देखभाल करती हैं। यहा शाखा दिल्ली, आगरा, श्रीरंगपट्टनम और भुवनेश्वर में आधार नर्सरियाँ विकसित करके इन बगीचों, उद्यानों के लिए मौसमानुसार पौधे उपलब्ध कराती है।

पुरालेख शास्त्र शाखा

मैसूर स्थित पुरालेख शास्त्र संस्कृत और द्रविड भाषाओं में शोध कार्य करती है, जबकि नागपुर स्थित शाखा अरबी और फ़ारसी में शोध कार्य करती है।

सफल उत्खनन

इसकी सर्वप्रमुख सफलताओं में विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिन्धु घाटी की सभ्यता के स्थलों के उत्खनन का कार्य सर्वाधिक महत्व्पूर्ण है।

विदेशों में अभियान

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने विदेश मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत कंबोडिया में 'ता प्रोह्म' के संरक्षण की परियोजना शुरू की है, जिसके लिए 19 करोड़ 51 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह संरक्षण परियोजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल और नवंबर में कंबोडिया यात्रा के समय 'प्रसात ता प्रोहम' के संरक्षण के विषय में वहां की सरकार के अनुरोध पर दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के लिए शुरू की गयी है। यहा संरक्षण परियोजना दस वर्ष की है और इसे पाँच चरणों में पूरा किया जाएगा। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने यह परियोजना जनवरी 2004 में शुरू कर दी थी, परंतु इसे कंबोडिया में फ़रवरी 2004 में विधिवत प्रारम्भ किया गया।

|

|

|

|

|

|

टीका टिप्पणी और संदर्भ

- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 परिचय - About us (हिन्दी) आधिकारिक वेबसाइट। अभिगमन तिथि: 11 जनवरी, 2015।

बाहरी कड़ियाँ

संबंधित लेख