"अशोक": अवतरणों में अंतर

गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |

गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |

||

| पंक्ति 2: | पंक्ति 2: | ||

|चित्र=Ashokthegreat1.jpg | |चित्र=Ashokthegreat1.jpg | ||

|चित्र का नाम=अशोक | |चित्र का नाम=अशोक | ||

|पूरा नाम=राजा<ref name="राजा">यह ध्यान देने योग्य बात है कि यद्यपि अशोक सर्वोच्च शासक था पर वह अपने को सिर्फ 'राजा' शब्द से निर्दिष्ट करता है। 'महाराजा' और 'राजाधिराज' जैसी भारी-भरकम या | |पूरा नाम=राजा<ref name="राजा">यह ध्यान देने योग्य बात है कि यद्यपि अशोक सर्वोच्च शासक था पर वह अपने को सिर्फ 'राजा' शब्द से निर्दिष्ट करता है। 'महाराजा' और 'राजाधिराज' जैसी भारी-भरकम या आडम्बर-पूर्ण उपाधियाँ, जो अलग-अलग या मिलाकर प्रयुक्त की जाती हैं, अशोक के समय में प्रचलित नहीं हुई थीं। 'अशोक' | लेखक: डी.आर. भंडारकर | प्रकाशक: एस. चन्द एन्ड कम्पनी | पृष्ठ संख्या:6</ref> प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय अशोक मौर्य | ||

|अन्य नाम='देवानाम्प्रिय' एवं 'प्रियदर्शी'<ref>'अशोक' | लेखक: डी.आर. भंडारकर | प्रकाशक: एस. चन्द एन्ड कम्पनी | पृष्ठ संख्या:5</ref> | |अन्य नाम='देवानाम्प्रिय' एवं 'प्रियदर्शी'<ref>'अशोक' | लेखक: डी.आर. भंडारकर | प्रकाशक: एस. चन्द एन्ड कम्पनी | पृष्ठ संख्या:5</ref> | ||

|जन्म=304 ईसा पूर्व (संभावित) | |जन्म=304 ईसा पूर्व (संभावित) | ||

| पंक्ति 37: | पंक्ति 37: | ||

}} | }} | ||

'''अशोक''' अथवा 'असोक' (काल ईसा | '''अशोक''' अथवा 'असोक' (काल ईसा पूर्व 269 - 232) प्राचीन [[भारत]] में [[मौर्य राजवंश]] का राजा था। अशोक का '''देवानाम्प्रिय''' एवं '''प्रियदर्शी''' आदि नामों से भी उल्लेख किया जाता है। उसके समय [[मौर्य साम्राज्य|मौर्य राज्य]] उत्तर में [[हिन्दुकुश]] की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में [[गोदावरी नदी]] के दक्षिण तथा [[मैसूर]], [[कर्नाटक]] तक तथा पूर्व में [[अखण्डित बंगाल|बंगाल]] से पश्चिम में [[अफ़ग़ानिस्तान]] तक पहुँच गया था। '''यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था।''' सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य के बेहतर कुशल प्रशासन तथा [[बौद्ध धर्म]] के प्रचार के लिए जाना जाता है। जीवन के उत्तरार्ध में अशोक [[गौतम बुद्ध]] का भक्त हो गया और उन्हीं<ref> महात्मा बुद्ध</ref> की स्मृति में उसने एक स्तम्भ खड़ा कर दिया जो आज भी [[नेपाल]] में उनके जन्मस्थल - [[लुम्बिनी]] में 'मायादेवी मन्दिर' के पास [[अशोक स्तम्भ]] के रूप में देखा जा सकता है। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा [[श्रीलंका]], [[अफ़ग़ानिस्तान]], [[एशिया|पश्चिम एशिया]], [[मिस्र]] तथा [[यूनान]] में भी करवाया। [[अशोक के अभिलेख|अशोक के अभिलेखों]] में प्रजा के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की गई है। | ||

== | ==जीवन परिचय== | ||

====जन्म==== | |||

अशोक प्राचीन [[भारत]] के मौर्य सम्राट [[बिंदुसार]] का पुत्र था। जिसका जन्म लगभग 304 ई. पूर्व में माना जाता है। [[लंका]] की परम्परा में <ref>जिसका आख्यान 'दीपवंश' और 'महावंश' में हुआ है</ref> बिंदुसार की सोलह पटरानियों और 101 [[पुत्र|पुत्रों]] का उल्लेख है। पुत्रों में केवल तीन के नामोल्लेख हैं, वे हैं - [[सुसीम]] <ref>उत्तरी परम्पराओं का [[सुसीम]]</ref> जो सबसे बड़ा था, अशोक और तिष्य। तिष्य अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था।<ref>{{cite book | last =मुखर्जी| first =राधाकुमुद| title =अशोक| edition = | publisher =मोतीलाल बनारसीदास| location =नई दिल्ली| language =हिंदी| pages =2 | chapter =}}</ref>भाइयों के साथ गृह-युद्ध के बाद 272 ई. पूर्व अशोक को राजगद्दी मिली और 232 ई. पूर्व तक उसने शासन किया। | अशोक प्राचीन [[भारत]] के मौर्य सम्राट [[बिंदुसार]] का पुत्र था। जिसका जन्म लगभग 304 ई. पूर्व में माना जाता है। [[लंका]] की परम्परा में <ref>जिसका आख्यान 'दीपवंश' और 'महावंश' में हुआ है</ref> बिंदुसार की सोलह पटरानियों और 101 [[पुत्र|पुत्रों]] का उल्लेख है। पुत्रों में केवल तीन के नामोल्लेख हैं, वे हैं - [[सुसीम]] <ref>उत्तरी परम्पराओं का [[सुसीम]]</ref> जो सबसे बड़ा था, अशोक और तिष्य। तिष्य अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था।<ref>{{cite book | last =मुखर्जी| first =राधाकुमुद| title =अशोक| edition = | publisher =मोतीलाल बनारसीदास| location =नई दिल्ली| language =हिंदी| pages =2 | chapter =}}</ref>भाइयों के साथ गृह-युद्ध के बाद 272 ई. पूर्व अशोक को राजगद्दी मिली और 232 ई. पूर्व तक उसने शासन किया। | ||

{{seealso|अशोक का परिवार|बिंदुसार|चंद्रगुप्त मौर्य}} | |||

====सम्राट अशोक==== | |||

आरंभ में अशोक भी अपने पितामह [[चंद्रगुप्त मौर्य]] और पिता [[बिंदुसार]] की भाँति युद्ध के द्वारा साम्राज्य विस्तार करता गया। [[कश्मीर]], [[कलिंग]] तथा कुछ अन्य प्रदेशों को जीतकर उसने संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसकी सीमाएं पश्चिम में [[ईरान]] तक फैली हुई थीं। परंतु [[कलिंग]] युद्ध में जो जनहानि हुई उसका अशोक के हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह हिंसक युद्धों की नीति छोड़कर धर्म विजय की ओर अग्रसर हुआ। अशोक की प्रसिद्धि इतिहास में उसके साम्राज्य विस्तार के कारण ही नहीं है वरन धार्मिक भावना और मानवतावाद के प्रचारक के रूप में भी है। | आरंभ में अशोक भी अपने पितामह [[चंद्रगुप्त मौर्य]] और पिता [[बिंदुसार]] की भाँति युद्ध के द्वारा साम्राज्य विस्तार करता गया। [[कश्मीर]], [[कलिंग]] तथा कुछ अन्य प्रदेशों को जीतकर उसने संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसकी सीमाएं पश्चिम में [[ईरान]] तक फैली हुई थीं। परंतु [[कलिंग]] युद्ध में जो जनहानि हुई उसका अशोक के हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह हिंसक युद्धों की नीति छोड़कर धर्म विजय की ओर अग्रसर हुआ। अशोक की प्रसिद्धि इतिहास में उसके साम्राज्य विस्तार के कारण ही नहीं है वरन धार्मिक भावना और मानवतावाद के प्रचारक के रूप में भी है। | ||

'''बिन्दुसार की मृत्यु के बाद अशोक सम्राट बना।''' अशोक के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में प्रमुख साधन अशोक के [[अशोक के शिलालेख|शिलालेख]] तथा [[अशोक स्तंभ|स्तंभों]] पर उत्कीर्ण अभिलेख हैं। किन्तु ये अभिलेख अशोक के प्रारम्भिक जीवन पर कोई प्रकाश नहीं डालते। इनके लिए हमें [[संस्कृत]] तथा [[पालि भाषा|पालि]] में लिखे हुए [[बौद्ध]] ग्रंथों पर निर्भर रहना पड़ता है। '''परम्परानुसार अशोक ने अपने भाइयों का हनन करके सिंहासन प्राप्त किया था।''' | '''बिन्दुसार की मृत्यु के बाद अशोक सम्राट बना।''' अशोक के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में प्रमुख साधन अशोक के [[अशोक के शिलालेख|शिलालेख]] तथा [[अशोक स्तंभ|स्तंभों]] पर उत्कीर्ण [[अभिलेख]] हैं। किन्तु ये अभिलेख अशोक के प्रारम्भिक जीवन पर कोई प्रकाश नहीं डालते। इनके लिए हमें [[संस्कृत]] तथा [[पालि भाषा|पालि]] में लिखे हुए [[बौद्ध]] ग्रंथों पर निर्भर रहना पड़ता है। '''परम्परानुसार अशोक ने अपने भाइयों का हनन करके सिंहासन प्राप्त किया था।''' | ||

== | ====देवानाम्प्रिय प्रियदर्शी के अर्थ==== | ||

अशोक सीरिया के राजा '[[एण्टियोकस द्वितीय|एण्टियोकस द्वितीय]]'<ref>261 - 246 ईसा पू.</ref> और कुछ अन्य [[यवन]]<ref> [[यूनानी]]</ref> राजाओं का समसामयिक था, जिनका उल्लेख 'शिलालेख संख्या 8' में है। इससे विदित होता है कि अशोक ने ईसा पूर्व | 'देवानाम्प्रिय प्रियदर्शी' इस वाक्यांश में बी.ए. स्मिथ के मतानुसार 'देवानाम्प्रिय' आदरसूचक पद है और इसी अर्थ में हमने भी इसको लिया है किंतु देवानाम्प्रिय शब्द (देव-प्रिय नहीं) [[पाणिनी]] के एक सूत्र<ref>[[पाणिनी]] 6,3,21</ref> के अनुसार अनादर का सूचक है। [[कात्यायन]]<ref>ई.पू. 350 सर आर. जी. भंडाकर</ref> इसे अपवाद में रखता है। [[पतंजलि]]<ref> ई. पू. 150</ref> और यहाँ तक कि काशिका (650 ई.) भी इसे अपवाद ही मानते हैं। पर इन सबके उत्तरकालीन वैयाकरण भट्टोजीदीक्षित इसे अपवाद में नहीं रखते। वे इसका अनादरवाची अर्थ 'मूर्ख' ही करते हैं। उनके मत से 'देवानाम्प्रिय ब्रह्मज्ञान से रहित उस पुरुष को कहते हैं जो [[यज्ञ]] और पूजा से भगवान को प्रसन्न करने का यत्न करता है जैसे गाय दूध देकर मालिक को।<ref>तत्त्वबोधिनी और बालमनोरमा</ref> इस प्रकार एक उपाधि जो नंदों, मौर्यों और शुंगों के युग में आदरवाची थी उस महान राजा के प्रति ब्राह्मणों के दुराग्रह के कारण अनादर सूचक बन गई। | ||

पाणिनी का सूत्र है "षष्ठ्या आकोशे" अर्थात आकोश अनादर के लिए समस्त पदों में षष्ठी की विभक्ति वर्तमान रहती है, जैसे चौरस्य कुलम, इसके विपरीत ब्राह्मण-कुलम में षष्ठी विभक्ति लुप्त है क्योंकि इस पद से किसी अनादर की सूचना नहीं मिलती। इसी प्रकार देवानाम्प्रिय वार्त्तिक का उदाहरण है। पतंजलि ने पाणिनी<ref>पाणिनी 5, 3, 14</ref> के भाष्य में देवानाम्प्रिय को तो दीर्घायु: और आयुष्मान की भाँति आशीर्वाद का संबोधन माना है। बाण के हर्षचरित में दोनों ही अवसरों पर इसे आदरसूचक माना है।<ref>'अशोक' | लेखक: राधाकुमुद मुखर्जी | प्रकाशक: मोतीलाल बनारसीदास | पृष्ठ संख्या: 90</ref> | |||

==अशोक का शासन== | |||

{{Main|अशोक का शासन}} | |||

अशोक सीरिया के राजा '[[एण्टियोकस द्वितीय|एण्टियोकस द्वितीय]]'<ref>261 - 246 ईसा पू.</ref> और कुछ अन्य [[यवन]]<ref> [[यूनानी]]</ref> राजाओं का समसामयिक था, जिनका उल्लेख 'शिलालेख संख्या 8' में है। इससे विदित होता है कि अशोक ने ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य किया, किंतु उसके राज्याभिषेक की सही तारीख़ का पता नहीं चलता है। अशोक ने 40 वर्ष राज्य किया। इसलिए राज्याभिषेक के समय वह युवक ही रहा होगा। अशोक के राज्यकाल के प्रारम्भिक 12 वर्षों का कोई सुनिश्चित विवरण उपलब्ध नहीं है। <ref>{{cite book | last =भट्टाचार्य| first =सचिदानंद| title =भारतीय इतिहास कोश | edition = | publisher =उत्तरप्रदेश हिंदी संस्थान | location =लखनऊ| language =हिंदी| pages =26| chapter =}}</ref> | |||

==तक्षशिला और कलिंग पर विजय== | =====तक्षशिला और कलिंग पर विजय===== | ||

अपने राज्याभिषेक के नवें [[वर्ष]] तक अशोक ने [[मौर्य साम्राज्य]] की परम्परागत नीति का ही अनुसरण किया। अशोक ने देश के अन्दर साम्राज्य का विस्तार किया किन्तु दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई।<ref name="srimali">{{cite book | last =द्विजेन्द्र नारायण झा| first =कृष्ण मोहन श्रीमाली | title =प्राचीन भारत का इतिहास| edition =द्वितीय संस्करण| publisher =हिंदी माध्यम कार्यांवय निदेशालय| location = दिल्ली | language =हिंदी | pages = 178 | chapter =मौर्यकाल}}</ref> | अपने राज्याभिषेक के नवें [[वर्ष]] तक अशोक ने [[मौर्य साम्राज्य]] की परम्परागत नीति का ही अनुसरण किया। अशोक ने देश के अन्दर साम्राज्य का विस्तार किया किन्तु दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई।<ref name="srimali">{{cite book | last =द्विजेन्द्र नारायण झा| first =कृष्ण मोहन श्रीमाली | title =प्राचीन भारत का इतिहास| edition =द्वितीय संस्करण| publisher =हिंदी माध्यम कार्यांवय निदेशालय| location = दिल्ली | language =हिंदी | pages = 178 | chapter =मौर्यकाल}}</ref> | ||

====कलिंग युद्ध==== | |||

==कलिंग युद्ध== | |||

कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट से अशोक की अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुँचा।<ref name="srimali"/> 260 ई. पू. में अशोक ने कलिंगवसियों पर आक्रमण किया, उन्हें पूरी तरह कुचलकर रख दिया। मौर्य सम्राट के शब्दों में, 'इस लड़ाई के कारण 1,50,000 आदमी विस्थापित हो गए, 1,00,000 व्यक्ति मारे गए और इससे कई गुना नष्ट हो गए....'। युद्ध की विनाशलीला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया और वह प्रायश्चित्त करने के प्रयत्न में [[बौद्ध]] विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ।<ref>'भारत का इतिहास' | लेखिका: रोमिला थापर | प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन | पृष्ठ संख्या: 63</ref> | कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट से अशोक की अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुँचा।<ref name="srimali"/> 260 ई. पू. में अशोक ने कलिंगवसियों पर आक्रमण किया, उन्हें पूरी तरह कुचलकर रख दिया। मौर्य सम्राट के शब्दों में, 'इस लड़ाई के कारण 1,50,000 आदमी विस्थापित हो गए, 1,00,000 व्यक्ति मारे गए और इससे कई गुना नष्ट हो गए....'। युद्ध की विनाशलीला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया और वह प्रायश्चित्त करने के प्रयत्न में [[बौद्ध]] विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ।<ref>'भारत का इतिहास' | लेखिका: रोमिला थापर | प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन | पृष्ठ संख्या: 63</ref> | ||

==अशोक का हृदय परिवर्तन== | ====अशोक का हृदय परिवर्तन==== | ||

युद्ध की भीषणता का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा।<ref>सेनार्ट (इंस्क्रिप्शनस एटसे, पृ. 101) ने एक मनोरंजक सुझाव दिया है कि इस युद्ध में जितनी क्रूरता हुई थी, उसी के कारण अशोक ने [[बौद्ध धर्म]] स्वीकार किया। शायद इसी के आधार पर 'चंडाशोक' के अत्याचार की कहानियाँ चल निकलीं।</ref> अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और 'दिग्विजय' के स्थान पर '[[धम्म]] विजय' की नीति को अपनाया। [[डा. हेमचंद्र रायचौधरी]] के अनुसार [[मगध]] का सम्राट बनने के बाद यह अशोक का प्रथम तथा अन्तिम युद्ध था। इसके बाद मगध की विजयों तथा राज्य-विस्तार का यह युग समाप्त हुआ जिसका सूत्रपात [[बिंबिसार]] की [[अंग महाजनपद|अंग]] विजय के बाद हुआ था। अब एक नए युग आरम्भ हुआ। यह युग शान्ति, सामाजिक प्रगति तथा धर्मप्रचार का था, किन्तु इसके साथ-साथ राजनीतिक गतिरोध और सामरिक कुशलता भी दिखाई देने लगी। सैनिक अभ्यास के अभाव में [[मगध]] का सामरिक आवेश और उत्साह क्षीण होने लगा।<ref name="srimali"/> | युद्ध की भीषणता का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा।<ref>सेनार्ट (इंस्क्रिप्शनस एटसे, पृ. 101) ने एक मनोरंजक सुझाव दिया है कि इस युद्ध में जितनी क्रूरता हुई थी, उसी के कारण अशोक ने [[बौद्ध धर्म]] स्वीकार किया। शायद इसी के आधार पर 'चंडाशोक' के अत्याचार की कहानियाँ चल निकलीं।</ref> अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और 'दिग्विजय' के स्थान पर '[[धम्म]] विजय' की नीति को अपनाया। [[डा. हेमचंद्र रायचौधरी]] के अनुसार [[मगध]] का सम्राट बनने के बाद यह अशोक का प्रथम तथा अन्तिम युद्ध था। इसके बाद मगध की विजयों तथा राज्य-विस्तार का यह युग समाप्त हुआ जिसका सूत्रपात [[बिंबिसार]] की [[अंग महाजनपद|अंग]] विजय के बाद हुआ था। अब एक नए युग आरम्भ हुआ। यह युग शान्ति, सामाजिक प्रगति तथा धर्मप्रचार का था, किन्तु इसके साथ-साथ राजनीतिक गतिरोध और सामरिक कुशलता भी दिखाई देने लगी। सैनिक अभ्यास के अभाव में [[मगध]] का सामरिक आवेश और उत्साह क्षीण होने लगा।<ref name="srimali"/> | ||

====दक्षिण भारत में अशोक==== | |||

दक्षिण में मौर्य प्रभाव के प्रसार की जो प्रक्रिया चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आरम्भ हुई, वह अशोक के नेतृत्व में और भी अधिक पुष्ट हुई। लगता है कि चंद्रगुप्त की सैनिक प्रसार की नीति ने वह स्थायी सफलता नहीं प्राप्त की, जो अशोक की धम्म विजय ने की थी। [[गावीमठ]], [[ब्रह्मगिरि]], [[मस्की]], [[येर्रागुण्डी]], [[जतिंग रामेश्वर]] आदि स्थलों पर स्थित अशोक के शिलालेख इसके प्रमाण हैं। और फिर परिवर्ती कालीन साहित्य में, विशेष रूप से दक्षिण में अशोकराज की परम्परा काफ़ी प्रचलित प्रतीत होती है। [[ह्वेन त्सांग|ह्यूनत्सांग]] ने तो चोल-पाड्य राज्यों में (जिन्हें स्वयं अशोक के शिलालेख 2 एवं 13 में सीमावर्ती प्रदेश बताया गया है) भी अशोकराज के द्वारा निर्मित अनेक [[स्तूप|स्तूपों]] का वर्णन किया है। | |||

====अर्थव्यवस्था==== | |||

तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तरी भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यत: [[कृषि]] प्रधान हो गई थी। भू-राजस्व सरकार की आय का सर्वमान्य स्रोत बन चुका था और यह महसूस किया जाने लगा कि कृषि-अर्थव्यवस्था का विस्तार होने पर नियमित कराधान से राजस्व में भी सुनिश्चित्त वृद्धि होगी। अधिकांश जनसंख्या कृषक थी और गाँव में रहती थी। राजा और राज्य का भेद उत्तरोत्तर मिटता जा रहा था।<ref>'भारत का इतिहास' | लेखिका: रोमिला थापर | प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन | पृष्ठ संख्या: 66</ref> | |||

==शिलालेख और स्तूप== | ==शिलालेख और स्तूप== | ||

{{Main|ब्राह्मी लिपि अशोक-काल}} | {{Main|ब्राह्मी लिपि अशोक-काल}} | ||

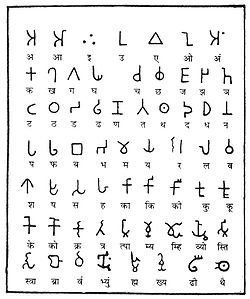

[[चित्र:Brahmi Lipi-1.jpg|250px|thumb|[[ब्राह्मी लिपि अशोक-काल|ब्राह्मी लिपि]]]] | [[चित्र:Brahmi Lipi-1.jpg|250px|thumb|[[ब्राह्मी लिपि अशोक-काल|ब्राह्मी लिपि]]]] | ||

पूर्व में [[अखण्डित बंगाल|बंगाल]] तक मौर्य साम्राज्य के विस्तृत होने की पुष्टि [[महास्थान]] शिलालेख से होती है। यह अभिलेख [[ब्राह्मी लिपि]] में है और [[मौर्य काल]] का माना जाता है। [[महावंश]] के अनुसार अशोक अपने पुत्र को विदा करने के लिए [[ताम्रलिप्ति]] तक आया था। [[ह्वेन त्सांग]] को भी ताम्रलिप्ति, [[कर्णसुवर्ण]], [[समतट]], [[अखण्डित बंगाल|पूर्वी बंगाल]] तथा [[पुण्ड्रवर्धन]] में अशोक के [[स्तूप]] देखने को मिले थे। [[दिव्यावदान]] में कहा गया है कि अशोक के समय तक बंगाल मगध साम्राज्य का ही एक अंग था। [[आसाम]] कदाचित् मौर्य साम्राज्य से बाहर था।{{बाँयाबक्सा|पाठ= 'इस लड़ाई के कारण 1,50,000 आदमी विस्थापित हो गए, 1,00,000 व्यक्ति मारे गए और इससे कई गुना नष्ट हो गए....'।|विचारक=मौर्य सम्राट के शब्दों में}} | पूर्व में [[अखण्डित बंगाल|बंगाल]] तक मौर्य साम्राज्य के विस्तृत होने की पुष्टि [[महास्थान]] शिलालेख से होती है। यह अभिलेख [[ब्राह्मी लिपि]] में है और [[मौर्य काल]] का माना जाता है। [[महावंश]] के अनुसार अशोक अपने पुत्र को विदा करने के लिए [[ताम्रलिप्ति]] तक आया था। [[ह्वेन त्सांग]] को भी ताम्रलिप्ति, [[कर्णसुवर्ण]], [[समतट]], [[अखण्डित बंगाल|पूर्वी बंगाल]] तथा [[पुण्ड्रवर्धन]] में अशोक के [[स्तूप]] देखने को मिले थे। [[दिव्यावदान]] में कहा गया है कि अशोक के समय तक बंगाल मगध साम्राज्य का ही एक अंग था। [[आसाम]] कदाचित् मौर्य साम्राज्य से बाहर था।{{बाँयाबक्सा|पाठ= 'इस लड़ाई के कारण 1,50,000 आदमी विस्थापित हो गए, 1,00,000 व्यक्ति मारे गए और इससे कई गुना नष्ट हो गए....'।|विचारक=मौर्य सम्राट के शब्दों में}} | ||

====स्तूप==== | |||

कहा जाता है कि अशोक ने एक हज़ार स्तूपों का निर्माण कराया था, जिनमें से [[भिलसा]] के एक स्तूप को छोड़्कर शेष सभी नष्ट हो गये हैं। उसका राजप्रासाद, जिसे [[फाहियान]] ने चौथी शताब्दी में देखा था, सातवीं शताब्दी में [[हुएनसांग]] की यात्रा के समय तक नष्ट हो गया था। अशोक का राजप्रासाद इतना भव्य था कि उसे देखकर यह समझा था कि उसको अशोक के लिए [[देवता|देवों]] ने तैयार किया होगा। उसके कुछ प्रस्तर स्तम्भो पर इतनी सुंदर पॉलिश है कि शताब्दियाँ बीत जाने पर भी खराब नहीं हुई है। ललित कला और स्थापत्य कला के पारखी उनकी बहुत प्रशंसा करते है। दूर दूर तक फैले ये प्रस्तर स्तम्भ एक ही चट्टान से काट कर बनाये गये थे। और भारतीय शिल्प के अनुपम उदाहरण हैं। "उनको देखने से मालूम होता है कि उस समय पत्थर पर पॉलिश करने की कला अत्यंत उन्नत थी और आधुनिक युग में यह कला विलुप्त हो गयी है।"<ref>{{cite book | last =भट्टाचार्य| first =सचिदानंद| title =भारतीय इतिहास कोश | edition = | publisher =उत्तरप्रदेश हिंदी संस्थान | location =लखनऊ| language =हिंदी| pages =27-28| chapter =}}</ref> | |||

==राज्यों से संबंध== | ==राज्यों से संबंध== | ||

| पंक्ति 76: | पंक्ति 84: | ||

{{दाँयाबक्सा|पाठ=सम्राट का आदेश है कि प्रजा के साथ पुत्रवत् व्यवहार हो, जनता को प्यार किया जाए, अकारण लोगों को कारावास का दंड तथा यातना न दी जाए। जनता के साथ न्याय किया जाना चाहिए। सीमांत जातियों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें सम्राट से कोई भय नहीं करना चाहिए। उन्हें राजा के साथ व्यवहार करने से सुख ही मिलेगा, कष्ट नहीं। राजा यथाशक्ति उन्हें क्षमा करेगा, वे [[धम्म]] का पालन करें। यहाँ पर उन्हें सुख मिलेगा और मृत्यु के बाद स्वर्ग।|विचारक=अशोक}} | {{दाँयाबक्सा|पाठ=सम्राट का आदेश है कि प्रजा के साथ पुत्रवत् व्यवहार हो, जनता को प्यार किया जाए, अकारण लोगों को कारावास का दंड तथा यातना न दी जाए। जनता के साथ न्याय किया जाना चाहिए। सीमांत जातियों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें सम्राट से कोई भय नहीं करना चाहिए। उन्हें राजा के साथ व्यवहार करने से सुख ही मिलेगा, कष्ट नहीं। राजा यथाशक्ति उन्हें क्षमा करेगा, वे [[धम्म]] का पालन करें। यहाँ पर उन्हें सुख मिलेगा और मृत्यु के बाद स्वर्ग।|विचारक=अशोक}} | ||

इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने पूर्वजों की तरह अशोक भी [[ब्राह्मण]] धर्म का अनुयायी था। [[महावंश]] के अनुसार वह प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन दिया करता था और अनेक देवी - [[देवता|देवताओं]] की पूजा किया करता था। [[कल्हण]] की [[राजतरंगिणी]] के अनुसार अशोक के इष्ट देव [[शिव]] थे। पशुबलि में उसे कोई हिचक नहीं थी। किन्तु अपने पूर्वजों की तरह वह जिज्ञासु भी था। मौर्य राज्य सभा में सभी धर्मों के विद्वान भाग लेते थे। जैसे - [[ब्राह्मण]], दार्शनिक, निग्रंथ, [[आजीवक]], [[बौद्ध]] तथा यूनानी दार्शनिक। [[दीपवंश]] के अनुसार अशोक अपनी धार्मिक जिज्ञासा शान्त करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों के व्याख्याताओं को राज्यसभा में बुलाता था। उन्हें उपहार देकर सम्मानित करता था और साथ ही स्वयं भी विचारार्थ अनेक सवाल प्रस्तावित करता था। वह यह जानना चाहता था कि धर्म के किन ग्रंथों में सत्य है। उसे अपने सवालों के जो उत्तर मिले उनसे वह संतुष्ट नहीं था। | इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने पूर्वजों की तरह अशोक भी [[ब्राह्मण]] धर्म का अनुयायी था। [[महावंश]] के अनुसार वह प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन दिया करता था और अनेक देवी - [[देवता|देवताओं]] की पूजा किया करता था। [[कल्हण]] की [[राजतरंगिणी]] के अनुसार अशोक के इष्ट देव [[शिव]] थे। पशुबलि में उसे कोई हिचक नहीं थी। किन्तु अपने पूर्वजों की तरह वह जिज्ञासु भी था। मौर्य राज्य सभा में सभी धर्मों के विद्वान भाग लेते थे। जैसे - [[ब्राह्मण]], दार्शनिक, निग्रंथ, [[आजीवक]], [[बौद्ध]] तथा यूनानी दार्शनिक। [[दीपवंश]] के अनुसार अशोक अपनी धार्मिक जिज्ञासा शान्त करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों के व्याख्याताओं को राज्यसभा में बुलाता था। उन्हें उपहार देकर सम्मानित करता था और साथ ही स्वयं भी विचारार्थ अनेक सवाल प्रस्तावित करता था। वह यह जानना चाहता था कि धर्म के किन ग्रंथों में सत्य है। उसे अपने सवालों के जो उत्तर मिले उनसे वह संतुष्ट नहीं था। | ||

==अशोक का धम्म== | ====अशोक का धम्म==== | ||

{{Main|अशोक का धम्म}} | |||

संसार के इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है कि उसने निरन्तर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान सम्भव था, अशोक के लेखों में उन्हें 'धम्म' कहा गया है। दूसरे तथा सातवें स्तंभ-लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है, "धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पापरहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया-दान तथा शुचिता।" आगे कहा गया है कि, "प्राणियों का वध न करना, जीवहिंसा न करना, माता-पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र, परिचितों, सम्बन्धियों, ब्राह्मण तथा श्रवणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार और दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार।" | संसार के इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है कि उसने निरन्तर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान सम्भव था, अशोक के लेखों में उन्हें 'धम्म' कहा गया है। दूसरे तथा सातवें स्तंभ-लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है, "धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पापरहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया-दान तथा शुचिता।" आगे कहा गया है कि, "प्राणियों का वध न करना, जीवहिंसा न करना, माता-पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र, परिचितों, सम्बन्धियों, ब्राह्मण तथा श्रवणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार और दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार।" | ||

====धम्म में प्रवृत्त==== | |||

==धम्म में प्रवृत्त== | |||

कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक अपने शिलालेखों के अनुसार [[धम्म]] में प्रवृत्त हुआ। यहाँ धम्म का आशय [[बौद्ध धर्म]] लिया जाता है और वह शीघ्र ही बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। बौद्ध मतावलम्बी होने के बाद अशोक का व्यक्तित्व एकदम बदल गया। आठवें शिलालेख में जो सम्भवत: कलिंग विजय के चार वर्ष बाद तैयार किया गया था, अशोक ने घोषणा की- 'कलिंग देश में जितने आदमी मारे गये, मरे या क़ैद हुए उसके सौंवे या हज़ारवें हिस्से का नाश भी अब देवताओं के प्रिय को बड़े दु:ख का कारण होगा।' | कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक अपने शिलालेखों के अनुसार [[धम्म]] में प्रवृत्त हुआ। यहाँ धम्म का आशय [[बौद्ध धर्म]] लिया जाता है और वह शीघ्र ही बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। बौद्ध मतावलम्बी होने के बाद अशोक का व्यक्तित्व एकदम बदल गया। आठवें शिलालेख में जो सम्भवत: कलिंग विजय के चार वर्ष बाद तैयार किया गया था, अशोक ने घोषणा की- 'कलिंग देश में जितने आदमी मारे गये, मरे या क़ैद हुए उसके सौंवे या हज़ारवें हिस्से का नाश भी अब देवताओं के प्रिय को बड़े दु:ख का कारण होगा।' | ||

{{बाँयाबक्सा|पाठ=धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पापरहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया-दान तथा शुचिता।" आगे कहा गया है कि, "प्राणियों का वध न करना, जीवहिंसा न करना, माता-पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र, परिचितों, सम्बन्धियों, ब्राह्मण तथा श्रवणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार और दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार।|विचारक=अशोक}} | {{बाँयाबक्सा|पाठ=धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पापरहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया-दान तथा शुचिता।" आगे कहा गया है कि, "प्राणियों का वध न करना, जीवहिंसा न करना, माता-पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र, परिचितों, सम्बन्धियों, ब्राह्मण तथा श्रवणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार और दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार।|विचारक=अशोक}} | ||

==धम्म के सिद्धांत== | ====धम्म के सिद्धांत==== | ||

धम्म के इन सिद्धांतों का अनुशीलन करने से इस सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह एक सर्वसाधारण धर्म है। जिसकी मूलभूत मान्यताएँ सभी सम्प्रदायों में मान्य हैं और जो देश काल की सीमाओं में आबद्ध नहीं हैं। किसी पाखंड या सम्प्रदाय का इससे विरोध नहीं हो सकता। अशोक ने अपने तेरहवें शिलालेख में लिखा है—ब्राह्मण, श्रमण और ग्रहस्थ सर्वत्र रहते हैं और धर्म के इन आचरणों का पालन करते हैं। | धम्म के इन सिद्धांतों का अनुशीलन करने से इस सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह एक सर्वसाधारण धर्म है। जिसकी मूलभूत मान्यताएँ सभी सम्प्रदायों में मान्य हैं और जो देश काल की सीमाओं में आबद्ध नहीं हैं। किसी पाखंड या सम्प्रदाय का इससे विरोध नहीं हो सकता। अशोक ने अपने तेरहवें शिलालेख में लिखा है—ब्राह्मण, श्रमण और ग्रहस्थ सर्वत्र रहते हैं और धर्म के इन आचरणों का पालन करते हैं। {{दाँयाबक्सा|पाठ=सारी प्रजा मेरी संतान है, जिस प्रकार मैं अपनी संतान ऐहिक और कल्याण की कामना करता हूँ उसी प्रकार, अपनी प्रजा के ऐहिक और पारलौकिक कल्याण और सुख के लिए भी। जैसे एक माँ एक शिशु को एक कुशल धाय को सौंपकर निश्चिंत हो जाती है कि कुशल धाय संतान का पालन-पोषण करने में समर्थ है, उसी प्रकार मैंने भी अपनी प्रजा के सुख और कल्याण के लिए राजुकों की नियुक्ति की है"|विचारक=कलिंग में अशोक}} | ||

====नैतिक उत्थान के लिए धम्म का प्रचार==== | |||

==बौद्ध धर्म== | किन्तु बौद्ध अनुश्रुतियों और अशोक के अभिलेखों से यह सिद्ध नहीं होता कि उसने किसी राजनीतिक उद्देश्य से धम्म का प्रचार किया। तेरहवें शिलालेख और लघु शिलालेख से विदित होता है कि अशोक धर्म परिवर्तन का कलिंग युद्ध से निकट सम्बन्ध है। प्रसिद्ध लेखिका रोमिला थापर का मत है कि धम्म कल्पना अशोक की निजी कल्पना थी, किन्तु अशोक के शिलालेखों में धम्म की जो बातें दी गई हैं उनसे स्पष्ट है कि वे पूर्ण रूप से बौद्ध ग्रंथों से ली गई हैं। ये बौद्ध ग्रंथ हैं—दीघनिकाय के लक्खण सुत्त चक्कवत्ती सीहनाद सुत्त, राहुलोवाद सुत्त तथा धम्मपद। इन ग्रंथों में वर्णित धर्मराज के आदर्श से प्रेरित होकर ही अशोक ने धम्म विजय आदर्श को अपनाया। | ||

इसमें कोई संदेह नहीं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सभी बौद्ध ग्रंथ अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं। अशोक के बौद्ध होने के सबल प्रमाण उसके अभिलेख हैं। | ====अहिंसा का प्रचार==== | ||

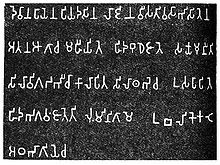

[[चित्र:Inscription-Of-Ashoka-Brahmi-Script.jpg|thumb|250px|[[ब्राह्मी लिपि]] में लिखे [[अशोक के शिलालेख]], [[राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली|राष्ट्रीय संग्रहालय]], [[दिल्ली]]]] | |||

अशोक ने धम्म प्रचार के लिए बड़ी लगन और उत्साह से काम किया। अहिंसा के प्रचार के लिए अशोक ने कई क़दम उठाए। उसने युद्ध बंद कर दिए और स्वयं को तथा राजकर्मचारियों को मानव-मात्र के नैतिक उत्थान में लगाया। जीवों का वध रोकने के लिए अशोक ने प्रथम शिलालेख में विक्षप्ति जारी की कि किसी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। 'इह' शब्द से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह निषेध या तो राजभवन या फिर [[पाटलिपुत्र]] के लिए ही था, समस्त साम्राज्य के लिए नहीं। पशु—वध को एकदम रोकना असम्भव था। अतः अशोक ने लिखा है कि राजकीय रसोई में पहले जहाँ सैकड़ों हज़ारों पशु भोजन के लिए मारे जाते थे, वहाँ अब केवल तीन प्राणी—दो मोर और एक मृग मारे जाते हैं, और भविष्य में वे भी नहीं मारे जाएँगे। | |||

==बौद्ध धर्म== | |||

{{Main|बौद्ध धर्म}} | |||

इसमें कोई संदेह नहीं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सभी बौद्ध ग्रंथ अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं। अशोक के बौद्ध होने के सबल प्रमाण उसके [[अभिलेख]] हैं। राज्याभिषेक से सम्बद्ध लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को 'बुद्धशाक्य' कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि वह ढाई वर्ष तक एक साधारण उपासक रहा। भाब्रु लघु शिलालेख में अशोक त्रिरत्न—बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास करने के लिए कहता है और भिक्षु तथा भिक्षुणियों से कुछ बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन तथा श्रवण करने के लिए कहता है। लघु शिलालेख से यह भी पता चलता है कि राज्याभिषेक के दसवें वर्ष में अशोक ने [[बोध गया]] की यात्रा की, बारहवें वर्ष वह [[निगालि सागर]] गया और [[कोनगमन बुद्ध]] के स्तूप के आकार को दुगुना किया। [[महावंश]] तथा [[दीपवंश]] के अनुसार उसने तृतीय बौद्ध संगीति (सभा) बुलाई और मोग्गलिपुत्त तिस्स की सहायता से संघ में अनुशासन और एकता लाने का सफल प्रयास किया। यह दूसरी बात है कि एकता थेरवाद बौद्ध सम्प्रदाय तक ही सीमित थी। अशोक के समय [[थेरवाद सम्प्रदाय]] भी अनेक उपसम्प्रदायों में विभक्त हो गया था। | |||

==अशोक के धर्म संबंधी शिलालेख== | ====अशोक के धर्म संबंधी शिलालेख==== | ||

{{Main|अशोक के शिलालेख}} | {{Main|अशोक के शिलालेख}} | ||

[[चित्र:Brahmi Lipi-3.jpg|thumb|[[अशोक के शिलालेख]]|220px]] | [[चित्र:Brahmi Lipi-3.jpg|thumb|[[अशोक के शिलालेख]]|220px]] | ||

| पंक्ति 109: | पंक्ति 115: | ||

*अंतिम तीन लेख बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में मिले हैं और उनको '''गुफालेखों''' के नाम से पुकारा जाता है।<ref>{{cite book | last =भट्टाचार्य| first =सचिदानंद| title =भारतीय इतिहास कोश | edition = | publisher =उत्तरप्रदेश हिंदी संस्थान | location =लखनऊ| language =हिंदी| pages =27| chapter =}}</ref> | *अंतिम तीन लेख बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में मिले हैं और उनको '''गुफालेखों''' के नाम से पुकारा जाता है।<ref>{{cite book | last =भट्टाचार्य| first =सचिदानंद| title =भारतीय इतिहास कोश | edition = | publisher =उत्तरप्रदेश हिंदी संस्थान | location =लखनऊ| language =हिंदी| pages =27| chapter =}}</ref> | ||

== | ====शिलालेखों में अशोक==== | ||

शिलाओं तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के अनुशीलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अशोक का धम्म व्यावहारिक फलमूलक (अर्थात फल को दृष्टि में रखने वाला) और अत्यधिक मानवीय था। इस धर्म के प्रचार से अशोक अपने साम्राज्य के लोगों में तथा बाहर अच्छे जीवन के आदर्श को चरितार्थ करना चाहता था। इसके लिए उसने जहाँ कुछ बातें लाकर बौद्ध धर्म में सुधार किया वहाँ लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं किया। वस्तुतः उसने अपने शासनकाल में निरन्तर यह प्रयास किया कि प्रजा के सभी वर्गों और सम्प्रदायों के बीच सहमति का आधार ढूंढा जाए और सामान्य आधार के अनुसार नीति अपनाई जाए। सातवें शिलालेख में अशोक ने कहा, "सभी सम्प्रदाय सभी स्थानों में रह सकते हैं, क्योंकि सभी आत्मसंयम और भावशुद्धि चाहते हैं।" बारहवें शिलालेख में उसने घोषणा की कि अशोक सभी सम्प्रदायों के गृहस्थ और श्रवणों का दान आदि के द्वारा सम्मान करता है। किन्तु महाराज दान और मान को इतना महत्त्व नहीं देते जितना इस बात को देते हैं कि सभी सम्प्रदाय के लोगों में सारवृद्धि हो, सारवृद्धि के लिए मूलमंत्र है वाकसंयम (वचो गुत्ति)। लोगों को अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा तथा दूसरे सम्प्रदायों की निन्दा नहीं करनी चाहिए। लोगों में सहमति (समवाय) बढ़ाने के लिए धम्म महापात्र तथा अन्य कर्मचारियों को लगाया गया है। अशोक पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने अपने आदेश (लेख) केवल बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए खुदवाये हैं पर यह विचार न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि उसने सभी सम्प्रदायों को प्रकट रूप से सहायता दी।<ref>'प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता' | लेखक: दामोदर धर्मानंद कोसंबी | अनुवादक: गुणाकर मुले | प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन | पृष्ठ संख्या: 200</ref> | |||

शिलाओं तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के अनुशीलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अशोक का धम्म व्यावहारिक फलमूलक (अर्थात फल को दृष्टि में रखने वाला) और अत्यधिक मानवीय था। इस धर्म के प्रचार से अशोक अपने साम्राज्य के लोगों में तथा बाहर अच्छे जीवन के आदर्श को चरितार्थ करना चाहता था। इसके लिए उसने जहाँ कुछ बातें लाकर बौद्ध धर्म में सुधार किया वहाँ लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं किया। वस्तुतः उसने अपने शासनकाल में निरन्तर यह प्रयास किया कि प्रजा के सभी वर्गों और सम्प्रदायों के बीच सहमति का आधार ढूंढा जाए और सामान्य आधार के अनुसार नीति अपनाई जाए। सातवें शिलालेख में अशोक ने कहा, "सभी सम्प्रदाय सभी स्थानों में रह सकते हैं, क्योंकि सभी आत्मसंयम और भावशुद्धि चाहते हैं।" बारहवें शिलालेख में उसने घोषणा की कि अशोक सभी सम्प्रदायों के गृहस्थ और श्रवणों का दान आदि के द्वारा सम्मान करता है। किन्तु महाराज दान और मान को इतना महत्त्व नहीं देते जितना इस बात को देते हैं कि सभी सम्प्रदाय के लोगों में सारवृद्धि हो, सारवृद्धि के लिए मूलमंत्र है वाकसंयम (वचो गुत्ति)। लोगों को अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा तथा दूसरे सम्प्रदायों की निन्दा नहीं करनी चाहिए। लोगों में सहमति (समवाय) बढ़ाने के लिए धम्म महापात्र तथा अन्य कर्मचारियों को लगाया गया है। | |||

अशोक पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने अपने आदेश (लेख) केवल बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए खुदवाये हैं पर यह विचार न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि उसने सभी सम्प्रदायों को प्रकट रूप से सहायता दी।<ref>'प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता' | लेखक: दामोदर धर्मानंद कोसंबी | अनुवादक: गुणाकर मुले | प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन | पृष्ठ संख्या: 200</ref> | |||

==विदेशों से सम्बन्ध== | ==विदेशों से सम्बन्ध== | ||

धम्म प्रचार एवं धम्म विजय के संदर्भ में अशोक के शिलालेखों में कुछ ऐसे विवरण भी मिलते हैं, जिनमें उसके एवं विदेशों के पारस्परिक सम्बन्धों का आभास मिलता है। ये सम्बन्ध कूटनीति एवं भौगोलिक सान्निध्य के हितों पर आधारित थे। अशोक ने जो सम्पर्क स्थापित किए वे अधिकांशतः दक्षिण एवं पश्चिम क्षेत्रों में थे और धम्म मिशनों के माध्यम से स्थापित किए थे। इन मिशनों की तुलना आधुनिक सदभावना मिशनों से की जा सकती है। अशोक के ये मिशन स्थायी तौर पर विदेशों में एक आश्चर्यजनक तथ्य हैं कि स्तंभ अभिलेख नं. 7, जो अशोक के काल की आख़िरी घोषणा मानी जाती है, [[ताम्रपर्ण]], [[श्रीलंका]] के अतिरिक्त और किसी विदेशी शक्ति का उल्लेख नहीं करती। शायद विदेशों में अशोक को उनती सफलता नहीं मिली जितनी साम्राज्य के भीतर। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि विदेशों से सम्पर्क के जो द्वार [[सिकन्दर]] के आक्रमण के पश्चात खुले थे, वे अब और अधिक चौड़े हो गए। | धम्म प्रचार एवं धम्म विजय के संदर्भ में अशोक के शिलालेखों में कुछ ऐसे विवरण भी मिलते हैं, जिनमें उसके एवं विदेशों के पारस्परिक सम्बन्धों का आभास मिलता है। ये सम्बन्ध कूटनीति एवं भौगोलिक सान्निध्य के हितों पर आधारित थे। अशोक ने जो सम्पर्क स्थापित किए वे अधिकांशतः दक्षिण एवं पश्चिम क्षेत्रों में थे और धम्म मिशनों के माध्यम से स्थापित किए थे। इन मिशनों की तुलना आधुनिक सदभावना मिशनों से की जा सकती है। अशोक के ये मिशन स्थायी तौर पर विदेशों में एक आश्चर्यजनक तथ्य हैं कि स्तंभ अभिलेख नं. 7, जो अशोक के काल की आख़िरी घोषणा मानी जाती है, [[ताम्रपर्ण]], [[श्रीलंका]] के अतिरिक्त और किसी विदेशी शक्ति का उल्लेख नहीं करती। शायद विदेशों में अशोक को उनती सफलता नहीं मिली जितनी साम्राज्य के भीतर। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि विदेशों से सम्पर्क के जो द्वार [[सिकन्दर]] के आक्रमण के पश्चात खुले थे, वे अब और अधिक चौड़े हो गए। | ||

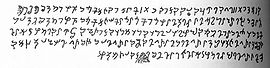

==यवन, काम्बोज एवं गांधार== | ====यवन, काम्बोज एवं गांधार==== | ||

[[चित्र:Kharoshthi Script 4.jpg|thumb|[[खरोष्ठी लिपि]]|270px]] | [[चित्र:Kharoshthi Script 4.jpg|thumb|[[खरोष्ठी लिपि]]|270px]] | ||

जहाँ तक पश्चिमी शक्तियों का सम्बन्ध है, शिलालेख 5 एवं 13 में [[यवन|यवनों]], [[कम्बोज|काम्बोजों]] एवं [[गांधार|गांधारों]] का उल्लेख है। किन्तु उत्तर-पश्चिम की इन शक्तियों के पश्चिम में भी कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं, जो कि सिकन्दर के आक्रमण के बाद स्थापित हो गई थीं और सामान्य रूप से यवन थीं। इनमें से कुछ को अशोक ने नाम लेकर अभिहित किया है। एक स्थान पर अशोक ने कहा है कि उसके धम्म मिशन सीमावर्ती राज्यों और 600 योजन जैसे सुदूर क्षेत्रों में भी पहुँचे थे। शिलालेख 2 एवं 13 में यवन नरेश अंतियोक का उल्लेख है जो अखमनी [[एण्टियोकस द्वितीय]] माना जाता है। कहा जाता है कि अशोक ने विशाल पत्थर पर एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया जिसकी घोषणाओं की शैली अखमनी प्ररूप से प्ररित थी। भाषाशास्त्रीय अध्ययन से भी इन सम्पर्कों की पुष्टि होती है। अशोक के शाहबज़गढ़ी एवं मनसेहरा शिलालेखों में [[खरोष्ठी लिपि]] का प्रयोग एवं कुछ ईरानी शब्दों का प्रयोग भी इसी ओर संकेत करते हैं। रुद्रदामा के जूनागढ़ अभिलेख में अपरान्त (पश्चिम भारत) में अशोक के गवर्नर के रूप में योनराज तुफ़ास्क का नाम मिलता है। जो स्पष्टतः एक ईरानी नाम है। पश्चिम के ही कुछ अन्य नरेशों के नाम अशोक के शिलालेख नं0 13 में मिलते हैं-- | जहाँ तक पश्चिमी शक्तियों का सम्बन्ध है, शिलालेख 5 एवं 13 में [[यवन|यवनों]], [[कम्बोज|काम्बोजों]] एवं [[गांधार|गांधारों]] का उल्लेख है। किन्तु उत्तर-पश्चिम की इन शक्तियों के पश्चिम में भी कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं, जो कि सिकन्दर के आक्रमण के बाद स्थापित हो गई थीं और सामान्य रूप से यवन थीं। इनमें से कुछ को अशोक ने नाम लेकर अभिहित किया है। एक स्थान पर अशोक ने कहा है कि उसके धम्म मिशन सीमावर्ती राज्यों और 600 योजन जैसे सुदूर क्षेत्रों में भी पहुँचे थे। शिलालेख 2 एवं 13 में यवन नरेश अंतियोक का उल्लेख है जो अखमनी [[एण्टियोकस द्वितीय]] माना जाता है। कहा जाता है कि अशोक ने विशाल पत्थर पर एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया जिसकी घोषणाओं की शैली अखमनी प्ररूप से प्ररित थी। भाषाशास्त्रीय अध्ययन से भी इन सम्पर्कों की पुष्टि होती है। अशोक के शाहबज़गढ़ी एवं मनसेहरा शिलालेखों में [[खरोष्ठी लिपि]] का प्रयोग एवं कुछ ईरानी शब्दों का प्रयोग भी इसी ओर संकेत करते हैं। रुद्रदामा के जूनागढ़ अभिलेख में अपरान्त (पश्चिम भारत) में अशोक के गवर्नर के रूप में योनराज तुफ़ास्क का नाम मिलता है। जो स्पष्टतः एक ईरानी नाम है। पश्चिम के ही कुछ अन्य नरेशों के नाम अशोक के शिलालेख नं0 13 में मिलते हैं-- | ||

| पंक्ति 144: | पंक्ति 130: | ||

#अलिकसुन्दर—ऐपीरस का यवन नरेश एलेक्ज़ेडर (ई. पू. 272-55) अथवा कोरिन्स का यवन नरेश एलेक्ज़ेडर (ई0 पू. 252-44)। | #अलिकसुन्दर—ऐपीरस का यवन नरेश एलेक्ज़ेडर (ई. पू. 272-55) अथवा कोरिन्स का यवन नरेश एलेक्ज़ेडर (ई0 पू. 252-44)। | ||

====धर्म परायण अशोक==== | |||

== | |||

बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने धर्म प्रचार के लिए बड़ी लगन और उत्साह से काम किया। परन्तु शासन के प्रति वह कतई उदासीन नहीं हुआ। धर्म परायणता ने उसमें प्रजा के ऐहिक एवं पारलौकिक कल्याण के लिए लगन पैदा की। उसने राजा और प्रजा के बीच पैतृक सम्बन्ध को बढ़ाने पर अधिक बल दिया। कलिंग में अशोक ने कहा है, "सारी प्रजा मेरी संतान है, जिस प्रकार मैं अपनी संतान ऐहिक और कल्याण की कामना करता हूँ उसी प्रकार, अपनी प्रजा के ऐहिक और पारलौकिक कल्याण और सुख के लिए भी। जैसे एक माँ एक शिशु को एक कुशल धाय का सौंपकर निश्चिंत हो जाती है कि कुशल धाय संतान का पालन-पोषण करने में समर्थ है, उसी प्रकार मैंने भी अपनी प्रजा के सुख और कल्याण के लिए राजुकों की नियुक्ति की है" (चौथा स्तंभ लेखा)। वह प्रजा के कार्य करने के लिए सदैव उद्यत रहता था। अपने छठे शिलालेख में उसने यह घोषणा की, "हर क्षण और हर स्थान पर—चाहे वह रसोईघर हो, अंतपुर में हो अथवा उद्यान में—मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यों के सम्बन्ध में सूचित करें। मैं जनता का कार्य करने में कभी भी नहीं आघाता। मुझे प्रजा के हित के लिए कार्य करना चाहिए।" इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा के उत्थानव्रत और प्रजाहित आदर्श पर अशोक ने अत्यधिक बल दिया। यही नहीं, अशोक ने राजा के कर्तव्य का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। राजा प्रजा का ऋणी है, प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करके वह प्रजा का ऋण चुकाता है। अशोक के आठवें शिलालेख में तथा मास्की लघु शिलालेख में यह अनुमान लगाया गया है कि अशोक राज्य के विभिन्न भागों में निरीक्षाटन भी करता था। जिससे जनता के सुख—दुःख का सीधे पता लगा सके। पुरुषों और प्रतिवेदकों द्वारा जनसम्पर्क बना रहता था। | बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने धर्म प्रचार के लिए बड़ी लगन और उत्साह से काम किया। परन्तु शासन के प्रति वह कतई उदासीन नहीं हुआ। धर्म परायणता ने उसमें प्रजा के ऐहिक एवं पारलौकिक कल्याण के लिए लगन पैदा की। उसने राजा और प्रजा के बीच पैतृक सम्बन्ध को बढ़ाने पर अधिक बल दिया। कलिंग में अशोक ने कहा है, "सारी प्रजा मेरी संतान है, जिस प्रकार मैं अपनी संतान ऐहिक और कल्याण की कामना करता हूँ उसी प्रकार, अपनी प्रजा के ऐहिक और पारलौकिक कल्याण और सुख के लिए भी। जैसे एक माँ एक शिशु को एक कुशल धाय का सौंपकर निश्चिंत हो जाती है कि कुशल धाय संतान का पालन-पोषण करने में समर्थ है, उसी प्रकार मैंने भी अपनी प्रजा के सुख और कल्याण के लिए राजुकों की नियुक्ति की है" (चौथा स्तंभ लेखा)। वह प्रजा के कार्य करने के लिए सदैव उद्यत रहता था। अपने छठे शिलालेख में उसने यह घोषणा की, "हर क्षण और हर स्थान पर—चाहे वह रसोईघर हो, अंतपुर में हो अथवा उद्यान में—मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यों के सम्बन्ध में सूचित करें। मैं जनता का कार्य करने में कभी भी नहीं आघाता। मुझे प्रजा के हित के लिए कार्य करना चाहिए।" इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा के उत्थानव्रत और प्रजाहित आदर्श पर अशोक ने अत्यधिक बल दिया। यही नहीं, अशोक ने राजा के कर्तव्य का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। राजा प्रजा का ऋणी है, प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करके वह प्रजा का ऋण चुकाता है। अशोक के आठवें शिलालेख में तथा मास्की लघु शिलालेख में यह अनुमान लगाया गया है कि अशोक राज्य के विभिन्न भागों में निरीक्षाटन भी करता था। जिससे जनता के सुख—दुःख का सीधे पता लगा सके। पुरुषों और प्रतिवेदकों द्वारा जनसम्पर्क बना रहता था। | ||

[[चित्र:Ashokthegreat.jpg|thumb|300px|[[बौद्ध धर्म]] का प्रचार करते अशोक]] | [[चित्र:Ashokthegreat.jpg|thumb|300px|[[बौद्ध धर्म]] का प्रचार करते अशोक]] | ||

==निधन== | ==निधन== | ||

| पंक्ति 202: | पंक्ति 164: | ||

==सहृदयता, सहिष्णुता और उदारता== | ==सहृदयता, सहिष्णुता और उदारता== | ||

कुछ इतिहासकारों का मत है कि अशोक ने धार्मिक क्षेत्रों की ओर ध्यान न देकर राष्ट्रीय दृष्टि से हित साधन नहीं किया। इससे भारत का राजनीतिक विकास रूका जबकि उस समय [[रोमन साम्राज्य]] के समान विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना संभव थी। इस नीति से दिग्विजयी सेना निष्क्रिय हो गई और विदेशी आक्रमण का सामना नहीं कर सकी। इस नीति ने देश को भौतिक समृद्धि से विमुख कर दिया जिससे देश में राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास अवरूद्ध हो गया। दूसरी ओर अन्य का मत इससे विपरीत है। वे कहते हैं इसी नीति से भारतीयता का अन्य देशों में प्रचार हुआ। घृणा के स्थान पर सहृदयता विकसित हुई, सहिष्णुता और उदारता को बल मिला तथा बर्बरता के कृत्यों से भरे हुए इतिहास को एक नई दिशा का बोध हुआ। लोकहित की दृष्टि से अशोक ही अपने समकालीन इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने न केवल मानव की वरन जीवमात्र की चिंता की। इस मत-विभिन्नता के रहते हुए भी यह विचार सर्वमान्य है कि अशोक अपने काल का अकेला सम्राट था, जिसकी प्रशस्ति उसके गुणों के कारण होती आई है बल के डर से नहीं। | कुछ इतिहासकारों का मत है कि अशोक ने धार्मिक क्षेत्रों की ओर ध्यान न देकर राष्ट्रीय दृष्टि से हित साधन नहीं किया। इससे भारत का राजनीतिक विकास रूका जबकि उस समय [[रोमन साम्राज्य]] के समान विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना संभव थी। इस नीति से दिग्विजयी सेना निष्क्रिय हो गई और विदेशी आक्रमण का सामना नहीं कर सकी। इस नीति ने देश को भौतिक समृद्धि से विमुख कर दिया जिससे देश में राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास अवरूद्ध हो गया। दूसरी ओर अन्य का मत इससे विपरीत है। वे कहते हैं इसी नीति से भारतीयता का अन्य देशों में प्रचार हुआ। घृणा के स्थान पर सहृदयता विकसित हुई, सहिष्णुता और उदारता को बल मिला तथा बर्बरता के कृत्यों से भरे हुए इतिहास को एक नई दिशा का बोध हुआ। लोकहित की दृष्टि से अशोक ही अपने समकालीन इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने न केवल मानव की वरन जीवमात्र की चिंता की। इस मत-विभिन्नता के रहते हुए भी यह विचार सर्वमान्य है कि अशोक अपने काल का अकेला सम्राट था, जिसकी प्रशस्ति उसके गुणों के कारण होती आई है बल के डर से नहीं। | ||

{{शासन क्रम |शीर्षक=[[मौर्य काल]] |पूर्वाधिकारी=[[बिन्दुसार]] |उत्तराधिकारी=[[दशरथ मौर्य]]}} | {{शासन क्रम |शीर्षक=[[मौर्य काल]] |पूर्वाधिकारी=[[बिन्दुसार]] |उत्तराधिकारी=[[दशरथ मौर्य]]}} | ||

{{लेख प्रगति | {{लेख प्रगति | ||

|आधार= | |आधार= | ||

|प्रारम्भिक= | |प्रारम्भिक= | ||

|माध्यमिक= | |माध्यमिक=माध्यमिक2 | ||

|पूर्णता= | |पूर्णता= | ||

|शोध= | |शोध= | ||

09:19, 14 जनवरी 2012 का अवतरण

अशोक

| |

| पूरा नाम | राजा[1] प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय अशोक मौर्य |

| अन्य नाम | 'देवानाम्प्रिय' एवं 'प्रियदर्शी'[2] |

| जन्म | 304 ईसा पूर्व (संभावित) |

| जन्म भूमि | पाटलिपुत्र (पटना) |

| मृत्यु तिथि | 232 ईसा पूर्व |

| मृत्यु स्थान | पाटलिपुत्र, पटना |

| पिता/माता | बिन्दुसार, सुभद्रांगी (उत्तरी परम्परा), रानी धर्मा (दक्षिणी परम्परा) |

| पति/पत्नी | (1) देवी (वेदिस-महादेवी शाक्यकुमारी), (2) कारुवाकी (द्वितीय देवी तीवलमाता), (3) असंधिमित्रा- अग्रमहिषी, (4) पद्मावती, (5) तिष्यरक्षिता[3] |

| संतान | देवी से- पुत्र महेन्द्र, पुत्री संघमित्रा और पुत्री चारुमती, कारुवाकी से- पुत्र तीवर, पद्मावती से- पुत्र कुणाल (धर्मविवर्धन) और भी कई पुत्रों का उल्लेख है। |

| उपाधि | राजा[1], 'देवानाम्प्रिय' एवं 'प्रियदर्शी' |

| राज्य सीमा | सम्पूर्ण भारत |

| शासन काल | ईसापूर्व 274[4] - 232 |

| शा. अवधि | 42 वर्ष लगभग |

| राज्याभिषेक | 272[5] और 270[4] ईसा पूर्व के मध्य |

| धार्मिक मान्यता | हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म |

| प्रसिद्धि | अशोक महान, साम्राज्य विस्तारक, बौद्ध धर्म प्रचारक |

| युद्ध | सम्राट बनने के बाद एक ही युद्ध लड़ा 'कलिंग-युद्ध' (262-260 ई.पू. के बीच) |

| निर्माण | भवन, स्तूप, मठ और स्तंभ |

| सुधार-परिवर्तन | शिलालेखों द्वारा जनता में हितकारी आदेशों का प्रचार |

| राजधानी | पाटलिपुत्र (पटना) |

| पूर्वाधिकारी | बिन्दुसार (पिता) |

| वंश | मौर्य |

| संबंधित लेख | अशोक के शिलालेख, मौर्य काल आदि |

अशोक अथवा 'असोक' (काल ईसा पूर्व 269 - 232) प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का राजा था। अशोक का देवानाम्प्रिय एवं प्रियदर्शी आदि नामों से भी उल्लेख किया जाता है। उसके समय मौर्य राज्य उत्तर में हिन्दुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर, कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफ़ग़ानिस्तान तक पहुँच गया था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य के बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। जीवन के उत्तरार्ध में अशोक गौतम बुद्ध का भक्त हो गया और उन्हीं[6] की स्मृति में उसने एक स्तम्भ खड़ा कर दिया जो आज भी नेपाल में उनके जन्मस्थल - लुम्बिनी में 'मायादेवी मन्दिर' के पास अशोक स्तम्भ के रूप में देखा जा सकता है। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफ़ग़ानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। अशोक के अभिलेखों में प्रजा के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की गई है।

जीवन परिचय

जन्म

अशोक प्राचीन भारत के मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था। जिसका जन्म लगभग 304 ई. पूर्व में माना जाता है। लंका की परम्परा में [7] बिंदुसार की सोलह पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। पुत्रों में केवल तीन के नामोल्लेख हैं, वे हैं - सुसीम [8] जो सबसे बड़ा था, अशोक और तिष्य। तिष्य अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था।[9]भाइयों के साथ गृह-युद्ध के बाद 272 ई. पूर्व अशोक को राजगद्दी मिली और 232 ई. पूर्व तक उसने शासन किया।

इन्हें भी देखें: अशोक का परिवार, बिंदुसार एवं चंद्रगुप्त मौर्य

सम्राट अशोक

आरंभ में अशोक भी अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार की भाँति युद्ध के द्वारा साम्राज्य विस्तार करता गया। कश्मीर, कलिंग तथा कुछ अन्य प्रदेशों को जीतकर उसने संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसकी सीमाएं पश्चिम में ईरान तक फैली हुई थीं। परंतु कलिंग युद्ध में जो जनहानि हुई उसका अशोक के हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह हिंसक युद्धों की नीति छोड़कर धर्म विजय की ओर अग्रसर हुआ। अशोक की प्रसिद्धि इतिहास में उसके साम्राज्य विस्तार के कारण ही नहीं है वरन धार्मिक भावना और मानवतावाद के प्रचारक के रूप में भी है।

बिन्दुसार की मृत्यु के बाद अशोक सम्राट बना। अशोक के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में प्रमुख साधन अशोक के शिलालेख तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण अभिलेख हैं। किन्तु ये अभिलेख अशोक के प्रारम्भिक जीवन पर कोई प्रकाश नहीं डालते। इनके लिए हमें संस्कृत तथा पालि में लिखे हुए बौद्ध ग्रंथों पर निर्भर रहना पड़ता है। परम्परानुसार अशोक ने अपने भाइयों का हनन करके सिंहासन प्राप्त किया था।

देवानाम्प्रिय प्रियदर्शी के अर्थ

'देवानाम्प्रिय प्रियदर्शी' इस वाक्यांश में बी.ए. स्मिथ के मतानुसार 'देवानाम्प्रिय' आदरसूचक पद है और इसी अर्थ में हमने भी इसको लिया है किंतु देवानाम्प्रिय शब्द (देव-प्रिय नहीं) पाणिनी के एक सूत्र[10] के अनुसार अनादर का सूचक है। कात्यायन[11] इसे अपवाद में रखता है। पतंजलि[12] और यहाँ तक कि काशिका (650 ई.) भी इसे अपवाद ही मानते हैं। पर इन सबके उत्तरकालीन वैयाकरण भट्टोजीदीक्षित इसे अपवाद में नहीं रखते। वे इसका अनादरवाची अर्थ 'मूर्ख' ही करते हैं। उनके मत से 'देवानाम्प्रिय ब्रह्मज्ञान से रहित उस पुरुष को कहते हैं जो यज्ञ और पूजा से भगवान को प्रसन्न करने का यत्न करता है जैसे गाय दूध देकर मालिक को।[13] इस प्रकार एक उपाधि जो नंदों, मौर्यों और शुंगों के युग में आदरवाची थी उस महान राजा के प्रति ब्राह्मणों के दुराग्रह के कारण अनादर सूचक बन गई।

पाणिनी का सूत्र है "षष्ठ्या आकोशे" अर्थात आकोश अनादर के लिए समस्त पदों में षष्ठी की विभक्ति वर्तमान रहती है, जैसे चौरस्य कुलम, इसके विपरीत ब्राह्मण-कुलम में षष्ठी विभक्ति लुप्त है क्योंकि इस पद से किसी अनादर की सूचना नहीं मिलती। इसी प्रकार देवानाम्प्रिय वार्त्तिक का उदाहरण है। पतंजलि ने पाणिनी[14] के भाष्य में देवानाम्प्रिय को तो दीर्घायु: और आयुष्मान की भाँति आशीर्वाद का संबोधन माना है। बाण के हर्षचरित में दोनों ही अवसरों पर इसे आदरसूचक माना है।[15]

अशोक का शासन

अशोक सीरिया के राजा 'एण्टियोकस द्वितीय'[16] और कुछ अन्य यवन[17] राजाओं का समसामयिक था, जिनका उल्लेख 'शिलालेख संख्या 8' में है। इससे विदित होता है कि अशोक ने ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य किया, किंतु उसके राज्याभिषेक की सही तारीख़ का पता नहीं चलता है। अशोक ने 40 वर्ष राज्य किया। इसलिए राज्याभिषेक के समय वह युवक ही रहा होगा। अशोक के राज्यकाल के प्रारम्भिक 12 वर्षों का कोई सुनिश्चित विवरण उपलब्ध नहीं है। [18]

तक्षशिला और कलिंग पर विजय

अपने राज्याभिषेक के नवें वर्ष तक अशोक ने मौर्य साम्राज्य की परम्परागत नीति का ही अनुसरण किया। अशोक ने देश के अन्दर साम्राज्य का विस्तार किया किन्तु दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई।[5]

कलिंग युद्ध

कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट से अशोक की अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुँचा।[5] 260 ई. पू. में अशोक ने कलिंगवसियों पर आक्रमण किया, उन्हें पूरी तरह कुचलकर रख दिया। मौर्य सम्राट के शब्दों में, 'इस लड़ाई के कारण 1,50,000 आदमी विस्थापित हो गए, 1,00,000 व्यक्ति मारे गए और इससे कई गुना नष्ट हो गए....'। युद्ध की विनाशलीला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया और वह प्रायश्चित्त करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ।[19]

अशोक का हृदय परिवर्तन

युद्ध की भीषणता का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा।[20] अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और 'दिग्विजय' के स्थान पर 'धम्म विजय' की नीति को अपनाया। डा. हेमचंद्र रायचौधरी के अनुसार मगध का सम्राट बनने के बाद यह अशोक का प्रथम तथा अन्तिम युद्ध था। इसके बाद मगध की विजयों तथा राज्य-विस्तार का यह युग समाप्त हुआ जिसका सूत्रपात बिंबिसार की अंग विजय के बाद हुआ था। अब एक नए युग आरम्भ हुआ। यह युग शान्ति, सामाजिक प्रगति तथा धर्मप्रचार का था, किन्तु इसके साथ-साथ राजनीतिक गतिरोध और सामरिक कुशलता भी दिखाई देने लगी। सैनिक अभ्यास के अभाव में मगध का सामरिक आवेश और उत्साह क्षीण होने लगा।[5]

दक्षिण भारत में अशोक

दक्षिण में मौर्य प्रभाव के प्रसार की जो प्रक्रिया चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आरम्भ हुई, वह अशोक के नेतृत्व में और भी अधिक पुष्ट हुई। लगता है कि चंद्रगुप्त की सैनिक प्रसार की नीति ने वह स्थायी सफलता नहीं प्राप्त की, जो अशोक की धम्म विजय ने की थी। गावीमठ, ब्रह्मगिरि, मस्की, येर्रागुण्डी, जतिंग रामेश्वर आदि स्थलों पर स्थित अशोक के शिलालेख इसके प्रमाण हैं। और फिर परिवर्ती कालीन साहित्य में, विशेष रूप से दक्षिण में अशोकराज की परम्परा काफ़ी प्रचलित प्रतीत होती है। ह्यूनत्सांग ने तो चोल-पाड्य राज्यों में (जिन्हें स्वयं अशोक के शिलालेख 2 एवं 13 में सीमावर्ती प्रदेश बताया गया है) भी अशोकराज के द्वारा निर्मित अनेक स्तूपों का वर्णन किया है।

अर्थव्यवस्था

तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तरी भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि प्रधान हो गई थी। भू-राजस्व सरकार की आय का सर्वमान्य स्रोत बन चुका था और यह महसूस किया जाने लगा कि कृषि-अर्थव्यवस्था का विस्तार होने पर नियमित कराधान से राजस्व में भी सुनिश्चित्त वृद्धि होगी। अधिकांश जनसंख्या कृषक थी और गाँव में रहती थी। राजा और राज्य का भेद उत्तरोत्तर मिटता जा रहा था।[21]

शिलालेख और स्तूप

पूर्व में बंगाल तक मौर्य साम्राज्य के विस्तृत होने की पुष्टि महास्थान शिलालेख से होती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है और मौर्य काल का माना जाता है। महावंश के अनुसार अशोक अपने पुत्र को विदा करने के लिए ताम्रलिप्ति तक आया था। ह्वेन त्सांग को भी ताम्रलिप्ति, कर्णसुवर्ण, समतट, पूर्वी बंगाल तथा पुण्ड्रवर्धन में अशोक के स्तूप देखने को मिले थे। दिव्यावदान में कहा गया है कि अशोक के समय तक बंगाल मगध साम्राज्य का ही एक अंग था। आसाम कदाचित् मौर्य साम्राज्य से बाहर था।

|

- मौर्य सम्राट के शब्दों में

|

स्तूप

कहा जाता है कि अशोक ने एक हज़ार स्तूपों का निर्माण कराया था, जिनमें से भिलसा के एक स्तूप को छोड़्कर शेष सभी नष्ट हो गये हैं। उसका राजप्रासाद, जिसे फाहियान ने चौथी शताब्दी में देखा था, सातवीं शताब्दी में हुएनसांग की यात्रा के समय तक नष्ट हो गया था। अशोक का राजप्रासाद इतना भव्य था कि उसे देखकर यह समझा था कि उसको अशोक के लिए देवों ने तैयार किया होगा। उसके कुछ प्रस्तर स्तम्भो पर इतनी सुंदर पॉलिश है कि शताब्दियाँ बीत जाने पर भी खराब नहीं हुई है। ललित कला और स्थापत्य कला के पारखी उनकी बहुत प्रशंसा करते है। दूर दूर तक फैले ये प्रस्तर स्तम्भ एक ही चट्टान से काट कर बनाये गये थे। और भारतीय शिल्प के अनुपम उदाहरण हैं। "उनको देखने से मालूम होता है कि उस समय पत्थर पर पॉलिश करने की कला अत्यंत उन्नत थी और आधुनिक युग में यह कला विलुप्त हो गयी है।"[22]

राज्यों से संबंध

यद्यपि अशोक का साम्राज्य विस्तृत था तथापि साम्राज्य के अंतर्गत सभी देशों पर उसका सीधा शासन था। अशोक के पाँचवे और तेरहवें शिलालेख में कुछ जनपदों तथा जातियों का उल्लेख किया गया है। जैसे यवन, काम्बोज, नाभक, नाभापंक्ति, भोज, पितनिक, आन्ध्र, पुलिंद। रेप्सन का विचार है कि ये देश तथा जातियाँ अशोक द्वारा जीते गए राज्य के अंतर्गत न होकर प्रभावक्षेत्र में थे।[23] किन्तु यह सही प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि इन प्रदेशों में अशोक के धर्म महामात्रों के नियुक्त किए जाने का उल्लेख है। डा. रायचौधरी के अनुसार इन लोगों के साथ विजितों तथा अंतरविजितों[24] के बीच का व्यवहार किया जाता था। गांधार, यवन, काम्बोज, उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रदेश में थे। भोज, राष्ट्रिक, पितनिक सम्भवतः अपरान्त पश्चिमी सीमा में थे। 13वें शिलालेख में अशोक ने अटवी जातियों का उल्लेख किया है, जो अपराध करते थे। उन्हें यथासम्भव क्षमा करने का आश्वासन दिया गया है। किन्तु साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि अनुताप अर्थात् पश्चाताप में भी 'देवानाम्प्रिय' का प्रभाव है। यदि ये जातियाँ कठिनाइयाँ उत्पन्न करें तो राजा को उन्हें सज़ा देने तथा मारने की शक्ति भी है। सम्भवतः यह 'अटवी प्रदेश' बुंदेलखण्ड से लेकर उड़ीसा तक फैला हुआ था। ये अटवी जातियाँ यद्यपि पराजित हुईं थीं, तथापि उनकी आंतरिक स्वतंत्रता को मान्यता दे दी गई थी।

धर्म परिवर्तन

|

- अशोक

|

इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने पूर्वजों की तरह अशोक भी ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। महावंश के अनुसार वह प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन दिया करता था और अनेक देवी - देवताओं की पूजा किया करता था। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे। पशुबलि में उसे कोई हिचक नहीं थी। किन्तु अपने पूर्वजों की तरह वह जिज्ञासु भी था। मौर्य राज्य सभा में सभी धर्मों के विद्वान भाग लेते थे। जैसे - ब्राह्मण, दार्शनिक, निग्रंथ, आजीवक, बौद्ध तथा यूनानी दार्शनिक। दीपवंश के अनुसार अशोक अपनी धार्मिक जिज्ञासा शान्त करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों के व्याख्याताओं को राज्यसभा में बुलाता था। उन्हें उपहार देकर सम्मानित करता था और साथ ही स्वयं भी विचारार्थ अनेक सवाल प्रस्तावित करता था। वह यह जानना चाहता था कि धर्म के किन ग्रंथों में सत्य है। उसे अपने सवालों के जो उत्तर मिले उनसे वह संतुष्ट नहीं था।

अशोक का धम्म

संसार के इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है कि उसने निरन्तर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान सम्भव था, अशोक के लेखों में उन्हें 'धम्म' कहा गया है। दूसरे तथा सातवें स्तंभ-लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है, "धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पापरहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया-दान तथा शुचिता।" आगे कहा गया है कि, "प्राणियों का वध न करना, जीवहिंसा न करना, माता-पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र, परिचितों, सम्बन्धियों, ब्राह्मण तथा श्रवणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार और दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार।"

धम्म में प्रवृत्त

कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक अपने शिलालेखों के अनुसार धम्म में प्रवृत्त हुआ। यहाँ धम्म का आशय बौद्ध धर्म लिया जाता है और वह शीघ्र ही बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। बौद्ध मतावलम्बी होने के बाद अशोक का व्यक्तित्व एकदम बदल गया। आठवें शिलालेख में जो सम्भवत: कलिंग विजय के चार वर्ष बाद तैयार किया गया था, अशोक ने घोषणा की- 'कलिंग देश में जितने आदमी मारे गये, मरे या क़ैद हुए उसके सौंवे या हज़ारवें हिस्से का नाश भी अब देवताओं के प्रिय को बड़े दु:ख का कारण होगा।'

धम्म के सिद्धांत

धम्म के इन सिद्धांतों का अनुशीलन करने से इस सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह एक सर्वसाधारण धर्म है। जिसकी मूलभूत मान्यताएँ सभी सम्प्रदायों में मान्य हैं और जो देश काल की सीमाओं में आबद्ध नहीं हैं। किसी पाखंड या सम्प्रदाय का इससे विरोध नहीं हो सकता। अशोक ने अपने तेरहवें शिलालेख में लिखा है—ब्राह्मण, श्रमण और ग्रहस्थ सर्वत्र रहते हैं और धर्म के इन आचरणों का पालन करते हैं।

नैतिक उत्थान के लिए धम्म का प्रचार

किन्तु बौद्ध अनुश्रुतियों और अशोक के अभिलेखों से यह सिद्ध नहीं होता कि उसने किसी राजनीतिक उद्देश्य से धम्म का प्रचार किया। तेरहवें शिलालेख और लघु शिलालेख से विदित होता है कि अशोक धर्म परिवर्तन का कलिंग युद्ध से निकट सम्बन्ध है। प्रसिद्ध लेखिका रोमिला थापर का मत है कि धम्म कल्पना अशोक की निजी कल्पना थी, किन्तु अशोक के शिलालेखों में धम्म की जो बातें दी गई हैं उनसे स्पष्ट है कि वे पूर्ण रूप से बौद्ध ग्रंथों से ली गई हैं। ये बौद्ध ग्रंथ हैं—दीघनिकाय के लक्खण सुत्त चक्कवत्ती सीहनाद सुत्त, राहुलोवाद सुत्त तथा धम्मपद। इन ग्रंथों में वर्णित धर्मराज के आदर्श से प्रेरित होकर ही अशोक ने धम्म विजय आदर्श को अपनाया।

अहिंसा का प्रचार

अशोक ने धम्म प्रचार के लिए बड़ी लगन और उत्साह से काम किया। अहिंसा के प्रचार के लिए अशोक ने कई क़दम उठाए। उसने युद्ध बंद कर दिए और स्वयं को तथा राजकर्मचारियों को मानव-मात्र के नैतिक उत्थान में लगाया। जीवों का वध रोकने के लिए अशोक ने प्रथम शिलालेख में विक्षप्ति जारी की कि किसी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। 'इह' शब्द से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह निषेध या तो राजभवन या फिर पाटलिपुत्र के लिए ही था, समस्त साम्राज्य के लिए नहीं। पशु—वध को एकदम रोकना असम्भव था। अतः अशोक ने लिखा है कि राजकीय रसोई में पहले जहाँ सैकड़ों हज़ारों पशु भोजन के लिए मारे जाते थे, वहाँ अब केवल तीन प्राणी—दो मोर और एक मृग मारे जाते हैं, और भविष्य में वे भी नहीं मारे जाएँगे।

बौद्ध धर्म

इसमें कोई संदेह नहीं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सभी बौद्ध ग्रंथ अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं। अशोक के बौद्ध होने के सबल प्रमाण उसके अभिलेख हैं। राज्याभिषेक से सम्बद्ध लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को 'बुद्धशाक्य' कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि वह ढाई वर्ष तक एक साधारण उपासक रहा। भाब्रु लघु शिलालेख में अशोक त्रिरत्न—बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास करने के लिए कहता है और भिक्षु तथा भिक्षुणियों से कुछ बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन तथा श्रवण करने के लिए कहता है। लघु शिलालेख से यह भी पता चलता है कि राज्याभिषेक के दसवें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की, बारहवें वर्ष वह निगालि सागर गया और कोनगमन बुद्ध के स्तूप के आकार को दुगुना किया। महावंश तथा दीपवंश के अनुसार उसने तृतीय बौद्ध संगीति (सभा) बुलाई और मोग्गलिपुत्त तिस्स की सहायता से संघ में अनुशासन और एकता लाने का सफल प्रयास किया। यह दूसरी बात है कि एकता थेरवाद बौद्ध सम्प्रदाय तक ही सीमित थी। अशोक के समय थेरवाद सम्प्रदाय भी अनेक उपसम्प्रदायों में विभक्त हो गया था।

अशोक के धर्म संबंधी शिलालेख

अशोक के लेख शिलाओं, प्रस्तर स्तम्भों और गुफाओं में पाये जाते हैं। अशोक के लेखों को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है -

- शिलालेख

- स्तम्भलेख

- गुफालेख

- शिलालेखों और स्तम्भ लेखों को दो उपश्रेणियों में रखा जाता है। 14 शिलालेख सिलसिलेवार हैं, जिनको चतुर्दश शिलालेख कहा जाता है। ये शिलालेख शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, सोपारा, धौली और जौगढ़ में मिले हैं। कुछ फुटकर शिलालेख असम्बद्ध रूप में हैं और संक्षिप्त हैं। शायद इसीलिए उन्हें लघु शिलालेख कहा जाता है। इस प्रकार के शिलालेख रूपनाथ, सासाराम, बैराट, मास्की, सिद्धपुर, जतिंगरामेश्वर और ब्रह्मगिरि में पाये गये हैं।

- दूसरी श्रेणी के लघु शिलालेख बैराट[25], येरागुड़ी और कोपबाल में मिले हैं। दो अन्य लघु शिलालेख अभी हाल में ही अफ़गानिस्तान में - एक जलालाबाद में और दूसरा कंधार के निकट मिला है।

- इसके अलावा सात लेख स्तम्भों पर उत्कीर्ण हैं, जिसके कारण वह स्तम्भ लेख के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये स्तम्भ लेख दिल्ली, इलाहाबाद, लौरिया - अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा में मिले हैं। कुछ स्तम्भों पर केवल एक एक लेख है, अत: उन्हें सात स्तम्भ लेखों के क्रम से अलग रखा गया है और वे लघुस्तम्भ लेख कहे जाते हैं। इस प्रकार के लघु स्तम्भलेख सारनाथ, साँही, रुम्मिनदेह और निग्लीव में मिले हैं।

- अंतिम तीन लेख बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में मिले हैं और उनको गुफालेखों के नाम से पुकारा जाता है।[26]

शिलालेखों में अशोक

शिलाओं तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के अनुशीलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अशोक का धम्म व्यावहारिक फलमूलक (अर्थात फल को दृष्टि में रखने वाला) और अत्यधिक मानवीय था। इस धर्म के प्रचार से अशोक अपने साम्राज्य के लोगों में तथा बाहर अच्छे जीवन के आदर्श को चरितार्थ करना चाहता था। इसके लिए उसने जहाँ कुछ बातें लाकर बौद्ध धर्म में सुधार किया वहाँ लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं किया। वस्तुतः उसने अपने शासनकाल में निरन्तर यह प्रयास किया कि प्रजा के सभी वर्गों और सम्प्रदायों के बीच सहमति का आधार ढूंढा जाए और सामान्य आधार के अनुसार नीति अपनाई जाए। सातवें शिलालेख में अशोक ने कहा, "सभी सम्प्रदाय सभी स्थानों में रह सकते हैं, क्योंकि सभी आत्मसंयम और भावशुद्धि चाहते हैं।" बारहवें शिलालेख में उसने घोषणा की कि अशोक सभी सम्प्रदायों के गृहस्थ और श्रवणों का दान आदि के द्वारा सम्मान करता है। किन्तु महाराज दान और मान को इतना महत्त्व नहीं देते जितना इस बात को देते हैं कि सभी सम्प्रदाय के लोगों में सारवृद्धि हो, सारवृद्धि के लिए मूलमंत्र है वाकसंयम (वचो गुत्ति)। लोगों को अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा तथा दूसरे सम्प्रदायों की निन्दा नहीं करनी चाहिए। लोगों में सहमति (समवाय) बढ़ाने के लिए धम्म महापात्र तथा अन्य कर्मचारियों को लगाया गया है। अशोक पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने अपने आदेश (लेख) केवल बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए खुदवाये हैं पर यह विचार न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि उसने सभी सम्प्रदायों को प्रकट रूप से सहायता दी।[27]

विदेशों से सम्बन्ध

धम्म प्रचार एवं धम्म विजय के संदर्भ में अशोक के शिलालेखों में कुछ ऐसे विवरण भी मिलते हैं, जिनमें उसके एवं विदेशों के पारस्परिक सम्बन्धों का आभास मिलता है। ये सम्बन्ध कूटनीति एवं भौगोलिक सान्निध्य के हितों पर आधारित थे। अशोक ने जो सम्पर्क स्थापित किए वे अधिकांशतः दक्षिण एवं पश्चिम क्षेत्रों में थे और धम्म मिशनों के माध्यम से स्थापित किए थे। इन मिशनों की तुलना आधुनिक सदभावना मिशनों से की जा सकती है। अशोक के ये मिशन स्थायी तौर पर विदेशों में एक आश्चर्यजनक तथ्य हैं कि स्तंभ अभिलेख नं. 7, जो अशोक के काल की आख़िरी घोषणा मानी जाती है, ताम्रपर्ण, श्रीलंका के अतिरिक्त और किसी विदेशी शक्ति का उल्लेख नहीं करती। शायद विदेशों में अशोक को उनती सफलता नहीं मिली जितनी साम्राज्य के भीतर। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि विदेशों से सम्पर्क के जो द्वार सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात खुले थे, वे अब और अधिक चौड़े हो गए।

यवन, काम्बोज एवं गांधार

जहाँ तक पश्चिमी शक्तियों का सम्बन्ध है, शिलालेख 5 एवं 13 में यवनों, काम्बोजों एवं गांधारों का उल्लेख है। किन्तु उत्तर-पश्चिम की इन शक्तियों के पश्चिम में भी कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं, जो कि सिकन्दर के आक्रमण के बाद स्थापित हो गई थीं और सामान्य रूप से यवन थीं। इनमें से कुछ को अशोक ने नाम लेकर अभिहित किया है। एक स्थान पर अशोक ने कहा है कि उसके धम्म मिशन सीमावर्ती राज्यों और 600 योजन जैसे सुदूर क्षेत्रों में भी पहुँचे थे। शिलालेख 2 एवं 13 में यवन नरेश अंतियोक का उल्लेख है जो अखमनी एण्टियोकस द्वितीय माना जाता है। कहा जाता है कि अशोक ने विशाल पत्थर पर एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया जिसकी घोषणाओं की शैली अखमनी प्ररूप से प्ररित थी। भाषाशास्त्रीय अध्ययन से भी इन सम्पर्कों की पुष्टि होती है। अशोक के शाहबज़गढ़ी एवं मनसेहरा शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग एवं कुछ ईरानी शब्दों का प्रयोग भी इसी ओर संकेत करते हैं। रुद्रदामा के जूनागढ़ अभिलेख में अपरान्त (पश्चिम भारत) में अशोक के गवर्नर के रूप में योनराज तुफ़ास्क का नाम मिलता है। जो स्पष्टतः एक ईरानी नाम है। पश्चिम के ही कुछ अन्य नरेशों के नाम अशोक के शिलालेख नं0 13 में मिलते हैं--

- तुरमाय अर्थात् तुलमाय, जो मिस्र का यवन नरेश टाल्मी द्वितीय फिलाडेल्फस (ई. पू. 285-47) था।

- अंतिकितनी अर्थात् अंतेकिन—मेसिडोनिया का यवन नरेश ऐण्टीगोनस गोनातास (ई. पू. 277-39)।

- मका अर्थात् मगा—उत्तरी अफ्रीका में सेरीन का यवन नरेश मगा (ई. पू. 282-58)।

- अलिकसुन्दर—ऐपीरस का यवन नरेश एलेक्ज़ेडर (ई. पू. 272-55) अथवा कोरिन्स का यवन नरेश एलेक्ज़ेडर (ई0 पू. 252-44)।

धर्म परायण अशोक

बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने धर्म प्रचार के लिए बड़ी लगन और उत्साह से काम किया। परन्तु शासन के प्रति वह कतई उदासीन नहीं हुआ। धर्म परायणता ने उसमें प्रजा के ऐहिक एवं पारलौकिक कल्याण के लिए लगन पैदा की। उसने राजा और प्रजा के बीच पैतृक सम्बन्ध को बढ़ाने पर अधिक बल दिया। कलिंग में अशोक ने कहा है, "सारी प्रजा मेरी संतान है, जिस प्रकार मैं अपनी संतान ऐहिक और कल्याण की कामना करता हूँ उसी प्रकार, अपनी प्रजा के ऐहिक और पारलौकिक कल्याण और सुख के लिए भी। जैसे एक माँ एक शिशु को एक कुशल धाय का सौंपकर निश्चिंत हो जाती है कि कुशल धाय संतान का पालन-पोषण करने में समर्थ है, उसी प्रकार मैंने भी अपनी प्रजा के सुख और कल्याण के लिए राजुकों की नियुक्ति की है" (चौथा स्तंभ लेखा)। वह प्रजा के कार्य करने के लिए सदैव उद्यत रहता था। अपने छठे शिलालेख में उसने यह घोषणा की, "हर क्षण और हर स्थान पर—चाहे वह रसोईघर हो, अंतपुर में हो अथवा उद्यान में—मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यों के सम्बन्ध में सूचित करें। मैं जनता का कार्य करने में कभी भी नहीं आघाता। मुझे प्रजा के हित के लिए कार्य करना चाहिए।" इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा के उत्थानव्रत और प्रजाहित आदर्श पर अशोक ने अत्यधिक बल दिया। यही नहीं, अशोक ने राजा के कर्तव्य का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। राजा प्रजा का ऋणी है, प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करके वह प्रजा का ऋण चुकाता है। अशोक के आठवें शिलालेख में तथा मास्की लघु शिलालेख में यह अनुमान लगाया गया है कि अशोक राज्य के विभिन्न भागों में निरीक्षाटन भी करता था। जिससे जनता के सुख—दुःख का सीधे पता लगा सके। पुरुषों और प्रतिवेदकों द्वारा जनसम्पर्क बना रहता था।

निधन

इस बात का भी विवरण नहीं मिलता है कि अशोक के कर्मठ जीवन का अंत कब, कैसे और कहाँ हुआ। तिब्बती परम्परा के अनुसार उसका देहावसान तक्षशिला में हुआ। उसके एक शिलालेख के अनुसार अशोक का अंतिम कार्य भिक्षुसंघ मे फूट डालने की निंदा करना था।सम्भवत: यह घटना बौद्धों की तीसरी संगति के बाद की है। सिंहली इतिहास ग्रंथों के अनुसार तीसरी संगीति अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी।[28]

जीवन कालक्रम

| तिथि | विवरण |

|---|

अशोक के जीवन और शासन का जो कालक्रम उसके लेखों से विदित होता है उसकी तुलना जनश्रुतियों से करना लाभदायक होगा। ये जनश्रुतियां उत्तरी और दक्षिणी दोनों हैं। उत्तरी जनश्रुति दिव्यावदान में और दक्षिणी महावंश में सुरक्षित है। कालक्रम के ये दोनों आधार यद्यपि अलग-अलग हैं तथापि अनेक मामलों में ये एक दूसरे का समर्थन करते प्रतीत होते हैं। अशोक के अभिषेक की तिथि ईसा पूर्व 270 में निश्चित हो चुकी है। अब इसी स्थान से शुरू करके हम अशोक के जीवन व शासन की नीचे लिखी घटनाओं की तिथियां निकाल सकते हैं और उन्हें कालक्रम से सुव्यवस्थित भी कर सकते हैं।

उत्तराधिकारी

40 वर्ष तक राज्य करने के बाद लगभग ई. पू. 232 में अशोक की मृत्यु हुई। उसके बाद लगभग 50 वर्ष तक अशोक के अनेक उत्तराधिकारियों ने शासन किया। किन्तु इन मौर्य शासकों के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अपर्याप्त तथा अनिश्चित है। पुराण, बौद्ध तथा जैन अनुश्रुतियों में इन उत्तराधिकारियों के नामों की जो सूचियाँ दी गई हैं वे एक-दूसरे से मेल नहीं खाती हैं।

- पुराणों के अनुसार अशोक के बाद 'कुणाल' गद्दी पर बैठा। दिव्यावदान में उसे 'धर्मविवर्धन' कहा गया है। 'धर्मविवेर्धन' सम्भवतः उसका विरुद्ध था, किन्तु अशोक के और भी पुत्र थे।

- राजतरंगिणी के अनुसार 'जलौक' कश्मीर का स्वतंत्र शासक बन गया।

- तारनाथ के अनुसार 'वीरसेन' अशोक का पुत्र था, जो गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक की मृत्यु के बाद ही साम्राज्य का विघटन हो गया। कुणाल अंधा था, अतः वह शासन कार्य में असमर्थ था।

- जैन तथा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शासन की बाग़डोर उसके पुत्र 'संप्रति' के हाथ में थी। इन अनुश्रुतियों के अनुसार संप्रति ही कुणाल का उत्तराधिकारी था।

- पुराणों तथा नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफ़ाओं के शिलालेख के अनुसार दशरथ कुणाल का पुत्र था। नागार्जुनी गुफ़ाओं को दशरथ ने आजीविकों को दान में दिया था। इन प्रमाणों के आधार पर यह मत प्रस्तुत किया गया कि मगध साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। दशरथ का अधिकार साम्राज्य के पूर्वी भाग में तथा संप्रति का पश्चिमी भाग में था।

- विष्णु पुराण तथा गार्गी संहिता के अनुसार संप्रति तथा दशरथ के बाद उल्लेखनीय मौर्य शासक सालिसुक था। उसे संप्रति का पुत्र बृहस्पति भी माना जा सकता है।

- पुराणों में ही नहीं वरन् हर्षचरित में भी मगध के अन्तिम सम्राट का नाम बृहद्रथ दिया गया है। इनके अनुसार मौर्य वंश के अन्तिम सम्राट बृहद्रथ की, उसके सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ हो गया।

अशोक का परिवार

| क्रमांक | रिश्ता | नाम एवं विवरण |

|---|

लंका की परम्परा में [60] बिंदुसार की सोलह पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। पुत्रों में केवल तीन के नामोल्लेख हैं, वे हैं - सुमन [61] जो सबसे बड़ा था, अशोक और तिष्य। तिष्य अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। उत्तरी परम्पराओं में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी[62] मिलता है, जिसे चम्पा के एक ब्राह्मण की रूपवती कन्या बतलाया गया है। इससे बिंदुसार को एक दूसरा पुत्र भी हुआ था, जिसका नाम विगताशोक (वीताशोक) था ना कि तिष्य जैसा कि लंका की परम्परा में आता है। दक्षिण की परम्परा में उसकी माता का नाम 'धर्मा' आया है। धर्मा को अग्रमहिषी (अग्ग-महेसी)[63] कहा गया है। उसके परिवार के गुरु का नाम 'जनसान' था, जो कि 'आजीविक' साधु था। इससे इस बात का खुलासा हो जाता है कि अशोक आजीविकों को आश्रय क्यों देता था। धर्मा का जन्म मोरियों के क्षत्रिय वंश में हुआ था।[64]

परिवार के सदस्य

कतिपय लेखों में उसके नज़दीकी रिश्तेदारों के नाम भी दिये गये हैं। इस प्रकार दूसरी रानी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर के उल्लेख हैं। एक बाद के लेख में अशोक के पोते दशरथ का नाम आया है। अशोक के लेखों में और जनश्रुतियों में भी अशोक की कई पत्नियाँ होने का उल्लेख है। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उसकी पहली पत्नी का नाम देवी था, जो वेदिसगिरि के एक धनी श्रेष्ठी की पुत्री थी। अशोक ने उसके साथ तब विवाह किया, जब वह उज्जैन में वाइसराय था। महाबोधिवंश[65] में उसे वेदिस-महादेवी और शाक्यानी[66]या शाक्यकुमारी [67] कहा गया है। प्रसेनजित के पुत्र विडूडभ ने जब अपनी ननिहाल वालों को तंग करना शुरू किया तो ये शाक्य उसके भय से अपना वतन छोड़कर वेदिसा (वेदिसं नगरं) चले गये थे।[68] इस प्रकार अशोक की पहली पत्नी बुद्ध के कुल से सम्बद्ध थी। इसके बारे में यह भी कहा गया है कि उसने वेदिसगिरि के महाविहार का निर्माण कराया था।[69] साँची और भिलसा का सम्भवत: यह पहला निर्माण था। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अपने निर्माणों के लिए अशोक ने सांची और उसके उपांत के मनोहर वातावरण को क्योंचुना। इससे भी प्राचीन साहित्य में विदिशा का उल्लेख एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थान के रूप में आया है।[70] देवी से अशोक को एक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा हुई। संघमित्रा का विवाह अशोक के भागिनेय अग्निब्रह्मा से हुआ था। संघमित्रा के एक बेटा भी हुआ था, जिसका नाम सुमन था। महावंश के अनुसार देवी अशोक के साथ पाटलिपुत्र नहीं गयी, क्योंकि वहाँ अशोक की अग्रमहिषी असंधिमित्रा रहती थी।[71]

महेन्द्र और संघमित्रा

अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, इस धर्म के उपदेशों को न केवल देश में वरन विदेशों में भी प्रचारित करने के लिए प्रभावशाली क़दम उठाए। अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा को अशोक ने इसी कार्य के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने अपने कार्यकाल में अनेक शिलालेख खुदवाए जिनमें धर्मोपदेशों को उत्कीर्ण किया गया। राजशक्ति को सर्वप्रथम उसने ही जनकल्याण के विविध कार्यों की ओर अग्रसर किया। अनेक स्तूपों और स्तंभों का निर्माण किया गया। इन्हीं में से सारनाथ का प्रसिद्ध सिंहशीर्ष स्तंभ भी है जो अब भारत के राजचिन्ह के रूप में सम्मानित है। इन्हें भी देखें: महेंद्र (अशोक का पुत्र) एवं संघमित्रा

सहृदयता, सहिष्णुता और उदारता

कुछ इतिहासकारों का मत है कि अशोक ने धार्मिक क्षेत्रों की ओर ध्यान न देकर राष्ट्रीय दृष्टि से हित साधन नहीं किया। इससे भारत का राजनीतिक विकास रूका जबकि उस समय रोमन साम्राज्य के समान विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना संभव थी। इस नीति से दिग्विजयी सेना निष्क्रिय हो गई और विदेशी आक्रमण का सामना नहीं कर सकी। इस नीति ने देश को भौतिक समृद्धि से विमुख कर दिया जिससे देश में राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास अवरूद्ध हो गया। दूसरी ओर अन्य का मत इससे विपरीत है। वे कहते हैं इसी नीति से भारतीयता का अन्य देशों में प्रचार हुआ। घृणा के स्थान पर सहृदयता विकसित हुई, सहिष्णुता और उदारता को बल मिला तथा बर्बरता के कृत्यों से भरे हुए इतिहास को एक नई दिशा का बोध हुआ। लोकहित की दृष्टि से अशोक ही अपने समकालीन इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने न केवल मानव की वरन जीवमात्र की चिंता की। इस मत-विभिन्नता के रहते हुए भी यह विचार सर्वमान्य है कि अशोक अपने काल का अकेला सम्राट था, जिसकी प्रशस्ति उसके गुणों के कारण होती आई है बल के डर से नहीं।

|

|

|

|

|

|

|

टीका टिप्पणी और संदर्भ

- ↑ 1.0 1.1 यह ध्यान देने योग्य बात है कि यद्यपि अशोक सर्वोच्च शासक था पर वह अपने को सिर्फ 'राजा' शब्द से निर्दिष्ट करता है। 'महाराजा' और 'राजाधिराज' जैसी भारी-भरकम या आडम्बर-पूर्ण उपाधियाँ, जो अलग-अलग या मिलाकर प्रयुक्त की जाती हैं, अशोक के समय में प्रचलित नहीं हुई थीं। 'अशोक' | लेखक: डी.आर. भंडारकर | प्रकाशक: एस. चन्द एन्ड कम्पनी | पृष्ठ संख्या:6

- ↑ 'अशोक' | लेखक: डी.आर. भंडारकर | प्रकाशक: एस. चन्द एन्ड कम्पनी | पृष्ठ संख्या:5

- ↑ 'अशोक' | लेखक: राधाकुमुद मुखर्जी | प्रकाशक: मोतीलाल बनारसीदास | पृष्ठ संख्या: 8-9

- ↑ 4.0 4.1 4.2 मुखर्जी, राधाकुमुद अशोक, प्रथम संस्करण (हिन्दी), भारतडिस्कवरी पुस्तकालय: मोतीलाल बनारसीदास, 36-39।

- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 द्विजेन्द्र नारायण झा, कृष्ण मोहन श्रीमाली “मौर्यकाल”, प्राचीन भारत का इतिहास, द्वितीय संस्करण (हिंदी), दिल्ली: हिंदी माध्यम कार्यांवय निदेशालय, 178।

- ↑ महात्मा बुद्ध

- ↑ जिसका आख्यान 'दीपवंश' और 'महावंश' में हुआ है

- ↑ उत्तरी परम्पराओं का सुसीम

- ↑ मुखर्जी, राधाकुमुद अशोक (हिंदी)। नई दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास, 2।

- ↑ पाणिनी 6,3,21

- ↑ ई.पू. 350 सर आर. जी. भंडाकर

- ↑ ई. पू. 150

- ↑ तत्त्वबोधिनी और बालमनोरमा

- ↑ पाणिनी 5, 3, 14

- ↑ 'अशोक' | लेखक: राधाकुमुद मुखर्जी | प्रकाशक: मोतीलाल बनारसीदास | पृष्ठ संख्या: 90

- ↑ 261 - 246 ईसा पू.

- ↑ यूनानी

- ↑ भट्टाचार्य, सचिदानंद भारतीय इतिहास कोश (हिंदी)। लखनऊ: उत्तरप्रदेश हिंदी संस्थान, 26।

- ↑ 'भारत का इतिहास' | लेखिका: रोमिला थापर | प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन | पृष्ठ संख्या: 63

- ↑ सेनार्ट (इंस्क्रिप्शनस एटसे, पृ. 101) ने एक मनोरंजक सुझाव दिया है कि इस युद्ध में जितनी क्रूरता हुई थी, उसी के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। शायद इसी के आधार पर 'चंडाशोक' के अत्याचार की कहानियाँ चल निकलीं।

- ↑ 'भारत का इतिहास' | लेखिका: रोमिला थापर | प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन | पृष्ठ संख्या: 66

- ↑ भट्टाचार्य, सचिदानंद भारतीय इतिहास कोश (हिंदी)। लखनऊ: उत्तरप्रदेश हिंदी संस्थान, 27-28।

- ↑ रेप्सन, ई.जे.। Ancient India: From the Earliest Times to the First Century AD (अंग्रेज़ी)। ।

- ↑ अर्थात् स्वतंत्र सीमावर्ती राज्यों

- ↑ जिसे भाब्रू भी कहते हैं

- ↑ भट्टाचार्य, सचिदानंद भारतीय इतिहास कोश (हिंदी)। लखनऊ: उत्तरप्रदेश हिंदी संस्थान, 27।

- ↑ 'प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता' | लेखक: दामोदर धर्मानंद कोसंबी | अनुवादक: गुणाकर मुले | प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन | पृष्ठ संख्या: 200

- ↑ भट्टाचार्य, सचिदानंद भारतीय इतिहास कोश (हिंदी)। लखनऊ: उत्तरप्रदेश हिंदी संस्थान, 28।

- ↑ महावंश,13,8-11

- ↑ (महावंश 204)

- ↑ (महावंश40-50)

- ↑ (महावंश 22)

- ↑ (महावंश33)

- ↑ (महावंश 85; 20, 2)

- ↑ (महावंश 170)

- ↑ (महावंश 45)

- ↑ (जैसा कि विंसेंट स्मिथ ने किया है)

- ↑ [जैसा कि कैंब्रिज हिस्ट्री (खंड 1,पृष्ठ संख्या 503) में किया है]

- ↑ (महावंश160)

- ↑ (महावंश168)

- ↑ (महावंश170)

- ↑ (महावंश202)

- ↑ (महावंश173, दिव्यावदान 27)

- ↑ (महावंश 204-209)

- ↑ (महावंश197)

- ↑ (दिव्यावदान 27)

- ↑ (महावंश 227-30)।

- ↑ (महावंश231-274, मिला. सांची व सारनाथ के स्तंभ लेख)

- ↑ (महावंश] 12,1-8)

- ↑ (महावंश 13, 1,8-11)

- ↑ (महावंश 20,2)

- ↑ (महावंश 3 व दिव्यावदान 27 में उसे अशोक की अग्रमहिषी कहा है)

- ↑ (दिव्यावदान पृष्ठ संख्या 407)

- ↑ (महावंश. 20, 4-6, दिव्यावदान में बिना तिथि के उलिखित (पृष्ठ संख्या 397 कावेल का संस्करण)

- ↑ (महावंश 20,1-6)

- ↑ मुखर्जी, राधाकुमुद अशोक (हिंदी)। नई दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास, 7-8।

- ↑ दिव्यावदान अध्याय 27, के अनुसार अशोक ने अपनी रानी पद्मावती में उत्पन्न अपने नवजात पुत्र को धर्मविवर्धन नाम दिया था। पर जैसा उसके साथ गये मंत्रियों ने कहा था शिशु की आँखें हिमालय के कुणाल पक्षी की तरह थीं। इसलिए अशोक ने उसे कुणाल कहना शुरू कर दिया था।

- ↑ दिव्यावदान और फाहियान के अनुसार

- ↑ (स्तम्भ लेख 7 के अनुसार)

- ↑ जिसका आख्यान 'दीपवंश' और 'महावंश' में हुआ है

- ↑ उत्तरी परम्पराओं का सुसीम

- ↑ इसका उल्लेख 'अशोकावदानमाला' में तो है, पर 'दिव्यावदान' में नहीं है।

- ↑ महावंश टीका, अध्याय 4, पृ. 125

- ↑ मोरियवंसजा, महावंश टीका, अध्याय 4, पृ. 125 व महाबोधिवंश, पृ. 98

- ↑ महाबोधिवंश,पृ. 116

- ↑ महाबोधिवंश,पृ. 116

- ↑ महाबोधिवंश,पृ. 98

- ↑ विडूडभभयागतानं साकियानं आवासं वेदिसं

- ↑ ताय कारापितं वेदिसगिरिमहाविहारं

- ↑ सुत्तनिपात

- ↑ महावंश,85, xx

- 'अशोक' | लेखक: राधाकुमुद मुखर्जी | प्रकाशक: मोतीलाल बनारसीदास

- 'अशोक' | लेखक: डी.आर. भंडारकर | प्रकाशक: एस. चन्द एन्ड कम्पनी

- 'प्राचीन भारत का इतिहास' | लेखक: द्विजेन्द्र नारायण झा, कृष्ण मोहन श्रीमाली | प्रकाशक: दिल्ली विश्वविद्यालय

- 'मौर्य साम्राज्य का इतिहास' | लेखक: सत्यकेतु विद्यालंकार | प्रकाशक: श्री सरस्वती सदन

- 'भारत का इतिहास' | लेखिका: रोमिला थापर | प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन

संबंधित लेख