"काग़ज़ उद्योग": अवतरणों में अंतर

No edit summary |

No edit summary |

||

| (3 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 7 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||

| पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||

[[चित्र:Paper-Factory.jpg|thumb|250px|काग़ज़ मिल]] | [[चित्र:Paper-Factory.jpg|thumb|250px|काग़ज़ मिल]] | ||

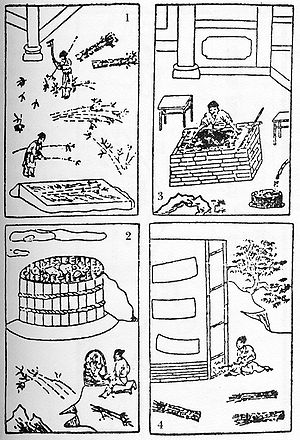

'''काग़ज़ उद्योग''' [[भारत]] में प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योग के स्तर पर किया जाता रहा है। [[ | '''काग़ज़ उद्योग''' [[भारत]] में प्राचीन काल से ही [[कुटीर उद्योग]] के स्तर पर किया जाता रहा है। काग़ज़ उद्योग [[कच्चा माल]] आधारित उद्योग है एवं इसके लिए [[बांस]], वृक्षों की लकड़ियाँ, घास, [[गन्ना|गन्ने]] की खोई, कपड़े आदि का प्रयोग किया जाता है। [[2007]]-[[2008|08]] में भारत में 4260 हज़ार मीट्रिक टन काग़ज़ का उत्पादन किया गया। देश के 50 प्रतिशत काग़ज़ का उत्पादन छोटी इकाईयों द्वारा किया जाता है। जबकि शेष उत्पादन 30 बड़ी इकाइयाँ करती हैं। भारत काग़ज़ के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, विशेषकर अख़बारी काग़ज़ में। अतः हमें अपनी आवश्यकतापूर्ति के लिए नार्वे, स्वीडन, कनाडा, [[जापान]], हालैण्ड, [[जर्मनी]], आदि देशों से काग़ज़ का आयात करना पड़ता है।[[चित्र:Lekhan-Samagri-12.jpg |thumb|[[चीन]] के हान राजवंश (206 ई. पू.-220 ई.) में काग़ज़ बनाने की प्रक्रिया<br /> | ||

1. पेड़ की छाल या सन को पानी में भिगोना<br /> | |||

2. लुगदी को उबालना<br /> | |||

3. उबली लुगदी से काग़ज़ बनाना<br /> | |||

4. काग़ज़ को गर्म करके सुखाना]] | |||

==काग़ज़ का आविष्कार== | |||

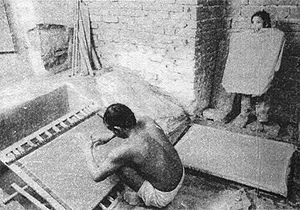

[[चीन]] में काग़ज़ ईसा की आरम्भिक सदियों में उपलब्ध हुआ। काग़ज़ के आविष्कार का श्रेय वहाँ के '''त्साइ-लुन''' नामक व्यक्ति को दिया जाता है। वह प्राचीन चीन के पूर्वी हान वंश (20-220 ई.) के राजदरबार में वस्तुओं के उत्पादन का अधिकारी था। पता चलता है कि त्साइ-लुन ने पेड़ों की छाल, सन के चिथड़ों और [[मछली]] पकड़ने के जालों से काग़ज़ बनाने के तरीक़े की 105 ई. में राजदरबार को जानकारी दी थी। परन्तु नये प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि त्साइ-लुन से कम से कम दो सौ साल पहले काग़ज़ की जानकारी मिलती है। मगर रेशम, [[बाँस]] और काष्ठ-फलकों जैसी परम्परागत लेखन-सामग्री के स्थान पर वहाँ काग़ज़ का व्यापक इस्तेमाल ईसा की चौथी [[सदी]] से ही सम्भव हो सका।[[चित्र:Lekhan-Samagri-15.jpg|thumb|left|[[सांगानेर जयपुर|सांगानेर]] ([[जयपुर]] के नज़दीक) में हाथ-काग़ज़ का निर्माण]] | |||

==काग़ज़ के कारखाने== | ==काग़ज़ के कारखाने== | ||

*आधुनिक ढंग का पहला कारख़ाना सन् 1716 में [[चेन्नई]] के समीप ट्रंकवार नामक स्थान पर ''डॉ. विलियम कोरे'' द्वारा स्थापित किया गया जो सफल नहीं हो सका। | |||

*आधुनिक ढंग का पहला | *इसी प्रकार [[1870]] में [[हुगली नदी]]<ref>[[पश्चिम बंगाल]]</ref> के किनारे एक कारख़ाना लगाया गया, जो पुनः असफल हो गया। | ||

*इसी प्रकार [[1870]] में [[हुगली नदी]]<ref>[[पश्चिम बंगाल]]</ref> के किनारे एक | *काग़ज़ उद्योग का प्रथमतः सफल कारख़ाना [[1879]] में [[लखनऊ]] में लगाया गया और [[1881]] में [[टीटागढ़]] में भी सफल कारख़ाना लगा। | ||

*काग़ज़ उद्योग का प्रथमतः सफल | |||

*[[2000]]-[[2001|01]] में भारत में काग़ज़ उद्योग के कारखानों की संख्या 515 थी जो वर्तमान में बढ़कर 600 से अधिक हो गई। | *[[2000]]-[[2001|01]] में भारत में काग़ज़ उद्योग के कारखानों की संख्या 515 थी जो वर्तमान में बढ़कर 600 से अधिक हो गई। | ||

==काग़ज़ निर्माण के केन्द्र== | ==काग़ज़ निर्माण के केन्द्र== | ||

*[[पश्चिम बंगाल]] राज्य का भारत में काग़ज़ उत्पादन में सर्वोपरि स्थान है। यहाँ इस उद्योग का प्रमुख केन्द्र है-[[टीटागढ़]], रानीगंज, [[नईहाटी]], त्रिवेणी, [[कोलकाता]], [[हुगली ज़िला|हुगली]], बड़ा नगर, बारबेरिया, शिवराफूली आदि। | *[[पश्चिम बंगाल]] राज्य का भारत में काग़ज़ उत्पादन में सर्वोपरि स्थान है। यहाँ इस उद्योग का प्रमुख केन्द्र है-[[टीटागढ़]], रानीगंज, [[नईहाटी]], [[त्रिवेणी बिहार|त्रिवेणी]], [[कोलकाता]], [[हुगली ज़िला|हुगली]], बड़ा नगर, बारबेरिया, शिवराफूली आदि। | ||

*[[आन्ध्र प्रदेश]] में काग़ज़ की 15 मिलें है। जिसके मुख्य केन्द्र है- राजमहेन्द्री, सिरपुर, काग़ज़ नगर, तिरुपति आदि। | *[[आन्ध्र प्रदेश]] में काग़ज़ की 15 मिलें है। जिसके मुख्य केन्द्र है- [[राजमहेन्द्री]], सिरपुर, काग़ज़ नगर, [[तिरुपति]] आदि। | ||

*[[उत्तर प्रदेश]] में सिकन्दराबाद, [[मेरठ]], [[सहारनपुर]], पिपराइच, [[मुज़फ़्फ़रनगर ज़िला|मुज़फ़्फ़रनगर]], पिलखुआ, [[लखनऊ]], नैनी ([[इलाहाबाद]]) आदि स्थानों पर काग़ज़ बनाने के कारखानें स्थापित हैं। | *[[उत्तर प्रदेश]] में सिकन्दराबाद, [[मेरठ]], [[सहारनपुर]], पिपराइच, [[मुज़फ़्फ़रनगर ज़िला|मुज़फ़्फ़रनगर]], पिलखुआ, [[लखनऊ]], नैनी ([[इलाहाबाद]]) आदि स्थानों पर काग़ज़ बनाने के कारखानें स्थापित हैं। | ||

*[[बिहार]] में डालमियां नगर, [[पटना]], [[बरौनी]], [[समस्तीपुर ज़िला|समस्तीपुर]] (जितवारपुर)। | *[[बिहार]] में डालमियां नगर, [[पटना]], [[बरौनी]], [[समस्तीपुर ज़िला|समस्तीपुर]] (जितवारपुर)। | ||

*[[झारखण्ड]] में संथाल परगना आदि स्थानों पर काग़ज़ बनाने की मिलें स्थापित है। | *[[झारखण्ड]] में संथाल परगना आदि स्थानों पर काग़ज़ बनाने की मिलें स्थापित है। | ||

*[[मध्य प्रदेश]] में [[होशंगाबाद]], मण्डोद्वीप (सिहोर), अमलाई (शहडोल) तथा [[भोपाल]] में काग़ज़ बनाने की मिलें स्थापित है। यहाँ के नेपानगर में अखबारी काग़ज़ बनाने का सरकारी | *[[मध्य प्रदेश]] में [[होशंगाबाद]], मण्डोद्वीप (सिहोर), अमलाई (शहडोल) तथा [[भोपाल]] में काग़ज़ बनाने की मिलें स्थापित है। यहाँ के नेपानगर में अखबारी काग़ज़ बनाने का सरकारी कारख़ाना स्थित है। | ||

*[[तमिलनाडु]] राज्य में काग़ज़ बनाने का प्रमुख | *[[तमिलनाडु]] राज्य में काग़ज़ बनाने का प्रमुख कारख़ाना पट्टीपलायम ([[मदुरई ज़िला|मदुरई ज़िला]]) में है। | ||

*[[महाराष्ट्र]] राज्य में [[पुणे]], [[मुम्बई]], बल्लापुर, [[चन्द्रपुर]], [[कल्याण, थाना महाराष्ट्र|कल्याण]], खोपोली, कराड, पिम्परी, भिवण्डी, रोहा, कम्पटी, आदि स्थानों पर काग़ज़ बनाने के कारखानें स्थापित हैं। | *[[महाराष्ट्र]] राज्य में [[पुणे]], [[मुम्बई]], बल्लापुर, [[चन्द्रपुर]], [[कल्याण, थाना महाराष्ट्र|कल्याण]], खोपोली, कराड, पिम्परी, भिवण्डी, रोहा, कम्पटी, आदि स्थानों पर काग़ज़ बनाने के कारखानें स्थापित हैं। | ||

*[[गुजरात]] में बापी, [[सूरत]], [[बड़ोदरा]], बिलीमोरा, राजकोटा, बरजोदा, दूगराबापी, उदावाड़ा, गंगाधारा आदि स्थानों पर 27 मिलों में काग़ज़ का निर्माण किया जाता है। | *[[गुजरात]] में बापी, [[सूरत]], [[बड़ोदरा]], बिलीमोरा, राजकोटा, बरजोदा, दूगराबापी, उदावाड़ा, गंगाधारा आदि स्थानों पर 27 मिलों में काग़ज़ का निर्माण किया जाता है। | ||

*काग़ज़ उद्योग के अन्य केन्द्र [[कर्नाटक]], [[हरियाणा]], [[पाण्डिचेरी]], [[चण्डीगढ़]] आदि स्थानों पर है। | *काग़ज़ उद्योग के अन्य केन्द्र [[कर्नाटक]], [[हरियाणा]], [[पाण्डिचेरी]], [[चण्डीगढ़]] आदि स्थानों पर है। | ||

{{लेख प्रगति|आधार= |प्रारम्भिक= | {{लेख प्रगति|आधार= |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक3 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | ||

==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||

<references/> | <references/> | ||

==बाहरी कड़ियाँ== | ==बाहरी कड़ियाँ== | ||

==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||

{{भारत में उद्योग और व्यापार}} | |||

[[Category:उद्योग और कल कारख़ाने]] | [[Category:उद्योग और कल कारख़ाने]] | ||

[[Category:वाणिज्य व्यापार कोश]] | [[Category:वाणिज्य व्यापार कोश]] | ||

__INDEX__ | __INDEX__ | ||

__NOTOC__ | |||

12:46, 21 फ़रवरी 2014 के समय का अवतरण

काग़ज़ उद्योग भारत में प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योग के स्तर पर किया जाता रहा है। काग़ज़ उद्योग कच्चा माल आधारित उद्योग है एवं इसके लिए बांस, वृक्षों की लकड़ियाँ, घास, गन्ने की खोई, कपड़े आदि का प्रयोग किया जाता है। 2007-08 में भारत में 4260 हज़ार मीट्रिक टन काग़ज़ का उत्पादन किया गया। देश के 50 प्रतिशत काग़ज़ का उत्पादन छोटी इकाईयों द्वारा किया जाता है। जबकि शेष उत्पादन 30 बड़ी इकाइयाँ करती हैं। भारत काग़ज़ के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, विशेषकर अख़बारी काग़ज़ में। अतः हमें अपनी आवश्यकतापूर्ति के लिए नार्वे, स्वीडन, कनाडा, जापान, हालैण्ड, जर्मनी, आदि देशों से काग़ज़ का आयात करना पड़ता है।

1. पेड़ की छाल या सन को पानी में भिगोना

2. लुगदी को उबालना

3. उबली लुगदी से काग़ज़ बनाना

4. काग़ज़ को गर्म करके सुखाना

काग़ज़ का आविष्कार

चीन में काग़ज़ ईसा की आरम्भिक सदियों में उपलब्ध हुआ। काग़ज़ के आविष्कार का श्रेय वहाँ के त्साइ-लुन नामक व्यक्ति को दिया जाता है। वह प्राचीन चीन के पूर्वी हान वंश (20-220 ई.) के राजदरबार में वस्तुओं के उत्पादन का अधिकारी था। पता चलता है कि त्साइ-लुन ने पेड़ों की छाल, सन के चिथड़ों और मछली पकड़ने के जालों से काग़ज़ बनाने के तरीक़े की 105 ई. में राजदरबार को जानकारी दी थी। परन्तु नये प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि त्साइ-लुन से कम से कम दो सौ साल पहले काग़ज़ की जानकारी मिलती है। मगर रेशम, बाँस और काष्ठ-फलकों जैसी परम्परागत लेखन-सामग्री के स्थान पर वहाँ काग़ज़ का व्यापक इस्तेमाल ईसा की चौथी सदी से ही सम्भव हो सका।

काग़ज़ के कारखाने

- आधुनिक ढंग का पहला कारख़ाना सन् 1716 में चेन्नई के समीप ट्रंकवार नामक स्थान पर डॉ. विलियम कोरे द्वारा स्थापित किया गया जो सफल नहीं हो सका।

- इसी प्रकार 1870 में हुगली नदी[1] के किनारे एक कारख़ाना लगाया गया, जो पुनः असफल हो गया।

- काग़ज़ उद्योग का प्रथमतः सफल कारख़ाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया और 1881 में टीटागढ़ में भी सफल कारख़ाना लगा।

- 2000-01 में भारत में काग़ज़ उद्योग के कारखानों की संख्या 515 थी जो वर्तमान में बढ़कर 600 से अधिक हो गई।

काग़ज़ निर्माण के केन्द्र

- पश्चिम बंगाल राज्य का भारत में काग़ज़ उत्पादन में सर्वोपरि स्थान है। यहाँ इस उद्योग का प्रमुख केन्द्र है-टीटागढ़, रानीगंज, नईहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, हुगली, बड़ा नगर, बारबेरिया, शिवराफूली आदि।

- आन्ध्र प्रदेश में काग़ज़ की 15 मिलें है। जिसके मुख्य केन्द्र है- राजमहेन्द्री, सिरपुर, काग़ज़ नगर, तिरुपति आदि।

- उत्तर प्रदेश में सिकन्दराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुज़फ़्फ़रनगर, पिलखुआ, लखनऊ, नैनी (इलाहाबाद) आदि स्थानों पर काग़ज़ बनाने के कारखानें स्थापित हैं।

- बिहार में डालमियां नगर, पटना, बरौनी, समस्तीपुर (जितवारपुर)।

- झारखण्ड में संथाल परगना आदि स्थानों पर काग़ज़ बनाने की मिलें स्थापित है।

- मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, मण्डोद्वीप (सिहोर), अमलाई (शहडोल) तथा भोपाल में काग़ज़ बनाने की मिलें स्थापित है। यहाँ के नेपानगर में अखबारी काग़ज़ बनाने का सरकारी कारख़ाना स्थित है।

- तमिलनाडु राज्य में काग़ज़ बनाने का प्रमुख कारख़ाना पट्टीपलायम (मदुरई ज़िला) में है।

- महाराष्ट्र राज्य में पुणे, मुम्बई, बल्लापुर, चन्द्रपुर, कल्याण, खोपोली, कराड, पिम्परी, भिवण्डी, रोहा, कम्पटी, आदि स्थानों पर काग़ज़ बनाने के कारखानें स्थापित हैं।

- गुजरात में बापी, सूरत, बड़ोदरा, बिलीमोरा, राजकोटा, बरजोदा, दूगराबापी, उदावाड़ा, गंगाधारा आदि स्थानों पर 27 मिलों में काग़ज़ का निर्माण किया जाता है।

- काग़ज़ उद्योग के अन्य केन्द्र कर्नाटक, हरियाणा, पाण्डिचेरी, चण्डीगढ़ आदि स्थानों पर है।

|

|

|

|

|

|

टीका टिप्पणी और संदर्भ

बाहरी कड़ियाँ

संबंधित लेख