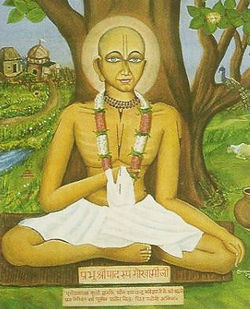

रूप गोस्वामी

श्रावण की अंधेरी रात है। बहुत देर से घनघोर वृष्टि हो रही है। अभी कुछ धीमी पड़ी है। पर तूफ़ानी हवा अभी भी सायं-सायं कर रही है। कभी बादलों की गड़गड़ाहट दिशाओं को विकम्पित कर जाती है, कभी श्मशान-सी ख़ामोशी छा जाती है। रामकेलि ग्राम से हुसैनशाह की राजधानी गौड़ शहर जाने का पथ पिच्छिल है, कहीं-कहीं घोंटूतक जल है। जब बिजली कौंधती है, तब किंखाव से मंडित एक पालकी और उसे ले जा रहे वाहकों की जरीदार वर्दियों की एक झलक दिख जाती है। पालकी के भीतर मखमली मसनद के सहारे, मुँह में फरसी हुक्के की नल को दबाये चिंतित बैठे हैं हुसैनशाह के राजस्व-मन्त्री सन्तोष देव। बादशाह ने किसी ज़रूरी काम से उन्हें तलब किया है। हुक्के की गड़गड़ाहट के बीच अम्बूरी तम्बाकू का ख़ुशबूदार धुआँ उड़ाते हुए वे सोचते जा रहे है कि उनके असमय तलब किये जाने का क्या कारण हो सकता है। तूफ़ान के कारण वृक्षों के गिर जाने से राजपथ अविरुद्ध है। इसलिए पालकी वाहक राजपथ छोड़ पालकी उधर से ले जा रहे हैं जिधर एक धोबी की झोपड़ी है। झोपड़ी के भीतर से उनके पानी में छप-छप कर चलने का शब्द सुनाई पड़ रहा है।

उसे सुन धोबी कहता है धोबिन से -"कौन है जो इस तूफ़ानी रात में छप-छप करता चला जा रहा है?"

उत्तर में धोबिन कहती है-"कौन होगा? होगा कोई कुत्ता, या चोर या राजा का कोई ग़ुलाम। और किस की शामत आयी है जो ऐसे में बाहर निकलेगा?

धोबिन की उक्ति सन्तोष देव के कर्णद्वार से होकर जा टकराई उनके मर्मस्थल से। हुक्के की निगाली उनके हाथ से छूट गई। मसनद का सहारा छोड़ वे तन कर बैठ गये, सोते से जगा दिये गये और लगे सोचने-

"कुत्ता, चोर और राजा का ग़ुलाम, सब एक समान! हाँ, ठीक ही तो है। बात एक निरक्षरी स्त्री के कण्ठ की है, पर तथ्यपूर्ण है। ग़ुलाम तो ग़ुलाम, राजा का हो या उसकी किसी प्रजा का। पिंजड़ा तो पिंजड़ा, सोने का हो या लोहे का। ग़ुलाम और कुत्ते में भेद ही क्या है"

ग़ुलाम कुत्ते की ही तरह मालिक का मुँह निहारा करता है और उसके इशारे पर नाचा करता है। चोर और ग़ुलाम में भी क्या भेद है? चोर जिस तरह दूसरे की वस्तुएँ चुराकर बेच देता है और इस प्रकार कमाये हुए धन का स्वयं भोग करता है, ग़ुलाम भी उसी तरह दुर्लभ मनुष्य-जीवन को, जो प्रभु ने उसे अपनी सेवा के लिए दिया है, दूसरे के हाथ बेच उससे कमाये धन का स्वयं भोग करता है।

"दासत्व की जंजीर से मुक्ति पाने के लिए मैं सारा जीवन छटपटाता रहा हूँ। पर जंजीर तोड़ फेंकने के बजाय उसे और पुष्ट ही करता रहा हूँ। विषय, वैभव, मान-सम्मान जितना कुछ अर्जित किया है, उससे इस सोने की जंजीर पर पालिश ही तो फिरा है, यह ढीली कब हुई है? बस अब हो ली बादशाह की ग़ुलामी। अब नहीं चाहिए मुझे आत्मा की आँखों को झुलसा देने वाली विषय-वैभव की चकाचौंध। यह कोई साधारण स्त्री का कण्ठ नहीं, जिस के स्वर की गूज ने मेरे हृदय में एक अपूर्व आलोड़न की सृष्टि की हैं। यह साक्षात् योगमाया की पुकार है। मुझे अब मन्त्रीपद का त्याग कर, अपरिमित मान-सम्मान, विषय-सम्पत्ति, स्वजन-परिजन सब कुछ को तिलांजलि देकर उस पथ का पथिक बनना है, जिससे श्री कृष्ण और उनकी प्रेम-सेवा की प्राप्ति होती है।"

वंश परम्परा

संतोषदेव कौन थे? इनके पूर्वपुरुष दक्षिण भारत के वैदिक श्रेणी के ब्राह्मण थे। कर्नाट देश के किसी अंजल में उनका राज्य था। परवर्ती काल में उनके वंशज श्रीपद्मनाभ गंगातीर पर वास करने के उद्देश्य से नवहट्ट (नैहाटी)चले गये थे। उनके पुत्र मुकुन्ददेव गौड़ के बादशाह के एक उच्च कर्मचारी थे, जो गोड़ देश की राजधानी गौड़ शहर के निकट रामकेलि में रहते थे। मुकुन्ददेव के पुत्र श्रीकुमार देव पूर्वबंग के बाक्ला चन्द्रद्वीप में जाकर रहने लगे थे। उनके कई पुत्र थे, जिनमें अमर, सन्तोष और वल्लभ मुख्य थे। उनकी अकाल मृत्यु के पश्चात् तीनों के पालन-पोषण का भार मुकुन्ददेव पर आ पड़ा।

शिक्षा

मुकुन्ददेव उन्हें रामकेलि ले गये। उनकी शिक्षा की उत्तम व्यवस्था कीं रामकेलि में रामभद्र बाणीविलास को व्याकरण पढ़ाने के लिए नियुक्त किया। व्याकरण का पाठ समाप्त होने पर उन्हें नवद्वीप भेज दिया। वहाँ तीनों भाइयों ने सावभौम भट्टाचार्य और उनके छोटे भाई विद्यावाचस्पति[1]से न्याय आदि शास्त्रों का अध्ययन किया। जब वे सभी शास्त्रों में व्युत्पन्न हो गये तो मुकुन्ददेव ने उन्हें राजकार्य के योग्य बनाने के लिए अरबी और फ़ारसी की शिक्षा देना आवश्यक समझा। इन भाषाओं का अध्ययन करने के लिए उन्होंने उन्हें अपने मित्र सप्तग्राम के शासक सैयद फकरूद्दीन के पास भेज दिया। उनके तत्वाधान में उन्होंने वहाँ के मुल्लाओं की सहायता से इन भाषाओं, पर भी पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया।

राजकार्य

अब तीनों भाई राजकार्य के लिए हर तरह से उपयुक्त थे। उनकी विद्वता और बुद्धिमत्ता की ख्याति चारों ओर फैलने लगी थी। उनके पितामह के कारण या उनकी अपनी योग्यता के कारण हुसैनशाह की दृष्टि भी उन पर पड़ी। उन्होंने पहले अमरदेव को और संतोषदेव को किसी ऊँचे पद पर नियुक्त कर दिया। दोनों ने अपनी विलक्षणता का परिचय दियां कुछ ही दिनों में उन्नति कर अमरदेव ने प्रधान-मन्त्री और सन्तोष ने राजस्व-मन्त्री का पद ग्रहण किया। दोनों की कार्यदक्षता से प्रसन्न हो हुसैनशाह ने अमर देव को साकर-मल्लिक' और सन्तोष को 'दबीर ख़ास' की उपाधि दी। राजकार्य करते समय सन्तोष अमर देव की तरह मुसलमानी पोषाक पहनते, मुसलमानी तौर-तरीक़े और अदब-कायदे का पालन करते और फ़ारसी भाषा बोलते। उन्हें देख किसी को यह अनुमान करना कठिन होता कि वे धर्मनिष्ठ हिन्दू हैं पर जब वे रामकेलि में अपने घर पर होते, तब अमरदेव की ही तरह वैष्णवोचित सदाचार का पालन करते, साधुसंग, शास्त्र-चर्चा, श्रीविग्रह –सेवादि करते और समय-समय पर वृन्दावन लीला का अनुष्ठान करते। वृन्दावन-लीला से सम्बन्धित उनके द्वारा बनवाये श्याम कुण्ड, राधा कुण्ड, ललिता कुण्ड, विशाखा कुण्ड आदि सरोवर वहाँ आज भी वर्तमान हैं। इसलिए रामकेलि का एक नाम कृष्णकेलि भी है।

गृह-त्याग

विषय और विधर्मी राजा की सेवा करते हुए सन्तोषदेव का इस प्रकार निरन्तृर नियमित रूप से सेवा-पूजा, अर्चना और ध्यानादि में लगे रहना दुष्कर था। फिर भी वे यथ् संभव: अपने आत्मा को उसका स्वाभाविक आहार देने की चेष्टा करते रहते। इसमें जब बाधा पड़ती तो बेचैन हो उठते राजा और माया के दासत्व की बेड़ियाँ काट फेंकने के लिए। पर माया की बेड़ियों से छुटकारा पाना मनुष्य के अपने बस की बात तो है नहीं। प्रभु ने स्वयं ही कहा है कि इनसे छूटकारा पाने के लिए मेरे शरणापत्र होना आवश्यक है-

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया हुरत्यया।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥[2]

इसलिए उन्होंने श्रीचैतन्य महाप्रभु की शरण ली। उन्होंने और उनके अग्रज अमरदेव ने उन्हें पत्र लिखकर कातर भाव से माया के हाथ से अपने उद्धार की प्रार्थना की। महाप्रभु ने उत्तर में प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद वे स्वयं आये रामकेलि दोनों से मिलने और उन्हें यह आश्वासन देकर चले गये कि उनका उद्धार शीघ्र होगा। उन्हें अपना कृपाभाजन बनाने के प्रमाण-स्वरूप अपनी ओर से नाम दे गये-सनातन और रूप। वल्लभ का नाम रख गये-अनुपम। सन्तोष देव अब सन्तोष देव न रहे। रूप गोस्वामी के रूप में उनका नया जन्म हुआ और वैष्णव-समाज में वे इसी नाम से पुकारे जाने लगे। महाप्रभु के चले जाने के पश्चात् उन्होंने पुरश्चरण किया, जिससे चैतन्य-चरण की शीघ्र प्राप्ति हो। पर उनकी प्रतीक्षा की घड़ी अभी भी बीती नहीं थी। प्रतीक्षा करते-करते वे धैर्य खो चुके थे, जब उपरोक्त किंवदंती के अनुसार धोबिन के शब्द उनके कान में पड़े। उन्हें महाप्रभु की प्रेरणा से योगमाया की पुकार जान, उन्होंने उसी क्षण गृह त्याग करने का निश्चय कर लिया।

बादशाह से मिलकर और उनकी समस्या का समाधान कर वे जब घर लौटे, तब भी धोबिन के शब्द उनके कान में गूंज रहे थे। सनातन गोस्वामी से उन्होंने जाते ही कहा-"मेरे लिए महाप्रभु की पुकार पड़ चुकी है। अब मैं और विलम्ब न करूँगा। मुझे संसार त्यागकर सदा के लिए उनकी शरण में जाने की अनुमति प्रदान करें। सनातन सुन कर अवाक्! रूप गोस्वामी से घटना का सारा विवरण सुनने के पश्चात् वे बोले-

"तुम्हारा संकल्प शुभ हैं। पर संसार का त्याग मुझे भी तो करना है। जितनी जल्दी हम दोनों इस नरक से निकल जायें उतना अच्छा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे पहले निकल जाऊँगा। मेरे पीछे समस्त आश्रितजनों की समुचित व्यवस्थाकर तुम भी चले आओगे। अभी तक मैं कभी का चला भी गया होता। पर महाप्रभु के आदेश के कारण किसी प्रकार रूक रहा था। अब यदि तुमने ऐसा संकल्प कर ही लिया है, तो पहले मुझे जाने दो।"

रूप गोस्वामी ने कहा-"मुझे इसमें कोई आपत्ति न होती। आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता ही नहीं हैं। मैं आपको अपना पारमार्थिक गुरु भी मानता हूँ। आपकी आज्ञा का सदा पालन करने को तत्पर रहता हूँ । पर आप पर राज्य का सर्वाधिक दायित्व है। बादशाह आपके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। कोई भी कार्य आपसे परामर्श किये बिना नहीं करते। इस समय राज्य की स्थिति भी साधारण नहीं है। उड़ीसा से विवाद चल रहा है। किसी समय युद्ध छिड़ सकता है। इस समय यदि हम दोनों ही स्तीफा देकर चले जायें तो वादशाह को शंका हो सकती है कि हमने उड़ीसा के हिन्दू राजा के साथ मिलकर जान-बूझ कर उन्हें संकट में डालने का षड़यन्त्र किया है। तब वे हमारे और हमारे परिवार के लोगों पर अत्याचार कर सकते हैं और हमारी संसार त्याग करने की योजना खटाई में पंड़ सकती है। इसलिए यह अच्छा होगा कि मैं अकेला स्तीफा देकर जाऊं आप अवसर देखकर किसी समय पीछे आ जायें। रही परिवार और आश्रितजनों के भरण पोषण की व्यवस्था की बात, तो उसकी आप बिलकुल चिन्ता न करें। मैं जाने के पूर्व सब व्यवस्था कर जाऊँगा।"

सनातन गोस्वामी को हसमत होना पड़ा। दोनों ने मिलकर सारी योजना बना ली। उसके अनुसार रूप गोस्वामी ने स्तीफा दे दिया। आश्रितजनों में से कुछ को चन्द्रद्वीप और कुछ को फतेहाबाद भेज दिया। स्वयं अपनी अपरिमिति धन-सम्पत्ति लेकर नौका द्वारा फतेहाबाद चले गये।[3]

उसे अपने आश्रितजनों, और ब्राह्मण-वैष्णवों में बाँटकर उसका एक चौथाई आवश्यकता पड़ने पर राजदण्डादि के लिए विश्वस्त लोगों के पास और दस हज़ार रुपये एक बणिक के पास जमाकर दिये।[4]

इसी समय एक आदमी को भेजा नीलाचल चैतन्य महाप्रभु का पता करने। उसने लौटकर समाचार दिया कि प्रभु झाड़िखण्ड के पथ से वृन्दावन के लिए चल दिये हैं। उसी समय उन्होंने भी झाड़िखण्ड के रास्ते से अपनी वृन्दावन-यात्रा आरम्भ कर दी। साथ हो लिए उनके छोटे भाई अनुपम (वल्लभ)। मार्ग में उन्हें संवाद मिला कि सनातन को हुसनेशाह ने कैद कर लिया है। उसी समय उन्होंने उन्हें एक गोपनीय पत्र द्वारा उस बणिक के पास रखे दस हज़ार रुपये घूस में देकर कैदखाने से मुक्ति लाभ करने का सुझाव दिया सुझाव कारगर सिद्ध हुआ।

प्रयाग में महाप्रभु से मिलन

प्रयाग पहुँच कर उन्होंने सुना कि महाप्रभु वृन्दावन से लौटकर यहाँ आये हुए हैं, और इस समय बिन्दुमाधव-मन्दिर में दर्शन करने गये हैं। यह सुन उनके आनन्द की सीमा न रही। वे चल पड़े बिन्दुमाधव मन्दिर की ओर। मन्दिर के निकट पहुँचते ही उन्होंने देखी भावविभोर अवस्था में नृत्य-कीर्तन करते महाप्रभु आनन्दघन मूर्ति और उन्हें घेर कर नृत्य-कीर्तन करते सहस्रों दर्शनार्थियों की भीड़। भाव-विभोर अवस्था में नृत्य-कीर्तन करते महाप्रभु की अनुपम रूप माधुरी के दूर से दर्शन कर रूप भी भावाविष्टहो गये और उनके नेत्रों से बह चली प्रेमाश्रुओं की धारां पर उस भीड़ में उनके सम्मुख होना तो सम्भव था नहीं। कुछ देर बाद वे उनसे जाकर मिले एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण के घर, जहाँ उनका उस दिन निमन्त्रण था। जैसे ही उन्होंने महाप्रभु को दण्डवत् की उन्होंने आनन्दोल्लसित हो उन्हें उठाकर आलिंगन करते हुए इतिहास-सम्मुचय का निम्न श्लोक पढ़ा-

न मेऽभक्तश्चतुर्वेदी मद्भक्त: स्वपच: प्रिय:।

तस्तै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा ह्यहम॥[5]

यह श्लोक पढ़ महाप्रभु ने दोनों के सर पर अपना चरण स्थापित कर उन्हें आशीर्वाद दिया।

महाप्रभु का कृपा-आशीर्वाद प्राप्त कर श्रीरूप ने स्वयं रचित निम्न श्लोक द्वारा उनकी स्तुति की-

"नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते।

कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नम:॥"[6][7]

महाप्रभु ने कहा-"आहा! कृष्ण की कैसी कृपा है तुम्हारे ऊपर, जो भव-कूप से तुम्हारा उद्धार किया। तुम दोनों कितने भाग्यशाली हो!"

तब रूप को निकट बैठाकर उन्होंने सनातन का समाचार पूछा। रूप ने कहा-"उन्हें हुसैनशाह ने बन्दी कर रखा है। वे कारागार में है। आपकी कृपा हो तभी उनका उद्धार हो सकता है।"

महाप्रभु ने कहा-"सनातन का उद्धार हो चुका है। उनका शीघ्र मुझसे मिलन होगा।"[8]

उस दिन रूप और अनुपम ने उस दाक्षिणात्य ब्राह्मण घर ही अवस्थान किया। महाप्रभु के प्रसाद ग्रहण कर चुकने के बाद उनका अवशिष्ट ग्रहण किया। महाप्रभु त्रिवेणी तीर पर एक भक्त के घर ठहरे थे। उन्हीं के निकट एक कुटिया में यह दोनों भाई भी ठहर गये। उस समय त्रिवेणी से कुछ दूर अड़ैल ग्राम में श्रीपाद वल्लभाचार्य रहते थे।[9][10]महाप्रभु के शुभागमन के विषय में सुनकर वे उन्हें सपार्षद निमन्त्रण करने आये। वे रूप की दिव्य कान्ति और उनके भावावेष को देख मुग्ध हो गये। महाप्रभु ने जब उनका और अनुपम का परिचय दिया तो वे उन्हें प्रेम से आलिंगन करने को अग्रसर हुए। दोनों भाई चकित हो पीछे खिसकते हुए बोले-

"नहीं, नहीं श्रीपाद, हमें स्पर्श न करें। कहाँ हम अस्पृशृय, पामर, कहाँ आप! हम आपके स्पर्श के योग्य नहीं।"

ऐश्वर्य और विलास के तुंग शिखर पर रहने के चिरअभ्यासी रूप का इस प्रकार दैन्य और वैराग्य देख महाप्रभु प्रसन्न हुए। वे दूर से ही यह देख तृप्ति पूर्वक मन्द-मन्द मुस्काते रहे और

वल्लभाचार्य से बोले-"श्रीपाद, आप इन्हें स्पर्श न करें। ये अति हीन हैं। आप जैसे वैदिक, याज्ञिक और कुलीन व्यक्ति के स्पर्श करने योग्य नहीं।"

वल्लभाचार्य ने कहा-"पर इन्हें दोनों को मैं निरन्तर कृष्ण-नाम करते देख रहा हूँ। फिर ये हीन कैसे? ये तो सर्वोत्तम हैं।

अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्!

ते पुस्तपस्ते जहुवु: सस्नृरार्या ब्रह्मानूचूर्नाम गृणान्ति ये ते॥[11][12]

यह सनु महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और प्रेमावेश में यह श्लोक पढ़ने लगे-

"भगवद्भक्ति हीनस्य जाति: शास्त्रं जपस्तप:।

अप्राण स्यैव देहस्य मण्डनं लोकरञ्जनम्॥

शुचि: सद्भक्तिदीप्ताग्निदग्ध दुर्जाति कल्मष:।

स्वपाकोऽपि बुधै: श्लाध्यो न वेदज्ञेऽपि नास्तिक:॥"[13][14]

वल्लभाचार्य महाप्रभु को नौका पर बिठाकर अपने घर ले गये।[15]

वे उनके शरीर में श्रीकृष्ण के दर्शन कर कृतार्थ हुए।[16] उन्होंने उनका पादप्रक्षालन किया।

वंशसहित उस जल को मस्तक पर धारण कियां भक्ति-पूर्वक धूप-दीपादि से उनका महापूजन किया। उन्हें अनिवेदित द्रव्य का भोजन कराया। भोजन के उपरान्त उनहें शयन कराया और उनका पाद-सम्वाहन किया।[17]महाप्रभु के आगमन का संवाद पाते ही असंख्य लोग उनके दर्शन को आने लगे। तब भीड़ के भय से नौका पर सवार हो वे त्रिवेणी के दशाश्वमेध घाट पर चले गये और वहाँ रूप और वल्लभ सहित एक निर्जन कुटी में रहने लगे।

महाप्रभु द्वारा प्रेमधर्म की शिक्षा

दस दिन वहाँ रहकर उन्होंने रूप को प्रेम धर्म के निगूढ़ तत्त्व की शिक्षा दी और व्रजरस की व्याख्या कीं कविकर्णपूर के "चैतन्य चन्द्रोदय" नाटक और चैतन्य-चरितामृत में उस शिक्षा का विवरण है।

उन्होंने कहा-"रूप! भक्तिरस के लक्षाणादि सूत्र रूप में कहता हूँ। भक्तिरस-सिन्धु असीम और अतुल हैं उसका बिन्दुमात्र तुम्हें आस्वादन कराता हूँ, सुनो। कोटि ज्ञानियों में कोई एक मुक्त होता है, कोटि मुक्तों में कोई एक कृष्ण-भक्त होता है। कृष्ण-भक्त पूर्णरूप से निष्काम होता है। कर्मी, ज्ञानी, योगी आदि पूर्णरूप से निष्काम नहीं होते। उनमें मोक्षादि की कामना रहती है।" इसलिए कृष्ण-भक्त पूर्ण शान्त होता है। ज्ञानी, कर्मी आदि अशान्त होते हैं-

कृष्ण-भक्त निष्काम, अतएव शान्त।

भुक्ति-मुक्ति सिद्धिकामी, सकलि अशान्त॥[18]

भक्ति-लता का बीज किसी भाग्यवान जीव को गुरु और कृष्ण के प्रसाद से प्राप्त होता है। तब वह माली बनकर अपने हृदय क्षेत्र में उसका रोपण करता है, श्रवण और कीर्तन के जल से उसका सिंचन करता है। इस प्रकार सींचे जाने पर लता वर्धित होती है। बढ़ते-बढ़ते विरजा, ब्रह्मलोक और वैकुण्ठ को भेदकर गोलोक-वृन्दावन में कृष्ण-चरण रूपी कल्पवृक्ष से जा लिपटती है। वहाँ उसमें प्रेमरूपी फूल उत्पन्न होता है, जिसका आस्वादन कर माली धन्य होता है। पर यदि उसके बढ़ते-बढ़ते वैष्णव-अपराधीरूपी मत्त हाथी कहीं से आ जाए, तो उसे उखाड़ फेंकता है, या तोड़ डालता है। तोड़ने पर उसके पत्ते सूख जाते हैं। और यदि भक्ति- लता के साथ-साथ उसमें भुक्ति-मुक्ति-वांछा, निषिद्धाचार, जीव-हिंसा, लाभ-पूजा-प्रतिष्ठादि की उपशाखाएँ निकल आयें तो मूल शाखा बढ़ने नहीं पाती। इसलिए माली प्रारम्भ से ही इन उपशाखाओं को छाँट देता है। तभी मूल शाखा बढ़ती है, क्योंकि अन्य सभी वांछाओं, देवताओं और कर्म-ज्ञानादि का परित्यागकर सर्वेन्द्रियों से कृष्णानुशीलन या कृष्ण-सेवा करने का नाम ही शुद्धा भक्ति है-

अन्य वांछा, अन्य पूजा छाड़ि ज्ञान-कर्म।

आनुकूल्ये सर्वेन्द्रिये कृष्णानुशीलन॥[19]

श्रीमद्भागवत और पञ्चरात्र में शुद्धा-भक्ति का इसी प्रकार वर्णन है-

सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम्।

हृषीकेण हृषीकेश-सेवनं भक्तिरूच्यते॥[20]

भुक्ति-मुक्ति की वांछा रहते साधना करने से भी प्रेम का उदय नहीं होता-

भुक्ति-मुक्ति आदि-वांछा यदि मने हय।

साचन करिले प्रेम उत्पन्न ना हय॥[21]

शुद्धा भक्ति की साधना से रति का उदय होता है। रति गाढ़ होने से प्रेम होता है। प्रेम क्रमश: वृद्धि प्राप्तकर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव में परिणत होता है। कृष्ण-भक्तिरस पाँच प्रकार का है- शान्त, दास्य, संख्य, वात्सल्य और मधुर। ये मुख्य भक्ति-रस हैं, जो स्थायी रूप से भक्त के हृदय में रहते हैं। हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, वीभत्स और भय सात गौण रस हैं, जो कारण विशेष से आगन्तुक रूप से उत्पन्न होते हैं। शान्त भक्त हैं नवयोगेन्द्र और सनकादि। दास्य भक्त हैं हनुमान और चित्रक-पत्रक आदि। सख्य भक्त हैं भीम, अर्जुन और श्रीदामादि। वात्सल्य भक्त हैं नन्द-यशोदा, वसुदेव-देवकी और श्रीकृष्ण के गुरुजन। मधुर रस की भक्त हैं व्रज की गोपियाँ तथा द्वारका और मथुरा की महिषीगण। शान्त भक्ति रस के दो प्रधान गुण हैं- कृष्णनिष्ठा और तृष्णा-त्याग। शान्त भक्त स्वर्ग और मोक्षादि की कामना नहीं करता। वह कृष्ण को परब्रह्म, परमात्मा रूप में देखता है। पर कृष्ण के प्रति उसमें ममता की गन्ध भी नहीं होती। दास्य भक्त में कृष्ण के प्रति एकनिष्ठता और तृष्णा-त्याग तो होता ही है, कृष्ण के प्रति गोरव और संभ्रम के साथ सेवा भाव भी होता है। सख्य रस में कृष्णनिष्ठा, तृष्णा-त्याग और कृष्ण-सेवा के अतिरिक्त कृष्ण के प्रति ममता और आत्मसम ज्ञान होता है। इसलिये सख्यरस में कृष्ण-सेवा सम्भ्रम-संकोच-रहित होती है। वात्सल्यरस में शान्तरस की निष्ठा, दास्य की सेवा और सख्य के असम्भ्रम और असंकोच के साथ ममताधिक्य के कारण ताड़न-भर्त्सन भी होता है। वात्सल्यभाव का भक्त अपने को कृष्ण का पालक और कृष्ण को पाल्य मानता है। मधुरस में कृष्ण-निष्टा, सम्भ्रमरहित सेवा, ममता और लालन वात्सल्य रस सी अधिक होता है। साथ ही मधुररस में कान्ताभाव से कृष्ण को अपना अंग देकर सेवा करने की प्रवृत्ति भी होती है।"

भक्ति की इस प्रकार व्याख्या कर महाप्रभु बोले-"रूप, मैंने तुम्हें भक्तिरस का दिग्दर्शन मात्र कराया है। तुम मन ही मन भावना द्वारा इसका विस्तार करना। भावना करते-करते अन्त:करण में कृष्ण की स्फूर्ति होती है और कृष्ण की कृपा से अज्ञ व्यक्ति भी रससिन्धु पार कर लेता है।"

मथुरा-वृन्दावन की यात्रा

दस दिन रूप को इस प्रकार उपदेश करने के पश्चात् महाप्रभु ने वाराणसी के लिये प्रस्थान किया। तब रूप ने उनके चरणों में निवेदन किया-"यदि आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलूँ। मुझसे आपका विरह सहन न होगा।"

महाप्रभु ने कहा-"अभी तो तुम वृन्दावन जाओ। वृन्दावन से लौटकर गौड़ देश होते हुए नीलाचल में मुझसे मिलना।"

इतना कह वे नौका पर चढ़ वाराणसी जाने लगे। रूप उस समय मूर्च्छित हो भूमि पर गिर पड़े। दूसरे दिन उन्होंने अनुपम के साथ वृन्दावन की यात्रा की । मथुरा पहुँचकर उनकी सुबुद्धि राय से भेंट हुई। सुबुद्धि राय गौड़ के एक 'अधिकारी' थे। बादशाह हुसैनशाह ने अपने प्रारम्भिक जीवन में उनकी नौकरी की थी। किसी अपराध के कारण सुबुद्धि राय ने उनकी पीठ पर चाबुक मारा था, जिसका निशान मौजूद थां एक बार हुसैनशाह की बेगम ने उसे देखकर उसका कारण पूछा, तो हुसैनशाह ने सब वृत्तान्त कह सुनाया। बेगम सुनते ही आग-बबूला हो गयीं उसने सुबुद्धिराय को प्राणदण्ड देने का आग्रह किया। पर हुसैनशाह ने कहा-

"जिसने मुझे अपने दुर्दिनों में आश्रय दिया और जिसका मैंने नमक खाया है, उसकी हत्या मैं नहीं कर सकता।"

तब बेगम और ओमराव आदि ने मिलकर निश्चय किया कि सुबुद्धि राय के प्राण नाश करने के बजाय उनका धर्मनाश कर दिया जाय। ऐसा ही किया गया। उनके मुख में करूए का पानी डालकर उन्हें जाति-भ्रष्ट कर दिया गया। जाति भ्रष्ट सुबुद्धिराय विषय-सम्पत्ति त्यागकर काशी पहुँचे। वहाँ उन्होंने पंडितों से प्रायश्चित्त का उपाय पूछा। उन्होंने तप्तघृत पान कर प्राणत्याग देने की सलाह दी। उसी समय चैतन्य महाप्रभु का काशी में शुभागमन हुआ। पंडितों द्वारा बताये गये प्रायश्चित्त के अनुसार प्राण त्याग करने के पूर्व सुबुद्धिराय ने उनसे भी परामर्श किया। उन्होंने कहा-"प्राण त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम वृन्दावन जाओ। वहाँ की पवित्र रज में नित्य लोटा करो और श्रीकृष्ण-नाम का जप और ध्यान किया करो। इससे तुम्हारे सब पाप क्षय हो जायेंगे। एक कृष्ण-नाम में जितने पाप क्षय करने की क्षमता है, उतने पाप करने की जीव में क्षमता नहीं। सुबुद्धिराय के जीवन में नये प्राण और नयी आशा का संचार हुआ। उन्हें पता चला कि गौड़ के बादशाह के मन्त्री दबीरख़ास ने गृह त्यागकर श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ली है और उनके आदेश से वृन्दावन जाते हुए मथुरा पहुँचे हैं, तो उनके आनन्द की सीमा न रही। वे पहले से ही उन्हें भली प्रकार जानते थे। उन्होंने मथुरा जाकर उनसे भेंट की। उनके साथ घूम फिर कर उन्हें ब्रज के पवित्र द्वादश वनों के दर्शन कराये। श्रीकृष्ण और श्रीकृष्णचैतन्य की कृपा और उनकी लीला-कथा की आलोचना करते हुए कुछ दिन उनके सान्निध्य में आनन्द से व्यतीत किये।

लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी पहले ही चैतन्य महाप्रभु के आदेश से व्रज आ चुके थे और वन-वन में श्रीकृष्ण की लीला स्थलियों का अन्वेषण करते हुए भ्रमण कर रहे थे। पर रूप गोस्वामी की इस समय उनसे भेंट न हो सकी। इस समय उनकी चिन्ता का एक मात्र विषय था ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी की कारागार से मुक्ति। कारागार से मुक्त हो कर वे चैतन्य महाप्रभु से अभी तक मिल सके या नहीं, वृन्दावन के लिए उनका पथ अभी तक प्रशस्त हुआ या नहीं, यह चिंता उन्हें दिन-रात सताया करती थी। इसलिए वे वृन्दावन में एक मास से अधिक न ठहर सके। उनकी खोज-ख़बर लेने के लिए अनुपम के साथ गंगा के किनारे-किनारे काशी की ओर चल दिये। इसी समय सनातन काशी में महाप्रभु से मिलने के पश्चात् राजपथ से मथुरा जा रहे थे। भिन्न पथ से जाने के कारण रूप गोस्वामी की मार्ग में उनसे भेंट न हो सकी। काशी पहुँच कर उन्हें जब यह संवाद मिला, तो वे बड़े धर्म-संकट में पड़ गये-महाप्रभु की आज्ञानुसार नीलाचल जाकर उनके दर्शन करें या वृन्दावन जाकर सनातन से मिलें?

नीलाचल यात्रा

उन्होंने नीलाचल जाने का निश्चय किया। अनुपम ने आग्रह किया गौड़ होकर नीलाचल जाने का, क्योंकि सनातन भी गृह त्यागकर चले आये थे। वहाँ की विषय-सम्पत्ति की पूरी व्यवस्था अभी नहीं हो पायी थी और एक बार वहाँ जा कर उसकी व्यवस्था कर देना आवश्यक था। इसलिए वे उसी पथ पर चल दिये। गौड़ पहुँच कर दुर्दैववश अनुपम को गंगा-प्राप्ति हो गयी। रूप को अकेले ही दायित्वपूर्ण सांसारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनका यथाशीघ्र समाधान कर वे चल पड़े नीलाचल की पदयात्रा पर। अनुपम के एकमात्र पुत्र श्रीजीव उस समय अल्प-वयस्क थे। नीलाचल की यात्रा करने के पूर्व रूप ने उन्हें प्राण भर आशीर्वाद देकर परिजनों के साथ वाक्ला भेज दिया। रूप ने महाप्रभु के अति प्रिय यवन पार्षद श्रीहरिदास ठाकुर के विषय में सुन रखा था। हरिदास भक्तोचित दैन्य के कारण अपने को अस्पृश्य जान नीलाचल में जन-सम्पर्क से दूर एक निर्जन स्थान में रह कर नित्य तीन लाख नाम-जाप करते थे। दर्शन के लिए जगन्नाथजी के मन्दिर न जाकर वहीं से मन्दिर के चूणा के दर्शन कर जगन्नाथजी के दर्शन की अपनी पिपासा मिटा लिया करते थे। महाप्रभु के दर्शन करने उनकी कुटिया पर भी वे इसी भय से नहीं जाते थे कि कहीं उनके किसी भक्त को उनके अपवित्र देह का स्पर्श न हो जाय। महाप्रभु स्वयं उन्हें दर्शन देने, या उनके दर्शन करने, नित्य उपलभोग के दर्शन कर मन्दिर से लौटते समय उनके पास जाया करते और उनके तथा अन्य अंतरंग भक्तों के साथ इष्ट-गोष्ठी किया करते। रूप भी बहुत दिन मुसलमान-बादशाह के दरबार में रह चुकने के कारण म्लेक्ष-स्पर्श दोष से अपने को दूषित मानते थे। इसलिए नीलाचल में उनके ठहरने का एकमात्र स्थान हरिदास की कुटी ही था। वे सीधे वहाँ पहुँचे। हरिदास ने बाहु पसार कर प्रोमालिंगन द्वारा उनकी आन्तरिक अभ्यर्थना की और स्नेहभरे शब्दों में कहा-

" रूप, तुम्हारे आने की बात हमें सबको ज्ञात थी। तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं। महाप्रभु बड़े आग्रह से तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। बार-बार तुम्हारी ही चर्चा कर आत्म-विभोर हो जाते थे।"

दूसरे दिन प्रात: महाप्रभु के कुटिया पर आते ही रूप ने भावविह्वल अवस्था में उन्हें दण्डवत् प्रणाम किया। उन्होंने आनन्द सहित उनका आलिंगन किया। कुशलप्रश्न करने के पश्चात् बहुत समय उनके साथ इष्टगोष्ठी में व्यतीत किया। उस समय रथयात्रा निकट थी। महाप्रभु के दर्शन और सान्निध्य के लोभ से श्रीअद्वैत और श्रीनित्यानन्द आदि उनके बहुत से भक्त गौड़ देश से पद यात्रा कर पुरी आये हुए थे। प्रभु निरन्तर उनके साथ इष्टगोष्ठी औ प्रेमतत्त्व की आलोचना में आनन्दमग्न रहते। एक दिन वे उन्हें सबको लेकर हरिदास की कुटी पहुँचे। रूप को आलिंगन कर अद्वैत और नित्यानन्द आदि से बोले-

"कृष्ण के आह्वान पर रूप विषय-कूप छोड़कर चला आया है। आप दोनों इसे आशीर्वाद करें, जिससे यह कृष्णभक्तिरस-विषयक ग्रन्थों की रचना कर जीवों का मंगल कर सके।" सब ने उन्हें प्रीति भरा आशीर्वाद दिया।

रूप भी हरिदास जी की तरह दैन्यवश अपने का म्लेक्ष और पतित मानने के कारण जगन्नाथ जी के मन्दिर दर्शन करने न जाते। दूर से मन्दिर के चूड़ा के दर्शन करते। प्रभु का भक्तों के साथ कीर्तन-नर्तन और भाँति-भाँति की आनन्द-लीलाओं का भी दूर से ही दर्शन करते। जगन्नाथ जी के भोगराग के पश्चात् महाप्रभु दोनों एकान्तवासी भक्तों के लिए प्रसाद भेज देते। प्रसाद ग्रहण कर दोनों अपनी-अपनी साधना में लग जाते, हरिदास नाम-जप और कीर्तन में, रूप ग्रन्थ लिखने में।

'विदग्ध-माधव' और 'ललित-माधव'

रूप जन्म से ही कवि थें उनके व्यक्तित्व में जैसा कवित्व, पाण्डित्य और भक्ति का समावेश था, वैसा साधारणत: देने में नहीं आता। गृह त्याग करने के पूर्व ही उन्होंने 'हंसदूत' और 'उद्धव-संदेश' नामक दो नाटकों की रचना आरम्भ कर दी थी। गृह त्याग करने के पश्चात् कृष्ण-लीला विषयक एक नाटक लिखना आरम्भ किया था। उसमें कृष्ण की व्रज-लीला और द्वारका-लीला को एकत्र लिखने का विचार किया था। पर सत्यभामा ने स्वप्न में व्रज-लीला और द्वारका-लीला से सम्बन्धित दो पृथक्-पृथक् नाटक लिखने का आदेश किया- पृथक् नाटक करिते सत्यभामा आज्ञा दिन।[22]

महाप्रभु ने भी एक दिन यह कहकर वैसा ही संकेत किया कि कृष्ण को व्रज से बाहर न करना-

कृष्णेरे बाहिर नाहि करिह व्रज हैते।

व्रज छाँड़ि कृष्ण कभू ना जान काहाँते॥[23]

तब उन्होंने पृथक्-पृथक् दो नाटकों की रचना करने का निश्चय किया। श्रीकृष्ण की व्रज-लीला-विषयक नाटक का नाम रखा 'विदग्धमाधव' और द्वारका-लीला-विषयक नाटक का नाम रखा 'ललितमाधव'। नीलाचल में रहते समय वे इन्हीं दो नाटकों की रचना में संलग्न रहते। दोनों का अधिकांश भाग वहीं लिखा गया। वृन्दावन लौटने पर उन्होंने पहले विदग्धमाधव समाप्त किया, पीछे ललित-माधव।

स्वरूप दामोदर और राय रामानन्द के संग

इस ग्रन्थों तथा भक्ति रस के अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के लिए, जिनकी रूप गोस्वामी ने पीछे रचना की, चाहिए था व्रजरस-सिद्धान्त का सम्यक् ज्ञान और चाहिए थी व्रजरस की आन्तरिक उपलब्धि। प्रयाग में महाप्रभु ने तत्वोपदेश कर और अपनी शक्ति का संचार कर रूप गोस्वामी को पहले ही यह योग्यता प्रदान की थी। पर नीलाचल में उन्हें प्राप्त हुआ उनका दीर्घकालीन सान्निध्य। उनका अमृतमय संग ही था रस का वह उत्स, जिसमें निरन्तर आवगाहन कर उन्होंने नयी उद्दीपना प्राप्त की और उनकी लेखली से फूट पड़ा रस का वह अजस्र और अमूल्य स्रोत, जिसकी विश्वभर के साहित्य में तुलना नहीं जिसने रस-साहित्य को नयी दिशा प्रदान की और मानव के लिए उनके चरम उत्कर्ष का नया मार्ग प्रशस्त किया।

महाप्रभु के अतिरिक्त उन्हें यहाँ संग मिला उनके दो ऐसे पार्षदों का, जो रस सिद्धान्त के मूर्तमान स्वरूप थे और उनके रसास्वदन में सहायक हुआ करते थे। वे थे स्वरूप दामोदर और राय रामानन्द। स्वरूप दामोदर नवद्वीपवासी थे। बाल्यकाल से ही महाप्रभु के प्रति अनुरागी थे। महाप्रभु के सन्न्यास लेने के पश्चात् यह भी सन्न्यास ग्रहण कर नीलाचल चले आये थे। यह महापंडित कृष्ण-रस-तत्ववेत्ता और प्रेम मय विग्रह थे, जैसे महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप ही हों। महाप्रभु का मनोभाव केवल वे ही जानते थे। महाभाव के मूर्त विग्रह महाप्रभु प्रेमभक्ति धर्म के विरुद्ध या रसाभासयुक्त कोई गीत या रचना नहीं सुन सकते थें उन्हें जब कोई गीत, श्लोक या ग्रन्थ सुनाना होता, तो पहले स्वरूप दामोदर उसकी परीक्षा करते।

स्वरूप की एक विशेषता यह थी कि वे बड़े संगीतज्ञ भी थे। उन्हें संगीत में गन्धर्व के समान और शास्त्र में वृहस्पति के समान कहा जाता था-?

"संगीते गन्धर्व सम शास्त्रे वृहस्पति।"

महाप्रभु की कृष्ण-विरह दशा में वे उनके मनोभाव के अनुकूल विद्यापति, चण्डीदास या गीत गोविन्द के पदों का कीर्तन कर या भागवत के श्लोक पढ़ उनके भाव की पुष्टि कर उन्हें सुखी करते थे। रामानन्दराय राजा प्रतापरुद्र के अधीन राजमहेन्द्री के शासक थे। गोदावरी के तटवर बसे विद्यानगर में उनका मुख्य कार्यालय था। उड़ीसा के श्रेष्ठ वैष्णव और नाट्यकार के रूप में उनकी ख्याति थी। जगन्नाथवल्लभ नाटक की उन्होंने रचना की थी। महाप्रभु की दक्षिण यात्रा के समय उनकी उनसे भेंट हुई थी। उनके साथ कथोपकथन के समय उन्होंने उनके मुख से भजन-साधन की विभिन्न श्रेणियों और व्रजरस-सिद्धान्त के निगूढ़ रहस्य का उद्घाटन करवाया था, जिसका चैतन्य-चरितामृत में विस्तार से वर्णन है।

बाह्म दृष्टि से वे महाप्रभु के उपदेष्टा थे। महाप्रभु दैन्यवश उनसे कहा करते-"मैं ठहरा शुष्क संन्यासी। व्रजरस की बात मैं क्या जानूं। वह तो तुम्हीं ने सिखायी है।"

रामानन्द उत्तर देते-"प्रभु, व्रजरस, कान्ता भाव और राधा प्रेम की महिमा मैं क्या जानूं। मैं तो आपकी काष्ठपुतली हूँ। आप जैसे नचाते हैं नाचता हूँ। आप जो मुझसे कहलाते हैं, कहता हूँ"-

राय कहे-इहा आमि किछुइ ना जानि।

तुमि जेइ कहाओ, सेइ कही बानी॥

तोमार शिक्षाय पढ़ि जेन पाठ।

साक्षात् ईश्वर तुमि, के बुझे तोमार नाट॥

इन दोनों महापुरुषों के संग से भी रूप गोस्वामी को व्रज रस के सम्बन्ध में बहुत कुछ सीखने को मिला।

महाप्रभु द्वारा रूप के कवित्व की प्रशंसा

रथयात्रा आ पहुँची है। लाखों की संख्या में नर-नारी जगन्नाथ जी की विजययात्रा के दर्शन करने दूर-दूर से आये हैं। रथ यात्रा का एक बड़ा आकर्षण है रथ के सामने महाप्रभु चैतन्यदेव का देवदुर्लभ नृत्य-कीर्तन। रथ खींचना प्रारम्भ होते ही भक्त-मण्डली के साथ कीर्तन करने लगते हैं। उनका गौरकान्तियुक्त दिव्य देह असाधारण सात्विक प्रेम-विकास सें परिपूर्ण हो जाता है, जिसके दर्शन कर यात्री आनन्द-विह्वल हो जाते हैं। रथयात्रा का कार्यक्रम कई दिन तक चलता रहता है। रूप दूसरे महाप्रभु के उद्दण्ड नृत्य और कीर्तन का दर्शन कर भाव-समुद्र में गोते खाते हुए अपनी भजन कुटी को लौट जाते हैं। एक दिन महाप्रभु रथ के आगे कीर्तन करते-करते भाव-प्रमत्त हो 'काव्य-प्रकाश' का एक श्लोक बार-बार गाने लगे। स्वरूप दामोदर के अतिरिक्त और कोई उनका मनोभाव न समझ सकां रूप ने श्लोक सुन उसी समय उस श्लोक का अर्थ सूचक एक श्लोक बनायां दूसरे दिन प्रात: उसे एक ताल-पत्र में लिख कुटिया के छप्पर में उड़सकर समुद्र स्नान को चले गये। उसी समय वहाँ पधारे महाप्रभु। उनकी दृष्टि छप्पर में उड़ते ताल-पत्र पर गयी। उसे निकाल कर उन्हांने श्लोक पढ़ा। श्लोक पढ़ते ही आविष्ट हो गये। रूप समुद्र स्नान से लौटे। महाप्रभु प्यार से थप्पड़ मार कर उन्हें आलिंगन करते हुए बोले-

"कोई तो मेरे श्लोक का अर्थ नहीं समझा। तुमने मेरा मनोभाव कैसे जान लिया?"

महाप्रभु ने जो श्लोक गाया था वह इस प्रकार था-

य: कौमार हर: स: एवं हि वरस्ता एव

चैत्रक्षपास्तें चोन्मीलित मालतीसुरभय: प्रोढ़ा कदम्बानिला:।

सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीला विधौ

रेवारोधसि वेतसीतरतले चेत: समुत्कण्ड्यते॥[24]

यह श्लोक प्राकृत नायक-नायिका के विवाह से पूर्व एकान्त में मिलने से सम्बन्धित है। विवाह के पश्चात् नायिका अपनी किसी अन्तरंगा सखी से कहती है।

"सखी, आज मुझे अपने पति से विवाह के पूर्व रेवा नदी के तीर पर बेतसी तरूतले प्रथम मिलन की याद आ रही है। आज भी चैत्र मास की वही परम रमणीय बसन्त-रजनी है, जब हमारा प्रथम मिलन हुआ था। आज भी उसी प्रकार मालती-कुसुम का सौरभ लिए समीर मन्द-मन्द वह रहा है, आज भी मैं और मेरे पति वही हैं, जो उस दिन थे। पर वह मिलन-सुख अब कहाँ हैं? मेरा मन प्राणवल्लभ से रेवती-तीर पर बेतसी तरू के नीचे फिर मिलने को व्याकुल हो रहा है।"

यद्यपि यह श्लोक प्राकृत नायक-नायिका के परस्पर एकान्त में प्रथम मिलन से सम्बन्धित है, महाप्रभु का मनोभाव श्रीमती राधिका के उस भाव से था, जिसका उनके हृदय में कुरुक्षेत्र में श्रीकृष्ण से मिलने के समय उदय हुआ था। वे उस समय श्रीकृष्ण-मिलन का सुख अनुभव करते हुए भी वृन्दावन में उनसे मिलने के लिए उत्कंठित थीं। कुरुक्षेत्र के ऐश्वर्य-प्रधान परिवेश में, जहाँ श्रीकृष्ण का राजवेश था, हाथी, घोड़े और जन-कोलाहल था, श्रीकृष्ण से मिलन उन्हें उतना सुखकर प्रतीत नहीं हो रहा था, जितना मधुर वृन्दावन के निभृत निकुंजों में होता था, जहाँ उनका गोपवेश और मुरली का मधुर रव था।

रूप गोस्वामी ने राधा के उसी भाव सको व्यक्त करते हुए इस श्लोक की रचना की थी—

"प्रिय: सोऽयं कृष्ण: सहचरि करूक्षेत्रमिलित-

स्तथाहं सा राधा तदिदमुभयो: संगम सुखम्।

तथाप्यन्त: खेलन्मधुरमुरलीपंचजुषे

मनो में कालिन्दी-पुलिन-विपनाय स्पृहयति॥"[25][26]

महाप्रभु ने जब इस पर आश्चर्य व्यक्त किया तो स्वरूप दामोदर ने कहा-" इस में आश्चर्य की क्या बात है? इससे तो यही सिद्ध होता है कि रूप पर आपकी विशेष कृपा है।"

महाप्रभु ने कहा-"हाँ, रूप, पर मेरी कृपा है। मैं उससे सन्तुष्ट हूँ। उसे आलिंगन कर मैंने उसमें शक्ति-संचार किया है। गूढ़ ब्रजरस की विवेचना के लिए वह योग्य पात्र हैं तुम भी उसके साथ व्रजरस की विवेचना किया करना-

योग्य पात्र हय गूढ़रस-विवेचने।

तुमिओ कहिओ तारे गूढ़ रसख्याने॥"[27]

रूप की नाटक रचना का कार्य चल रहा था प्रभु जानते थे कि उनके यह दोनों नाटक रसिक जनों को अत्यन्त प्रिय होंगे, उनकी रस के दो प्रधान स्रोतों के रूप में गणना होगी। वे इनकी पूर्ति के पूर्व ही इनका कुछ आस्वादन करने को उत्कंठित थे। एक दिन वे उनके काग़ज़-पत्र उठाकर उलटने लगें उन पर लिखे मोती के समान सुन्दर अक्षरों को देख आनन्दित हो उनकी स्तुति की-

श्रीरूपेर अक्षर-जेन मुकुतार पाँति।

प्रीति हआ करेन प्रभु अक्षरेर स्तुति॥[28]

कहीं-कहीं से उनका पाठ कर मन ही मन स्थिर किया कि भाषा के लालित्य, रस की परिपाटी और शास्त्र-सिद्धान्त की दृष्टि से रचनायें सचमुच अपूर्व हैं। 'विदग्ध-माधव' का निम्न श्लोक वे परमाविष्ट हो उच्च स्वर से पढ़ने लगे-

तुण्डे पाण्डविनी रतिं वितनुते तुण्डावली लब्धये।

कर्णक्रीड़म्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य: स्पृहाम्॥

चेत: प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृति।

नी जाने जनिता कियद्भिरमृतै: कृष्णेति वर्णद्वयी॥[29]

श्लोक सुन हरिदास उल्लसित हो नृत्य करने लगे और कहने लगे-"कृष्णनाम की महिमा शास्त्रों मंस बहुत पढ़ी है और साधु-मुख से भी बहुत सुनी है, पर ऐसी महिमा आज तक पढ़ी न सुनी।"

महाप्रभु ने आनन्द-विह्वल हो हरिदास और रूप दोनों को आलिंगन किया। पर उन्हें इतने से संतोष न हुआ। रूप की महिमा बढ़ाने और उन्हें नयी और तीव्रतर प्रेरणा से उद्बुद्ध करने के लिए स्वरूप और रामानन्द जैसे रस-सिद्धान्त में पारंगत व्यक्तियों की स्वीकृत भी दिलवाना चाहा। इसलिए एक दिन वे उन्हें और सार्वभौम भट्टाचार्य आदि प्रधान-प्रधान भक्तों को लेकर वहाँ पहुँचे। रूप से कहा दोनों नाटकों के कुछ-कुछ अशं पढ़कर सुनाने को। वे संकोच के साथ जिन-जिन अंशों को राय रामानन्द ने कहा सुनाने लगे। सुनकर सब अति चमत्कृत हो आनन्द-समुद्र में गोते खाने लगे। महाप्रभु का मुखारविन्द अपूर्व तृप्ति के आनन्द से खिल गया। रामानन्द ने कहा-"यह कवित्व नहीं, अमृत की धार है। इसे सुन चित्त आनन्द से झूमने लगता है। सिद्धान्त और प्रेमपरिपाटी की दृष्टि से यह अद्भुत है-

कवित्व नाट्य एइ अमृतेर धार।

नाटक लक्षण सब सिद्धान्तेर सार॥

प्रेम परिपाटी एइ अद्भुत वर्णन।

सुनि चित्त कर्णेर हय आनन्द-पूर्णन॥[30]

महाप्रभु की ओर मुख फेरते हुए उन्होंने कहा-"आप ईश्वर है, जो चाहे कर सकते हैं, जिसे जैसे चाहे काष्ठपुतली की तरह नचा सकते हैं। भक्तों के प्रति कृपा कर आपने व्रजरस का प्रचार करने का संकल्प किया है। रूप को इसका माध्यम बनाया है, सो ठीक ही किया है।"

रूप गोस्वामी को नीलाचल में रहते दस माह हो गये हैं। उन्होंने व्रजरस के प्रचार की महाप्रभु की वांछा की पूर्ति के लिए उनकी प्रेरणा और कृपा और शीषस्थानीय रसज्ञ वैष्णवों की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। अब महाप्रभु चाहते हैं कि वे शीघ्र वृन्दावन जाकर सनातन गोस्वामी के साथ इस कार्य में जुट जायें। इसलिए आज श्रीरूप सबका आशीर्वाद ग्रहण कर वृन्दावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उन्हें विदा करते समय महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं-

[31]-"व्रज जाकर रस शास्त्र का निरूपण और व्रज के लुप्त तीर्थों का उद्धार और प्रचार करना। कृष्ण-सेवा और रस-भक्ति का भी प्रचार करना। मैं भी एक बार देखने व्रज जाऊँगा।"[32]

वृन्दावन प्रत्यागमन और कृष्ण-भक्ति का प्रचार

Govind Dev Temple, Vrindavan

सन् 1519 में रूप गोस्वामी वृन्दावन लौट आये। जिस समय रूप वृन्दावन की यात्रा पर थे, उसी समय सनातन नीलाचल की यात्रा कर रहे थे। पर सनातन नीलाचल जा रहे थे झाड़िखण्ड के वन-पथ से और रूप वृन्दावन आ रहे थे विष्णु पुर के राजपथ से। इसलिए इस बार भी दोनों की भेंट न हो सकी। सनातन जब नीलाचल पहुँचे, उसके 8/10 दिन पूर्व ही रूप जा चुके थे। पर सनातन अधिक दिन नीलाचल न रहे। दोलयात्रा[33]के बाद ही उन्हें भी महाप्रभु ने वृन्दावन भेज दिया। बहुत दिन बाद दोनों भ्राताओं का वृन्दावन में मिलन हुआ। विशाल गौड़ देश का राजमन्त्री-पद और गृह त्यागने के पश्चात् वृन्दावन के मुक्त वातावरण में यह उनका प्रथम मिलन था। दीर्घकाल से वे वृन्दावन में वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए कृष्ण-भक्ति का याजन करने का जो स्वप्न देख रहे थे उसे सत्य हुआ देख आज उनके हृदय में आनन्द समा नहीं रहा था। महाप्रभु की अपार करुणा का स्मरण कर दोनों आत्म-विभोर हो रहे थे।

कृष्ण-भक्ति के प्रचार की महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने में वे तन-मन से जुट गये। प्रचार का मुख्य अंग है आचार। बिना स्वयं आचरण किये प्रचार सफल नहीं होता। इसलिए दोनों ने कठोर साधना के साथ-साथ शास्त्रालोचना, भक्ति-ग्रन्थों का निर्माण और श्रीविग्रहों की प्रतिष्ठा-सेवादि का कार्य आरम्भ किया। पांडित्य के साथ-साथ दैन्य और रागानुगा भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप के रूप में दोनों की ख्याति द्रुत गति से चारों ओर फैलने लगी। मानवरूपी देवता के रूप में लोग दूर-दूर से उनके दर्शनकर जीवन चरितार्थ करने आने लगे। उनके द्वारा लिखित, संकलित' और व्याख्यात ग्रन्थ विश्व-साहित्य की सर्वोच्च निधि के रूप में प्रकाश में आने लगे।

महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा था- "मैं अपने बहुत से डोर-कौपीनधारी कंगाल भक्तों को वृन्दावन भेजूँगा। तुम्हें उन्हें आश्रय देना होगा और उनकी देख-रेख करनी होगी।"

उन भक्तों की टोलियाँ अब आने लगीं। सनातन गोस्वामी ने उनके प्रति अपने कर्तव्य का यथासम्भव पालन किया। पर सनातन स्वभाव से गम्भीर प्रकृति के थे। रूप जैसी कर्मपटुता उनमें न थी। इसलिए रूप को ही अग्रणी होकर उनके रहन-सहन और भजन-साधन की व्यवस्था करनी होती। कोई नया भक्त वृन्दावन मैं आता तो उन्हीं को खोजता, उन्हीं की शरण लेता और उन्हीं के तत्वावधान में अपनी जीवन-यात्रा सफल करता। रूप-सनातन के वृन्दावन आने के कई वर्ष बाद गोपालभट्ट गोस्वामी वृन्दावन आये। उसी समय नीलाचल में अकस्मात् महाप्रभु का अन्तर्धान हो गया। तब रघुनाथ दास गोस्वामी आदि भी वृन्दावन आ गये। गोस्वामियों की टोली वृन्दावन में एकत्र हो जाने के पश्चात् श्रीविग्रह-प्रतिष्ठा और सेवा-कार्य तेज़ीसे चल पड़ा। एक-एक गोस्वामी ने एक-एक श्रीकृष्ण के विग्रह की प्रतिष्ठा की। और उसी के नाम से वह परिचित हुआ।

गोस्वामियों द्वारा प्रतिष्ठित श्रीकृष्ण के इन विग्रहों में श्रीरूप गोस्वामी द्वारा प्रतिष्ठित श्रीगोविन्द देव की स्थापना महाप्रभु के प्रकट काल में हुई। और सब विग्रहों की स्थापना महाप्रभु के अप्राकअय के पश्चात् हुई। सनातन गोस्वामी के मदनगोपाल की स्थापना भी महाप्रभु के अप्राकट्य के पश्चात् हुई। कुछ लोगों का मत है कि मदन गोपाल की सेवा के साथ ही महाप्रभु के अप्राकट्य एक वर्ष पीछे गोविन्ददेव की सेवा की स्थापना हुई। पर गोविन्ददेव की स्थापना महाप्रभु के प्रकट रहते ही होने का प्राचीन ग्रन्थों में स्पष्ट उल्लेख है। यह हो सकता हैं कि रूप गोस्वामी ने गोविन्ददेव का आविष्कार पहले किया हो, पर मन्दिरादि निर्माणपूर्वक समारोह के साथ विग्रह प्रतिष्ठा का कार्य पीछे हुआ हो।[34]

गोविन्ददेव का आविष्कार

गोविन्ददेव के आविष्कार और उनकी सेवा की स्थापना का वृत्तान्त श्रीराधाकृष्ण गोस्वामीकृत 'साधन-दीपिका' नामक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ में विस्तार से दिया है। भक्तिरत्नाकर में श्रीनरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने साधन-दीपिका के मूल श्लोकों को उद्धृत करते हुए उनका वर्णन इस प्रकार किया है। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शास्त्र-प्रमाणानुसार लुप्त तीर्थों का उद्धार करने की आज्ञा की थी। शास्त्रों में उल्लेख था कि महाराज बज्रनाभ विनिर्मित श्रीगोविन्ददेव जी वृन्दावन के योगपीठ में विराजमान हैं। रूप गोस्वामी ब्रज के वनों, उपवनों और ग्रामों में घूम-घूम कर योगपीठ का अन्वेषण करते। ग्रामवासियों से कहते-"बताओ वह योगपीठ कहाँ है, जहाँ गोविन्ददेव विराजमान हैं?" पर उसका कहीं कोई पता न दे सकता। एक दिन वे हताश हो इसी चिन्ता में यमुनातट पर बैठे थे। सोच रहे थे-भगवान की खोज करने की शक्ति मनुष्य में कहाँ? सूर्य जैसे किसी को चेष्टा से नहीं, स्वयं की प्रकाशित होते हैं। यह सोचते-सोचते वे मन ही मन, "हा, गोविन्द, हा, गोविन्द!" कह इष्टदेव से प्रार्थना करने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुधार प्रवाहित होने लगी।

Govind Dev Temple, Vrindavan

अकस्मात् एक परम सुन्दर ब्रजवासी उधर आ निकला। मधुर स्वर में उनसे बोला-"स्वामी, आप उदास क्यों बैठे हैं?"

रूप ने उदासी का कारण बताया। उसने कहा-"आप चिंता बिल्कुल न करें। मैं जो कहता हूँ उसे सुनें। वृन्दावन में केशीतीर्थ के "गोमाटिला" नाम से जो स्थान प्रसिद्ध है, वही योगीपीठ है। वहाँ नित्य पूर्वाह्न में एक श्रेष्ठ गाय आती है। बड़े प्रेम और उल्लास से अपने थनों से दूध की वृष्टि कर जाती है। गोविन्ददेव वहीं गुप्त रूप से विराजमान हैं। चलो मैं तुम्हें उस स्थान पर लिए चलता हूँ"

उस स्थान पर उन्हें ले जाकर व्रजवासी अन्तर्द्धान हो गया। रूप को इस रहस्य को समझने में देर न लगी। व्रजवासी के अन्तर्द्धान के साथ वे भी मूर्च्छित हो भूमि पर गिर पड़े। बाह्यज्ञान होने पर उनके हृदय में आनन्द नहीं समा रहा थां अविराम आनन्दाश्रु बहाते वे पास की व्रजवासियों की बस्ती में गये और उन्हें यह शुभ संवाद दिया। व्रजवासियों ने मिलकर बड़े उल्लास के साथ उस टीले पर दुग्ध-धारा से भीगे स्थान का खनन किया। कुछ दूर खुदाई करने के पश्चात् गोविन्ददेव का अपरूप श्रीविग्रह प्राप्त कर उनके आनन्द की सीमान रही। उनकी हर्षध्वनि और गोविन्ददेव की जय-जय कार से आकाश गूंज गया। रूप गोस्वामी ने शास्त्र वाक्य द्वारा प्रमाणित किया कि गोमाटिला द्वापर युग का योगपीठ है और आविष्कृत श्रीविग्रह वज्रनाभ महाराज द्वारा प्रतिष्ठित और पूजित गोविन्ददेव हैं।[35] गोविन्ददेव के प्राकट्य की बात सुन असंख्य नर-नारी दूर-दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। कई दिन तक अपूर्व हर्षोल्लास के साथ महोत्सव होता रहा।

रूप गोस्वामी ने गोविन्ददेव के प्राकट्य का समाचार पत्र द्वारा महाप्रभु को भिजवाया-

गोविन्द प्रकट मात्रे श्रीरूप नोसाञि।

क्षेत्रे पत्री पाठाइला महाप्रभु गञि॥

श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु पार्षद सहिते।

पत्री पढ़ि आनन्दे ना पारे स्थिर हैते॥[36]

महाप्रभु ने उसी समय अपने पार्षद काशीश्वर को वृन्दावन जाने की आज्ञा दी। काशीश्वर उनकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकते थे। पर महाप्रभु को छोड़ने का दु:ख भी सहन करना उनके लिए सम्भव न था। काशीश्वर को इस धर्म-संकट में पड़ा देख महाप्रभु ने उन्हें "गौर-गोविन्द" नामक अपना एक श्रीविग्रह देकर कहा-"लो, इसे 'साथ ले जाओ। इस विग्रह को मुझसे अभिन्न जानना। इसके रूप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।" काशीश्वर को श्रीविग्रह में विश्वास दिलाने के लिये उन्होंने श्रीविग्रह के साथ एकत्र भोजन किया। यह देख काशीश्वर परमानन्दित हुए और श्रीविग्रह को साथ ले वृन्दावन चले गये। वहाँ गोविन्ददेव के श्रीविग्रह के सन्निकट उसकी स्थापना कर प्रेम से उसकी सेवा करने लगे-

काशीश्वर अन्तर बूझिया गौरहरि।

दिलेन निज-स्वरूप-विग्रह यत्न करि॥

प्रभु से विग्रह सह अन्नादि भुञ्जिल।

देखि काशीश्वरेर परमानन्द हैल॥

श्रीगौर गोविन्द-नाम प्रभु जानाइला।

ताँरे लैया काशीश्वर वृन्दावने आइला॥

गोविन्द दक्षिणे प्रभु रे बसाइया।

करये अद्भुत सेवा प्रेमाविष्ट हैया॥[37]

रूप गोस्वामी ने भक्तिरसामृत सिन्धु में गोविन्ददेव के दर्शन के सम्बन्ध में यह चेतावनी दी है-

"स्मेरां भंगीत्रय परिचिता साचि विस्तीर्ण दृष्टिं

वंशीन्यस्ताधर किशलयामुज्जलां चन्द्रकेण।

गोविन्दाख्यां हरितनुमित केशीतीर्थोपकण्ठे

मा प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखे! बन्धुसंगेऽस्ति रंग:॥"[38][39]

गोविन्ददेव के दर्शन के इस परिणाम का अनेकों ने अनुभव किया है और आज भी कर रहे हैं। चैतन्य-चरितामृत में उल्लेख है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने अपने किसी शिष्य द्वारा गोविन्दजी के लिए एक मन्दिर का निर्माण करवाया और अलंकार आदि से उन्हें भूषित किया-

निज शिष्य कहि, गोविन्द कराइल।

वंशी मकर कुण्डलादि, भूषण करि दिल॥[40]

गोविन्ददेव के पास राधा-मूर्ति की स्थापना

गोविन्ददेव बहुत दिन तक अकेले विराजते रहे। उनके साथ जो राधिकामूर्ति है उनकी स्थापना रूपगोस्वामी के अन्तर्धान के कुछ दिन पूर्व हुई। इनका इतिहास भक्तिरत्नाकर में साधन-दीपिका ग्रन्थ के अनुसार इस प्रकार वर्णित है: उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र के पुत्र पुरुषोत्तम जाना अपने पिता के समान परम वैष्णव थे। उन्हें जब पता चला कि वृन्दावन में मदनगोपाल और गोविन्ददेव श्रीविहीन अवस्था में प्रतिष्ठित हैं, तो उन्होंने उनके वाम भाग में प्रतिष्ठित होने के लिए दो धातुमयी राधिका-मूर्तियां भेजीं। जब वे वृन्दावन के निकट पहुँची मदनगोपाल ने अपने मंदिर के सेवा-अधिकारी से स्वप्न में कहा-

"हय जो दो मूर्तियां आ रही हैं इन्हें दोनों को लेग राधिका के रूप में जानते हैं। पर इनमें एक राधा है, दूसरी ललिता। तुम अग्रसर होकर शीघ्र दोनों को यहाँ ले आओ। उनमें से छोटी राधिका को मेरी बांयी ओर और बड़ी ललिता को मेरी दाहिनी ओर स्थापित करो।"

मदनगोपाल की आज्ञा के अनुरूप दोनों की स्थापना उनके दोनों ओर कर दी गयी।[41]तब पुरुषोत्तम जाना गोविन्ददेव के लिए एक और राधिका-मूर्ति वृन्दावन भेजने का उपाय सोचने लगे। वे चिन्तित थे कि गोविन्ददेव के लिए कौन-सी राधा-मूर्ति कहाँ से प्राप्त की जाय। तभी राधारानी ने स्वप्न में प्रकट होकर उनसे कहा-"लक्ष्मी" कहते हैं। वे नहीं जानते कि मैं राधा हूँ। मुझे गोविन्ददेव के पास शीघ्र भेजने की व्यवस्था करो। तब राजा ने चक्रबेड़ की राधा-मूर्ति को वृन्दावन भेज दिया। बड़े समारोह के साथ गोविन्ददेव के बाम भाग में उनकी स्थापना कर दी गयी।[42]इसी अवसर पर रूप गोस्वामी ने 'चाटुपुष्पाञजलि' नाम के प्रसिद्ध स्तोत्र की रचना की।

साधन-दीपिका के अनुसार यह राधामूर्ति कभी वृन्दावन से उत्कल देश गयी थी, उसी प्रकार जिस प्रकार साक्षी गोपाल भक्ताधीन हो पदयात्रा कर वहाँ गये थे। वहाँ राधानगर में वृहद्भानु नामक एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण के घर उसकी कन्या के रूप में उसकी स्नेहसिक्त सेवा अंगीकार कर रही थीं। स्वप्नादेश प्राप्त कर पुरी के राजा ने उन्हें पुरी के निकट चक्रबेड़ नामक स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया था।[43][44]

राजा मानसिंह द्वारा गोविन्ददेव के मन्दिर का निर्माण

रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य द्वारा बनवाया गोविन्ददेव का मन्दिर बहुत दिन बाद जीर्ण-शीर्ण हो गया। तब सन् 1590 में राजा मानसिंह ने बहुत अर्थ व्यय कर वर्तमान लाला पत्थर के विशाल मन्दिर का निर्माण किया, जिसे उत्तर भारत का सबसे आकर्षक और हिन्दू स्थापत्य का अतुलनीय दृष्टांत माना जाता है।[45]इस मन्दिर का निर्माण करने का जब मानसिंह ने विचार किया, उस समय अकबर बादशाह पूर्वी राजस्थान के लाल पत्थर से आगरे के क़िले का निर्माण करवा रहे थे। इस लाल पत्थर को प्राप्त करने का और किसी को अधिकार नहीं था। पर मानसिंह उस समय अकबर के सेनापति थे, और उनके बड़े विश्वासपात्र थे। मानसिंह के अनुरोध पर उन्होंने गोविन्ददेव के मन्दिर के लिए बिना मूल्य इस पत्थर को देने की अनुमति दे दी।[46]एक सौ तीस बीधा ज़मीन भी मन्दिर की सेवा के लिए भेंट कर दी।

मानसिंह की मृत्यु (सन् 1614) के बाद सौ वर्ष से भी अधिक यह मन्दिर अपने पूरे गौरव-गरिमा के साथ भक्तों और तीर्थ-यात्रियों के आकर्षण का प्रधान केन्द्र बना रहा। पर हिन्दू-विद्रोही बादशाह औरंगजेब के नेत्रों में इसका खटकना स्वाभाविक था। उसके द्वारा मन्दिर को नष्ट किये जाने के भय से गोविन्ददेव को पहले आमेर की घाटी में एक मन्दिर बनवाकर उसमें विराजमान किया गया। जब महाराज जयसिंह ने जयपुर बसाया, तब पहले जयनिवास में मन्दिर बनवाकर उसमें गोविन्दजी को ले जाया गया। उसके सामने चन्द्रमहल का निर्माण इस प्रकार किया कि राज महल से गोविन्ददेव के दर्शन कर सकें। राजा वैष्णव थे। वे गोविन्द देव को ही रियासत का राजा मानते और स्वयं उनके दीवान की हैसियत से राजकार्य चलाते। रियासत की मोहर पर लिखा होता "महाराजाधिराज श्रीश्रीगोविन्ददेवजी, दीवान महाराजा जयसिंह।" आज भी गोविन्ददेव उसी मन्दिर में विराजमान हैं। महाप्रभु के गौरगोविन्द विग्रह भी उनके दाहिने पार्श्व में उसी सिंहासन पर विराजमान हैं।

वृन्दावन के मन्दिर का प्रधान चूड़ा इतना ऊँचा था कि उसके आलोक मंच से विच्छुरित आलोकराशि आगरा से देखी जा सकती थी। जब औरंगजेब को पता चला कि यह आलोकराशि हिन्दुओं के इस मन्दिर की है, तो उसने एक फ़ौजदार को भेजकर उसके मूल मन्दिर और उससे संलग्न पांच चूड़ा ध्वंस करवा दिये।[47]फ़ौजदार के वृन्दावन आने के पूर्व ही गोविन्ददेव के विग्रह औ अन्य प्रधान-प्रधान विग्रहों को जयपुर पहुँचा दिया गया था। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के राजत्वकाल (1729-48) में किसी समय वृन्दावनवासी भक्तों ने गोविन्दजी की एक प्रतिमूर्ति पधरा दी। सन् 1819 में नन्दकुमार बसू नामक एक भक्त ने मानसिंह के मन्दिर के उत्तर पश्चिम में एक नया मन्दिर बनवाकर उस मूर्ति को वहाँ स्थापित किया। आज भी गोविन्ददेव वहीं विराजमान हैं।

ग्रन्थ-रचना

रूप गोस्वामी ने शास्त्रों की सहायता से व्रज की सीमा निर्धारित की और लुप्त तीर्थों का उद्धार कर लीला-स्थलियों को चिह्नित किया। श्रीविग्रह-सेवा प्रचार और लुप्त तीर्थ-उद्धार के साथ-साथ उनका वैष्णव –शास्त्र-रचना का कार्य चलता रहा। उनका कृष्ण-लीला और कृष्ण-रसपूर्ण काव्य-वैष्णव जगत् को उनका बहुत बड़ा अवदान है।

"वे आजन्म कवि थे और अल्पावस्था में परमपंडित हो गये थे। उनकी लिपि जैसी मुक्ता-पंक्ति के समान सुन्दर थी, वैसी ही उनकी भाषा मार्जित, अलंकृत और निरूपम कवित्वपूर्ण थी। उनकी रचना सर्वत्र गंभीर चिंताशीलता का परिचय देती है, उनके श्लोक नव-नव भाव, सुन्दर शब्दावली, विषयानुरूप गाम्भीर्य और काव्यरसकला से भरपूर हैं। गुरु-गम्भीर शब्द सम्भार से भाराक्रान्त श्लोक को देखते ही समझ में आ जाता हैं कि यह रूप गोस्वामी की लेखनी-प्रसूत है और उसके अर्थ की उपलब्धि होते ही उसके कवित्व-कौशल से मुग्ध हुए बिना नहीं रहा जा सकता।....... राजकर्मचारी रहते हुए भी वे ज्येष्ठ भ्राता के साथ शास्त्रचर्चा से कभी विरत न हुए। उस समय भी उनकी काव्य-प्रतिभा किसी से छिपी नहीं थी। पर संसार त्यागकर वृन्दावन आ जाने के पश्चात् जब वे राशि-राशि शास्त्र-ग्रन्थों को एकत्र कर एकाग्रचित्त हो उनमें मनोनिवेश कर बैठते, तब उनका चिंतास्तोत्र स्वभावत: उच्छलित हो पड़ता। भाषा आकर दासी की तरह उसे लोकशिक्षा के लिये ग्रन्थित कर रख देती। जाने कितने काव्य, नाटक, स्तोत्र, सारार्थ-व्याख्या और संग्रह-ग्रन्थादि उनकी लेखनी से प्रकट होते।"[48]

वैष्णवीय साधना और सिद्धि के मूर्त-विग्रह श्रीरूप गोस्वामी ने जिन ग्रन्थों की रचना की, उनमें से प्रत्येक वैष्णव साहित्य का अनमोल रत्न है, प्रत्येक शुद्धा-भक्ति के पथ के पथिक के लिए एक आलोक –स्तम्भ है, क्योकि उसकी आधार-शिला कोरा शास्त्र-ज्ञान ही नहीं, ऐसा शास्त्र-ज्ञान है, जो उनकी दीर्घकालीन रागानुगा-भक्ति की साधना के अनुभवों से परिपुष्ट है। उनके ग्रन्थों की तालिका और संक्षिप्त परिचय हम आगे देंगे। यहाँ उनके व्यक्तित्व पर कुछ और प्रकाश डालेंगे।

दैन्य

रूप गोस्वामी इतने बड़े पंडित, कृष्ण रसवेत्ता और तत्कालीन वैष्णव समाज के महान् नायक थे, तो भी उन्हें अभिमान छूकर नहीं गया था। वे वैष्णवीय दैन्य और विनय की साक्षात् मूर्ति थे। उनके पांडित्य और शास्त्र-ज्ञान के विषय में सुनकर दूर-दूर से दिग्विजयी पंडित और आचार्यगण आते उनसे शास्त्रार्थ करने। पर वे उनके साथ तर्क-वितर्क में कभी न जुटते। बिना तर्क किये ही उन्हें विजय-पत्र लिख देते, जिससे वे प्रसन्न हो चले जायें और उनके भजन-साधन और शास्त्र-रचना कार्य में अधिक विक्षेप न हो। पर इतना दीन होते हुए भी वैष्णवीय रीति-नीति और दैन्य की रक्षा करने में कठोर थे। इस सम्बन्ध में एक विशेष घटना उल्लेखनीय है। कुछ समय बाद रूप गोस्वामी के भतीजे, चौबीस वर्षीय ब्रह्मचारी, महान् प्रतिभाशील श्रीजीव काशीधाम में प्रसिद्ध वेदान्ती श्रीमधुसूदन वाचस्पति के निकट वेदान्त और न्याय की शिक्षा समाप्त कर रूप-सनातन का पथ अनुसरण करते हुए संसार त्यागकर वृन्दावन चले आये थे और उनसे दीक्षा लेकर ग्रन्थ-रचना में उनके साथ सहयोग करने लगे थे।

भक्तिरत्नाकर में उल्लेख है कि एक बार श्रीपाद बल्लभाचार्य आये रूप गोस्वामी से मिलने। उस समय वे, 'भक्तिरसामृतसिन्धु' लिख रहे थे। जीव पास बैठे उन्हें पंखा कर रहे थे। वल्लभाचार्य जी ने भक्तिरसामृतसिन्धु के एक श्लोक में कुछ संशोधन का प्रस्ताव रखा। रूप ने या तो उसे उचित जान, या अपने स्वाभाविक दैन्य और आचार्य पाद के प्रति आदर भाव के कारण उसे स्वीकार कर लिया। पर जीव को यह सहन न हुआ। जब वल्लभाचार्य जमुना-स्नान को गये, वे उनके पीछे उनके पात्र वस्त्रादि साथ लेकर गये। उस समय श्लोक का ठीक अर्थ समझाकर उन्होंने उन्हें अपना संशोधन वापिस लेने को राजी कर लिया।[49]रूपगोस्वामी को जीव का आचरण वैष्णवीय दैन्य और रीति-नीति के प्रतिकूल लगा। उन्होंने उन्हें बुलाकर कहा-"तू वैराग्य वेश के योग्य नहीं। तेरे भीतर दम्भ और क्रोध भरा है जिसके कारण तूने आचार्य का अपमान किया। मैं तेरा मुँह नहीं देखना चाहता चला जा यहाँ से। लौट कर तभी आना जब हृदय शुद्ध कर लेना वैराग्यवेश के लिये योग्य बन जाना।

साधारणत: दैन्य और विनय की मूर्ति, पर वैष्णवीय नीति और आचरण की रक्षा के लिये वज्र से भी कठोर, रूप गोस्वामी को अपने प्रिय शिष्य को विताड़ित करने में एक मुहूर्त भी न लगा-ऐसे शिष्य को जिसे उन्होंने सब तरह से योग्य जान अपने हाथ से तैयार किया था वृन्दावन के भक्ति-साम्राज्य के भविष्यत् अध्यक्ष पद के लिये। गुरु-आज्ञा पालन कर रोदन करते-करते जीव वहाँ से चल दिये। वृन्दावन से दूर जंगल में एक पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। गुरुदेव की आज्ञानुसार हृदय शुद्ध करने के लिये और वैराग्य-वेश की योग्यता प्राप्त करने के लिये आरम्भ की कृच्छ्र साधना। बहुत दिन तक अल्पाहार, अनाहार, अनिद्रा आदि के कारण शरीर बहुत दुर्बल हो गया। प्राण शरीर को छोड़ जाने के लिये किसी शुभ क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। तब दैवयोग से सनातन गोस्वामी वन-भ्रमण करते हुए उधर आ निकले। उनकी दशा देख उनका हृदय द्रवित हो गया। उनके इंगित से जीव का प्रायश्चित्त पूरा हुआ जान रूप गोस्वामी ने उन्हें फिर से अंगीकार किया।

रूप गोस्वामी की भजनकुटी

कदम्ब टेर से सटी हुई पश्चिम में श्री रूप गोस्वामी की भजनकुटी स्थित है। श्री रूपगोस्वामी कृष्ण की मधुर लीलाओं की स्मृति के लिए प्राय: इस निर्जन स्थली में भजन करते थे। वे यहाँ पर अपने प्रिय ग्रन्थों की रचना भी करते थे। उन्हें जब कभी-कभी महाभावमयी राधिका के विप्रलम्भ भावों की स्फूर्ति होती, तो हठात इनके मुख से विप्रलम्भ भावमय श्लोक निकल आते थे। उस समय यहाँ के कदम्ब वृक्षों के सारे पत्ते उस विरहाग्नि में सूखकर नीचे गिर जाते तथा पुन: इनके हृदय में युगल मिलन की स्फूर्ति होते ही इनके पदों को सुनकर कदम्ब वृक्षों में नई-नई कोपलें निकल आती थीं ।

एक समय श्री सनातन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी से मिलने के लिए यहाँ आये। उन दोनों में कृष्ण की रसमयी कथाएँ होने लगीं। दोनों कृष्ण कथा में इतने आविष्ट हो गये कि उन्हें समय का ध्यान नहीं रहा। दोपहर के पश्चात् आवेश कुछ कम होने पर श्रीरूप गोस्वामी ने सोचा प्रसाद ग्रहण करने का समय हो गया है, किन्तु मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो श्री सनातन गोस्वामी को खिला सकूँ। इसलिए कुछ चिन्तित हो गये, इतने में ही साधारण वेश में एक सुन्दर-सी बालिका वहाँ उपस्थित हुई और रूप गोस्वामी को कहने लगी- बाबा! मेरी मैया ने चावल, दूध और चीनी मेरे हाथों से भेजी है, तुम शीघ्र खीर बनाकर खा लेना। यह कहकर वह चली गई। किन्तु थोड़ी देर में वह पुन: लौट आई। बाबा! तुम्हें बातचीत करने से ही अवसर नहीं। अत: मैं स्वयं ही पाक कर देती हूँ। ऐसा कहकर उसने झट से आस-पास से सूखे कण्डे लाकर अपनी फूँक से ही आग पैदाकर थोड़ी ही देर में अत्यन्त मधुर एवं सुगन्धित खीर प्रस्तुत कर दी और बोलीं- बाबा! ठाकुरजी का भोग लगाकर जल्दी से पा लो। मेरी मैया डाँटेगी। मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह चली गई। आगे विस्तार में पढ़ें:- रूप गोस्वामी की भजनकुटी

रूप गोस्वामी भक्ति-रचनाएँ

राधारानी की कृपा

लुप्त तीर्थों के उद्धार और ग्रन्थ-रचना आदि कार्यों में संलग्न रहते हुए भी रूप गोस्वामी की आन्तरिक साधना चलती रही। उनके ग्रन्थों की समाप्ति में दिये विवरण से पता चलता है कि भजन की सुविधा की दृष्टि से वे अपने रहने का स्थान बदलते रहते। कभी भद्रवन में रहते, कभी नन्दीश्वर के निकट, कभी गोवर्धन की तलहटी में सनातन गोस्वामी के भजन-कुटी में और कभी राधाकुण्ड में रघुनाथ दास गोस्वामी और कृष्णदास कविराज के सान्निध्य में। इस बीच उनके और उनके इष्ट राधा-कृष्ण के बीच जो घटनायें घटीं उन्हें कौन जाने? पर उनमें से कुछ बहुत प्रचलित हैं, जिनका हम यहाँ उल्लेख करेंगे। बहुत दिन हो गये रूपगोस्वामी को धाम में रहते और धामेश्वरी का चिन्तन करते। पर उनकी साक्षात् कृपा का अनुभव उन्हें न हुआ। एक बार जब वे नन्द ग्राम में रह रहे थे, उनकी कृपा न प्राप्त कर सकने के कारण उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ। क्षोभ बढ़ता गया। राधारानी का विरह असह्य हो गया। प्राण उनकी कृपा के बिना छटपट करने लगे। खाना-पीना छूट गया। मधुकरी को जाना बंद हो गया।

उसी समय संवाद मिला कि सनातन गोस्वामी आ रहे हैं उन्हें देखने। वे चिन्ता में पड़ गये कि गुरु-तुल्य अपने अग्रज के कैसे, क्या सेवा करें। वासना जागी कि कहीं से आवश्यक सामग्री उपलब्ध होती तो खीर बनाकर उन्हें खिलाते। पर सामग्री आती कहाँ से? किसी से कुछ मांगने का उनका नियम नहीं था। मधुकरी को जाते तो बिना मांगे रोटियों के टूक और मिलता ही क्या? वासना दबा देनी पड़ी। आगे विस्तार में पढ़ें:- रूप गोस्वामी भक्ति-रचनाएँ

रूपगोस्वामी के ग्रन्थ

जीव गोस्वामी ने 'लघुवैष्णवतोषणी' में अपने वंश का परिचय देते समय रूप गोस्वामी के ग्रन्थों की एक तालिका दी है, जिसमें इन ग्रन्थों का उल्लेख है-

1. हंसदूत, उद्धव-संदेश और अष्टदश लीला-छन्द नामक 3 काव्य,

2. स्तवमाला, उत्कलिकावली, गोविन्द-विरूदावली और प्रेमेन्दु सागर नामक 4 स्तोत्र-ग्रन्थ,

3. विदग्ध-माधव और ललित-माधव नामक 2 नाटक,

4. दानकेलि नामक 1 भाणिक,

5. भक्तिरसामृतसिन्धु और उज्ज्वल-नीलमणि नामक 2 रस-ग्रन्थ और

6. मथुरा-महिमा, नाटक-चन्द्रिका, पद्यावली और लघुभागवतामृत नामक 4 संग्रह-ग्रन्थ। आगे विस्तार में पढ़ें:- रूपगोस्वामी के ग्रन्थ

रूपगोस्वामी के मुख्य ग्रन्थ

हंसदूत की रचना रूप गोस्वामी के श्रीचैतन्य से साक्षात के पूर्व की गयी। यह इस बात से भी सिद्ध है कि इसके मंगलाचरण में श्रीचैतन्य की नमष्क्रिया नहीं है और इसमें सनातन गोस्वामी के सम्बन्ध में 'साकरतया' शब्द का प्रयोग किया गया है, जो श्रीचैतन्य से साक्षात के पूर्व उनकी 'साकरमल्लिक' उपाधि को सूचित करता है। यह एक श्रेष्ठ वैष्णव प्रेमकाव्य है। इसकी विषय वस्तु इस प्रकार है। श्रीकृष्ण के मथुरा जाने पर राधा विरहाग्नि शांत करने के उद्देश्य से यमुना तट पर गयीं। तटवर्ती कुञ्जों को देख कृष्ण-स्मृति जाग पड़ी। विरह-वेदना और भी तीव्र हो गयी। शोकाकुलता के कारण वे मूर्च्छित हो गयीं। सखियों ने पद्म पत्र रचित शय्या पर उन्हें शयन करा दिया और नाना प्रकार से प्राण रक्षा के लिये चेष्टा करने लगी। ललिता ने उसी समय यमुना के घाट पर एक हंस देखा। आगे विस्तार में पढ़ें:- रूपगोस्वामी के मुख्य ग्रन्थ

टीका टिप्पणी और संदर्भ

- ↑ डॉ. जाना: वृन्दावनेर छय गोस्वामी, पृ0 24

- ↑ गीता0 7/14

- ↑ भक्तिरत्नाकर 1/648-649

- ↑ चैतन्य-चरितामृत 2/19/6-9)

- ↑ अर्थात् चतुर्वेदाध्यायी ब्राह्मण भी मेरा प्रिय नहीं है, यदि वह भक्तिशून्य है। भक्तिमान् पुरुष चाण्डाल भी है, तो मेरा प्रिय है। चाण्डाल होते हुए भी वह सत्पात्र है। उसी को दान करना चाहिए, उसी से ग्रहण करना चाहिए, उसी की मेरे समान पूजा करना चाहिए।

- ↑ महावदान्य, कृष्ण-प्रेम-प्रदाता, कृष्ण-स्वरूप कृष्णचैतन्यनामा गौरागरूपधारी प्रभु, तुम्हें नमस्कार करता हूँ।

- ↑ चैतन्य-चरितामृत 2/18/50+53

- ↑ चैतन्य-चरितामृत 2/19/56-57

- ↑ चैतन्य-चरितामृत 2/12/61

- ↑ D.C. Sen: Caitanya and His Age. p. 239; Caitanya and His Companions, p. 200f.

- ↑ चैतन्य-चरितामृत 3/33/7

- ↑ "-अहो! वह चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ हैं, जिसकी चिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम (भगवत्राम) विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थस्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्यययन सब कुछ कर लिया।"

- ↑ चैतन्य-चरितामृत 2/19/74-75 में उद्धत हरिभक्तिसुधोदयका 3/11-12 श्लोक

- ↑ -सच्चरित्र और सद्भक्ति रूप दीप्ताग्नि द्वारा जिसका दुर्जातित्व-कल्मष दग्ध हो गया है, ऐसा चाण्डाल भी पण्डितों के सम्मान के योग्य है। भक्तिहीन व्यक्ति की सज्जाति और उसका शास्त्रज्ञान, जप, तपादि मृत देह के अलंकार के समान किसी काम के नहीं। वे केवल लोकरञ्जन के लिए हैं।"

- ↑ चैतन्य चरितामृत2/19/77

- ↑ बंगदेश तें कृष्णचैतन्य वृन्दावन आवत अडेल में आपको निवास सुनिकें श्रीआचार्यजी के पास आये। तिनके शरीर में श्रीकृष्ण को निवास देखी आप श्रीआचार्य जीने विनकों असमर्पित वस्तु में सुँसामुग्री दे जिमाये।"-गोस्वामी श्रीगोकुलनाथजी –कृत श्रीआचार्यजी महाप्रभु (श्रीवल्लभाचार्यजी) की निज वार्ता, धरूवार्ता तथा चौरासी वैठकन की वार्ता, प्रकाशक एन0 डी0 मेहता की कम्पनी, कालाबादेवी रोड, बम्बई। सं0 1959, वार्ता प्रसंग 34, पृ0 68

- ↑ चैतन्य-चरितामृत 2/19/85-90

- ↑ चैतन्य-चरितामृत 2/19/149

- ↑ चैतन्य-चरितामृत 2/19/169

- ↑ नारद-पञचरात्र

- ↑ चैतन्य-चरितामृत 2/19/175

- ↑ चैतन्य-चरितामृत 3/1/69

- ↑ चैतन्य-चरितामृत 3/1/66

- ↑ चैतन्य-चरितामृत 2/1/58 धृत काव्य-प्रकाश 1।4 श्लोक

- ↑ चैतन्य-चरितामृत 2/1/76 धृत पद्यावलीं 387 संख्यक श्लोक

- ↑ -"हे सहचरि, मेरा आज उन्हीं अपने अति प्रिय श्रीकृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ है। मैं भी आज वही राधा हूँ और हमारा दोनों का मिलन सुख भी वही हैं। फिर भी वन में क्रीणाशील इन्हीं श्रीकृष्ण की मुरली के पंचम सुर से आनन्द-प्लावित कालिन्दी-पुलिन के बनों की मेरे मन में स्पृहा हो रही है।"

- ↑ चैतन्य-चरितामृत 2/1/74

- ↑ चैतन्य-चरितामृत 3/1/74

- ↑ -आहा! 'कृष्ण' यह दो शब्द न जाने कितने अमृत को लेकर उत्पन्न हुए हैं। देखो, जब (नटी के समान) ये मुख में नृत्य करने लगते हैं, तो बहुत से मुख प्राप्त करने की लालसा जाग उठती है, जब कर्ण कुहर में प्रवेश करते हैं तो अरबों कर्णों के लिए स्पृहा होने लगती है, जब चित्त रूपी प्रांगण में संगिनीरूप से उदित होते हैं तो समस्त इन्द्रियों को हर लेते हैं।

- ↑ चैतन्य-चरितामृत 2।1।193-194

- ↑ "व्रजे जाइ रस शास्त्र कर निरूपण। लुप्त सब तीर्थ तार करिह प्रचारण॥ कृष्ण सेवा रस भक्ति करह प्रचार। आमिओ देखिते ताहा जाब एक बार॥"(चैतन्य-चरितामृत 3/1/218-219

- ↑ महाप्रभु की एक बार और वृन्दावन जाने की इच्छा थी। पर वह पूर्ण हुई अप्रत्यक्ष रूप से जब वे काशीश्वर को दिये आपने 'गौर-गोविन्द' श्रीविग्रह के रूप में वृन्दावन आये। इसका विवरण आगे दिया गया है। कुछ लोगों मत है कि महाप्रभु राधारमण राधारमण के श्रीविग्रह के प्राकट्य के समय राधारमण के रूप में भी वृन्दावन पधारे। श्रीपाद रामदास बाबाजी महाराज अपने कीर्तनों में अकसर कहा करते- गौर हइल राधारमण अर्थात गौर ही राधारमण हुए।

- ↑ होली।

- ↑ श्रीतीसशचन्द्र मित्र: सप्त गोस्वामी, पृ0 174

- ↑ श्रीकृष्ण के प्रपौत्र महाराज वज्रनाभ ने व्रज में आठ मूर्तियों का आविष्कार किया था। वे हैं चार देव, अर्थात् हरदेव, वलदेव, केशवदेव और गोविन्ददेव, दो नाथ-श्रीनाथ और गोपीनाथ, और दो गोपाल- साक्षी गोपाल और मदनगोपाल – चारि देव, दुइ नाथ, दुइ गोपाल वाखान। वज्रनाभ प्रकटित एइ आठ मूर्ति जान॥

- ↑ भक्तिरत्नाकर, 2।436।439

- ↑ भक्तिरत्नाकर, 2/440-443

- ↑ भक्तिरसामृतसिन्धु 1/2/239

- ↑ -"सखे! यदि तुम्हारी स्त्री-पुत्र, बन्धु-बान्धवों के साथ रंगरेलियां करने की इच्छा है, तो केशी-तीर्थ के समीप गोविन्द-नामक उस हरि के श्री-विग्रह के दर्शन न करना, जो मयूर-पुच्छ से अलंकृत, मंद-मंद मुस्काते, त्रिभंगी मुद्रा में वहाँ खड़ा है जिसका बंकिम विशाल नेत्र हैं और जिसके अधरों पर मधुर मुरली शोभायमान है, क्योंकि उसे एकबार देख लोगे तो बन्धु-वान्धवों को भूल बैठोगे।"

- ↑ चैतन्य-चरितामृत 3।13।131

- ↑ भक्तिरत्नाकर में खड़दह से जान्हवादेवी द्वारा गोपीनाथ के श्रीविग्रह के लिए भी एक राधा-मूर्ति वृन्दावन भेजे जाने का उल्लेख है(भक्तिरत्नाकर 13/66-81)।

- ↑ भक्तिरत्नाकर, 6।76-84

- ↑ भक्तिरत्नाकर, 6।88-101

- ↑ IT (It) is the most impressive religious edifice that Hindu art has ever produced, at least in upper India.” Growse: District Memoirs of Mathura,p. 123.

- ↑ सतीशचन्द्र मित्र: सप्त गोस्वामी, पृ0 180

- ↑ सतीशचन्द्र मित्र : सप्त गोस्वामी, पृ0 180

- ↑ सप्त गोस्वामी वही, पृ0 183

- ↑ सप्त गोस्वामी, पृ0 186-187

- ↑ इसका यह अर्थ नहीं कि जीव गोस्वामी ने वल्लभाचार्य के पांडित्य को चुनौती देकर उन्हें परास्त किया। यहाँ पांडित्य का तो प्रश्न ही नहीं था। प्रश्न था उस श्लोक के यथार्थ भाव को ग्रहण करने का। श्लोक (भक्तिरसामृतसिन्धु 1/2/22) में मुक्ति के प्रसंग में 'पिशाची' शब्द के प्रयोग को देख वल्लभाचार्य को मुक्ति की अमर्यादा करना जैसा लगा था, और भावोद्रेक के कारण उनका ध्यान श्लोक के सही अर्थ की ओर नहीं जा सका था, जिसमें मुक्ति को नहीं मुक्ति की स्पहा को पिशाची गया गया था। जीव गोस्वामी ने उनका ध्यान उस ओर आकर्षित कर उनको संतुष्ट किया था। इस घटना का विस्तृत वर्णन हम जीव गोस्वामी के चरित्र में आगे करेंगे।

संबंधित लेख