"अवतार": अवतरणों में अंतर

व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replacement - "khoj.bharatdiscovery.org" to "bharatkhoj.org") |

व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replacement - "अर्थात " to "अर्थात् ") |

||

| पंक्ति 4: | पंक्ति 4: | ||

|विवरण= [[हिन्दू धर्म]] की मान्यताओं के अनुसार ईश्वर का [[पृथ्वी]] पर अवतरण (जन्म लेना) अथवा उतरना ही 'अवतार' कहलाता है। | |विवरण= [[हिन्दू धर्म]] की मान्यताओं के अनुसार ईश्वर का [[पृथ्वी]] पर अवतरण (जन्म लेना) अथवा उतरना ही 'अवतार' कहलाता है। | ||

|शीर्षक 1=अवतार का अर्थ | |शीर्षक 1=अवतार का अर्थ | ||

|पाठ 1=अवतार (धातु 'तृ' एवं उपसर्ग 'अव') शब्द का अर्थ है- उतरना | |पाठ 1=अवतार (धातु 'तृ' एवं उपसर्ग 'अव') शब्द का अर्थ है- उतरना अर्थात् ऊपर से नीचे आना। यह शब्द देवों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो मनुष्य अथवा पशु के रूप में इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं और तब तक रहते हैं जब तक कि वह उद्देश्य, जिसे वे लेकर यहाँ आते हैं, पूर्ण नहीं हो जाता। | ||

|शीर्षक 2=अवतार संख्या | |शीर्षक 2=अवतार संख्या | ||

|पाठ 2=विभिन्न ग्रन्थों में अवतारों की संख्या भिन्न-भिन्न है। कहीं आठ, कहीं दस, कहीं सोलह और कहीं चौबीस अवतार बताये गए हैं, किन्तु [[विष्णु के अवतार|विष्णु के दस अवतार]] बहुमान्य हैं। [[कल्कि अवतार]] जिसे दसवाँ स्थान प्राप्त है, वह भविष्य में होने वाला है। | |पाठ 2=विभिन्न ग्रन्थों में अवतारों की संख्या भिन्न-भिन्न है। कहीं आठ, कहीं दस, कहीं सोलह और कहीं चौबीस अवतार बताये गए हैं, किन्तु [[विष्णु के अवतार|विष्णु के दस अवतार]] बहुमान्य हैं। [[कल्कि अवतार]] जिसे दसवाँ स्थान प्राप्त है, वह भविष्य में होने वाला है। | ||

| पंक्ति 30: | पंक्ति 30: | ||

'''अवतार''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Avatar'' OR ''Incarnation'') का [[हिन्दू धर्म]] में बड़ा महत्त्व है। [[हिन्दू धर्म]] की मान्यताओं के अनुसार ईश्वर का [[पृथ्वी]] पर अवतरण (जन्म लेना) अथवा उतरना ही 'अवतार' कहलाता है। हिन्दुओं का विश्वास है कि ईश्वर यद्यपि सर्वव्यापी, सर्वदा सर्वत्र वर्तमान है, तथापि समय-समय पर आवश्यकतानुसार पृथ्वी पर विशिष्ट रूपों में स्वयं अपनी योगमाया से उत्पन्न होता है। [[पुराण|पुराणों]] आदि में अवतारवाद का विस्तृत तथा व्यापकता के साथ वर्णन किया गया है। संसार के भिन्न-भिन्न देशों तथा धर्मों में अवतारवाद धार्मिक नियम के समान आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। पूर्वी और पश्चिमी धर्मों में यह सामान्यत: मान्य तथ्य के रूप में स्वीकार भी किया गया है। [[बौद्ध धर्म]] के [[महायान|महायान पंथ]] में अवतार की कल्पना दृढ़ मूल है। [[पारसी धर्म]] में अनेक सिद्धांत [[हिन्दू|हिन्दुओं]] और विशेषत: वैदिक [[आर्य|आर्यों]] के समान हैं, परंतु यहाँ अवतार की कल्पना उपलब्ध नहीं है। | '''अवतार''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Avatar'' OR ''Incarnation'') का [[हिन्दू धर्म]] में बड़ा महत्त्व है। [[हिन्दू धर्म]] की मान्यताओं के अनुसार ईश्वर का [[पृथ्वी]] पर अवतरण (जन्म लेना) अथवा उतरना ही 'अवतार' कहलाता है। हिन्दुओं का विश्वास है कि ईश्वर यद्यपि सर्वव्यापी, सर्वदा सर्वत्र वर्तमान है, तथापि समय-समय पर आवश्यकतानुसार पृथ्वी पर विशिष्ट रूपों में स्वयं अपनी योगमाया से उत्पन्न होता है। [[पुराण|पुराणों]] आदि में अवतारवाद का विस्तृत तथा व्यापकता के साथ वर्णन किया गया है। संसार के भिन्न-भिन्न देशों तथा धर्मों में अवतारवाद धार्मिक नियम के समान आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। पूर्वी और पश्चिमी धर्मों में यह सामान्यत: मान्य तथ्य के रूप में स्वीकार भी किया गया है। [[बौद्ध धर्म]] के [[महायान|महायान पंथ]] में अवतार की कल्पना दृढ़ मूल है। [[पारसी धर्म]] में अनेक सिद्धांत [[हिन्दू|हिन्दुओं]] और विशेषत: वैदिक [[आर्य|आर्यों]] के समान हैं, परंतु यहाँ अवतार की कल्पना उपलब्ध नहीं है। | ||

==अवतार का अर्थ== | ==अवतार का अर्थ== | ||

अवतार (धातु 'तृ' एवं उपसर्ग 'अव') शब्द का अर्थ है- उतरना | अवतार (धातु 'तृ' एवं उपसर्ग 'अव') शब्द का अर्थ है- उतरना अर्थात् ऊपर से नीचे आना, और यह शब्द देवों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो मनुष्य रूप में या पशु के रूप में इस पृथ्वी पर आते (अवतीर्ण होते) हैं और तब तक रहते हैं जब तक कि वह उद्देश्य, जिसे वे लेकर यहाँ आते हैं, पूर्ण नहीं हो जाता। [[पुनर्जन्म]] [[ईसाई धर्म]] के मौलिक सिद्धांतों में एक है किन्तु उस सिद्धांत एवं [[भारत]] के सिद्धांत में अंतर है। ईसाई धर्म में पुनर्जन्म एक ही है, किंतु भारतीय सिद्धांत<ref> [[गीता]] 4|5|8 एवं [[पुराण|पुराणों]] में</ref> के अनुसार ईश्वर का जन्म कई बार हो चुका है और भविष्य में कई बार हो सकता है।<ref>पुस्तक- धर्मशास्त्र का इतिहास-4, लेखक- पांडुरंग वामन काणे, पृष्ठ संख्या- 482, प्रकाशन- उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ</ref>दूसरे शब्दों में देवताओं के प्रकट होने की तिथियों को अवतार कहते हैं। इन्हें जयन्ती भी कहते हैं।<ref>निर्ण्यसिन्धु (81-82), कृत्यसारसमुच्चय</ref> | ||

==दस अवतार== | ==दस अवतार== | ||

भगवान [[विष्णु]] के मुख्य अवतार दस हैं।<ref>[[भागवत पुराण]] 1.3.6-26; 28, 30, 39</ref><ref>पुस्तक- पौराणिक कोश, पृष्ठ संख्या-34</ref> | भगवान [[विष्णु]] के मुख्य अवतार दस हैं।<ref>[[भागवत पुराण]] 1.3.6-26; 28, 30, 39</ref><ref>पुस्तक- पौराणिक कोश, पृष्ठ संख्या-34</ref> | ||

07:44, 7 नवम्बर 2017 के समय का अवतरण

अवतार

| |

| विवरण | हिन्दू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरण (जन्म लेना) अथवा उतरना ही 'अवतार' कहलाता है। |

| अवतार का अर्थ | अवतार (धातु 'तृ' एवं उपसर्ग 'अव') शब्द का अर्थ है- उतरना अर्थात् ऊपर से नीचे आना। यह शब्द देवों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो मनुष्य अथवा पशु के रूप में इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं और तब तक रहते हैं जब तक कि वह उद्देश्य, जिसे वे लेकर यहाँ आते हैं, पूर्ण नहीं हो जाता। |

| अवतार संख्या | विभिन्न ग्रन्थों में अवतारों की संख्या भिन्न-भिन्न है। कहीं आठ, कहीं दस, कहीं सोलह और कहीं चौबीस अवतार बताये गए हैं, किन्तु विष्णु के दस अवतार बहुमान्य हैं। कल्कि अवतार जिसे दसवाँ स्थान प्राप्त है, वह भविष्य में होने वाला है। |

| दशावतार | मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि |

| संदर्भ ग्रंथ | ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, भागवत पुराण, मार्कण्डेय पुराण, शिव पुराण |

| संबंधित लेख | अवतारवाद, विष्णु के अवतार, शिव के अवतार |

| अन्य जानकारी | महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वे सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंशावतार थे। |

अवतार (अंग्रेज़ी: Avatar OR Incarnation) का हिन्दू धर्म में बड़ा महत्त्व है। हिन्दू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरण (जन्म लेना) अथवा उतरना ही 'अवतार' कहलाता है। हिन्दुओं का विश्वास है कि ईश्वर यद्यपि सर्वव्यापी, सर्वदा सर्वत्र वर्तमान है, तथापि समय-समय पर आवश्यकतानुसार पृथ्वी पर विशिष्ट रूपों में स्वयं अपनी योगमाया से उत्पन्न होता है। पुराणों आदि में अवतारवाद का विस्तृत तथा व्यापकता के साथ वर्णन किया गया है। संसार के भिन्न-भिन्न देशों तथा धर्मों में अवतारवाद धार्मिक नियम के समान आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। पूर्वी और पश्चिमी धर्मों में यह सामान्यत: मान्य तथ्य के रूप में स्वीकार भी किया गया है। बौद्ध धर्म के महायान पंथ में अवतार की कल्पना दृढ़ मूल है। पारसी धर्म में अनेक सिद्धांत हिन्दुओं और विशेषत: वैदिक आर्यों के समान हैं, परंतु यहाँ अवतार की कल्पना उपलब्ध नहीं है।

अवतार का अर्थ

अवतार (धातु 'तृ' एवं उपसर्ग 'अव') शब्द का अर्थ है- उतरना अर्थात् ऊपर से नीचे आना, और यह शब्द देवों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो मनुष्य रूप में या पशु के रूप में इस पृथ्वी पर आते (अवतीर्ण होते) हैं और तब तक रहते हैं जब तक कि वह उद्देश्य, जिसे वे लेकर यहाँ आते हैं, पूर्ण नहीं हो जाता। पुनर्जन्म ईसाई धर्म के मौलिक सिद्धांतों में एक है किन्तु उस सिद्धांत एवं भारत के सिद्धांत में अंतर है। ईसाई धर्म में पुनर्जन्म एक ही है, किंतु भारतीय सिद्धांत[1] के अनुसार ईश्वर का जन्म कई बार हो चुका है और भविष्य में कई बार हो सकता है।[2]दूसरे शब्दों में देवताओं के प्रकट होने की तिथियों को अवतार कहते हैं। इन्हें जयन्ती भी कहते हैं।[3]

दस अवतार

भगवान विष्णु के मुख्य अवतार दस हैं।[4][5]

| क्रमांक | अवतार | अवतरण तिथि |

|---|---|---|

| 1. | मत्स्य अवतार | चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया |

| 2. | कूर्म अवतार | वैशाख पूर्णिमा |

| 3. | वराह अवतार | भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया |

| 4. | नृसिंह अवतार | वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी |

| 5. | वामन अवतार | भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी |

| 6. | परशुराम अवतार | वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया |

| 7. | राम अवतार | चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी |

| 8. | कृष्ण अवतार | भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी |

| 9. | बुद्ध अवतार | ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वितीया |

| 10. | कल्कि अवतार | श्रावण शुक्ल पक्ष षष्ठी[6] |

अवतारवाद

अवतारवाद को हिन्दू धर्म में बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना गया है। अत्यंत प्राचीन काल से वर्तमान काल तक यह उस धर्म के आधारभूत मौलिक सिद्धांतों में अन्यतम है। 'अवतार' का अर्थ है- "भगवान का अपनी स्वातंत्रय शक्ति के द्वारा भौतिक जगत् में मूर्तरूप से आविर्भाव होना, प्रकट होना।" अवतार तत्व का द्योतक प्राचीनतम शब्द 'प्रादुर्भाव' है। श्रीमद्भागवत में 'व्यक्ति' शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।[7] वैष्णव धर्म में अवतार का तथ्य विशेष रूप से महत्वशाली माना जाता है, क्योंकि विष्णु के पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी तथा अर्चा नामक पंचरूप धारण का सिद्धांत पांचरात्र का मौलिक तत्व है। इसीलिए वैष्णव अनुयायी भगवान के इन नाना रूपों की उपासना अपनी रुचि तथा प्रीति के अनुसार अधिकतर करते हैं। शैव मत में भगवान शिव की नाना लीलाओं का वर्णन मिलता है, परंतु भगवान शिव तथा पार्वती के मूल रूप की उपासना ही इस मत में सर्वत्र प्रचलित है।

पौराणिक उल्लेख

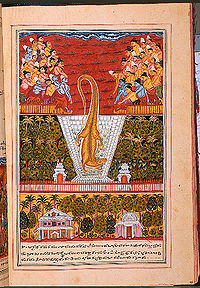

हिन्दू धार्मिक ग्रंथों पुराणों आदि में अवतारवाद का विस्तृत तथा व्यापक वर्णन मिलता है। इस कारण इस तत्व की उद्भावना पुराणों की देन मानना किसी भी तरह न्याय नहीं है। वेदों में हमें अवतारवाद का मौलिक तथा प्राचीनतम आधार उपलब्ध होता है। वेदों के अनुसार प्रजापति ने जीवों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि के कल्याण के लिए नाना रूपों को धारण किया। 'शतपथ ब्राह्मण'[8] में मत्स्यरूप धारण का संकेत मिलता है, कूर्म का शतपथ[9] तथा जैमिनीय ब्राह्मण[10] में, वराह का तैत्तिरीय संहिता[11] तथा शतपथ[12] में नृसिंह का तैत्तिरीय आरण्यक में तथा वामन का तैत्तिरीय संहिता[13] में शब्दत: तथा ऋग्वेद में विष्णुओं में अर्थत: संकेत मिलता है। ऋग्वेद में त्रिविक्रम विष्णु को तीन डगों द्वारा समग्र विश्व के नापने का बहुश: श्रेय दिया गया है।[14] आगे चलकर प्रजापति के स्थान पर जब विष्णु में इस प्रकार अवतारों के रूप, लीला तथा घटना वैचित्रय का वर्णन वेद के ऊपर ही बहुश: आश्रित है।

अवतार की मान्यता

इनमें मुख्य गौण, पूर्ण और अंश रूपों के और भी अनेक भेद हैं। अवतार का हेतु ईश्वर की इच्छा है। दुष्कृतों के विनाश और साधुओं के परित्राण के लिए अवतार होता है।[15] शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि कच्छप का रूप धारण कर प्रजापति ने शिशु को जन्म दिया। तैत्तिरीय ब्राह्मण के मतानुसार प्रजापति ने शूकर के रूप में महासागर के अन्तस्तल से पृथ्वी को ऊपर उठाया। किन्तु बहुमत में कच्छप एवं वराह दोनों रूप विष्णु के हैं। यहाँ हम प्रथम बार अवतारवाद का दर्शन पाते हैं, जो समय पाकर एक सर्वस्वीकृत सिद्धान्त बन गया। सम्भवत: कच्छप एवं वराह ही प्रारम्भिक देवरूप थे, जिनकी पूजा बहुमत द्वारा की जाती थी (जिसमें ब्राह्मणकुल भी सम्मिलित थे)। विशेष रूप से मत्स्य, कच्छप, वराह एवं नृसिंह ये चार अवतार भगवान विष्णु के प्रारम्भिक रूप के प्रतीक हैं। पाँचवें अवतार वामनरूप में विष्णु ने विश्व को तीन पगों में ही नाप लिया था। इसकी प्रशंसा ऋग्वेद एवं ब्राह्मणों में है, यद्यपि वामन नाम नहीं लिया गया है। भगवान विष्णु के आश्चर्य से भरे हुए कार्य स्वाभाविक रूप में नहीं किन्तु अवतारों के रूप में ही हुए हैं। वे रूप धार्मिक विश्वास में महान् विष्णु से पृथक् नहीं समझे गये।

| प्रथम- मत्स्य अवतार | द्वितीय- कूर्म अवतार | तृतीय- वराह अवतार | चतुर्थ- नृसिंह अवतार | पंचम- वामन अवतार | षष्टम- परशुराम | सप्तम- राम | अष्टम- कृष्ण | नवम- बुद्ध | दशम- कल्कि अवतार |

|

|

|

|

|

|

|

अन्य अवतार

अन्य अवतार हैं- राम जामदग्न्य, राम दाशरथि, कृष्ण एवं बुद्ध। ये विभिन्न प्रकार एवं समय के हैं तथा भारतीय धर्मों में वैष्णव परम्परा का उद्घोष करते हैं। आगे चलकर राम और कृष्ण की पूजा वैष्णवों की दो शाखाओं के रूप में मान्य हुईं। बुद्ध को विष्णु का अवतार मानना वैष्णव धर्म की व्याप्ति एवं उदारता का प्रतीक है।

अवतार संख्या

विभिन्न ग्रन्थों में अवतारों की संख्या भिन्न-भिन्न है। कहीं आठ, कहीं दस, कहीं सोलह और कहीं चौबीस अवतार बताये गए हैं, किन्तु दस अवतार बहुमान्य हैं। कल्कि अवतार जिसे दसवाँ स्थान प्राप्त है, वह भविष्य में होने वाला है। पुराणों में जिन चौबीस अवतारों का वर्णन है, उनकी गणना इस प्रकार से है- नारायण (विराट पुरुष), ब्रह्मा, सनक-सनन्दन-सनत्कुमार-सनातन, नर-नारायण, कपिल, दत्ताश्रेय, सुयश, हयग्रीव, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कूर्म, हंस, धन्वतरि, वामन, परशुराम, मोहिनी, नृसिंह, वेदव्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। किसी विशेष केन्द्र द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा की शक्ति के रूप के प्रकट होने का नाम अवतार है। अवतार शब्द द्वारा अवतरण अर्थात् नीचे उतरने का भाव स्पष्ट होता है, जिसका तात्पर्य इस स्थल पर भावमूलक है। परमात्मा की विशेष शक्ति का माया से सम्बन्धित होना एवं सम्बद्ध होकर प्रकट होना ही अवतरण कहा जा सकता है। कहीं से कहीं आ जाने अथवा उतरने का नाम अवतार नहीं होता।

गायत्री के 24 अवतार

'मार्कण्डेय पुराण' में शक्ति अवतार की कथा इस प्रकार है कि सब देवताओं से उनका तेज एकत्रित किया गया और उन सबकी सम्मिलित शक्ति का संग्रह- समुच्चय आद्य- शक्ति के रूप में प्रकट हुआ। इस कथानक से स्पष्ट है कि स्वरूप एक रहने पर भी उसके अंतर्गत विभिन्न घटकों का सम्मिलन- समावेश है। गायत्री के 24 अक्षरों की विभिन्न शक्ति धाराओं को देखते हुए यही कहा सकता है कि उस महासमुद्र में अनेक महानदियों ने अपना अनुदान समर्पित- विसर्जित किया है। फलतः उन सबकी विशेषताएँ भी इस मध्य केन्द्र में विद्यमान हैं। 24 अक्षरों को अनेकानेक शक्तिधाराओं का एकीकरण कह सकते हैं। यह धाराएँ कितने ही स्तर की हैं, कितनी ही दिशाओं से आई हैं। कितनी ही विशेषताओं से युक्त हैं। उन वर्गों का उल्लेख अवतारों- देवताओं, दिव्य- शक्तियों, ऋषियों के रूप में हुआ है। शक्तियों में से कुछ भौतिकी हैं, कुछ आत्मिकी। इनके नामकरण उनकी विशेषताओं के अनुरूप हुए हैं। शास्त्र में इन भेद- प्रभेद का सुविस्तृत वर्णन है।

चौबीस अवतारों की गणना कई प्रकार से की गई है। पुराणों में उनके जो नाम गिनाये गये हैं, उनमें एकरूपता नहीं है ।। दस अवतारों के सम्बन्ध में प्रायः जिस प्रकार की सह-मान्यता है, वैसी 24 अवतारों के सम्बन्ध में नहीं है। किन्तु गायत्री के अक्षरों के अनुसार उनकी संख्या सभी स्थलों पर 24 ही है। उनमें से अधिक प्रतिपादनों के आधार पर जिन्हें 24 अवतार ठहराया गया है।

| (1) नारायण (विराट्) | (2) हँस | (3) यज्ञपुरुष | (4) मत्स्य | (5) कूर्म | (6) वाराह | (7) वामन | (8) नृसिंह | (9) परशुराम | (10) नारद | (11) धन्वन्तरि | (12) सनत्कुमार |

| (13) दत्तात्रेय | (14) कपिल | (15) ऋषभदेव | (16) हयग्रीव | (17) मोहिनी | (18) हरि | (19) प्रथु | (20) राम | (21) कृष्ण | (22) व्यास | (23) बुद्ध | (24) निष्कलंक- प्रज्ञावतार |

भगवान् के सभी अवतार सृष्टि संतुलन के लिए हुए हैं। धर्म की स्थापना और अधर्म का निराकरण उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। इन सभी अवतारों की लीलाएँ भिन्न- भिन्न हैं। उनके क्रिया- कलाप, प्रतिपादन, उपदेश, निर्धारण भी पृथक्- पृथक् हैं। किन्तु लक्ष्य एक ही हैं- व्यक्ति की परिस्थिति और समाज की परिस्थिति में उत्कृष्टता का अभिवर्धन एवं निकृष्टता का निवारण। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भगवान् समय- समय पर अवतरित होते रहे हैं। इन्हीं उद्देश्यों की गायत्री के 24 अक्षरों में सन्निहित प्रेरणाओं के साथ पूरी तरह संगति बैठ जाती है। प्रकारान्तर से यह भी कहा जा सकता है कि भगवान् के 24 अवतार, गायत्री मंत्र में प्रतिपादित 24 तथ्यों- आदर्शों को व्यावहारिक जीवन में उतारने की विधि- व्यवस्था का लोकशिक्षण करने के लिए प्रकट हुए हैं। कथा है कि दत्तात्रेय की जिज्ञासाओं का जब कहीं समाधान न हो सका, तो वे प्रजापति के पास पहुँचे और सद्ज्ञान दे सकने वाले समर्थ गुरु को उपलब्ध करा देने का अनुरोध किया। प्रजापति ने गायत्री मंत्र का संकेत किया। दत्तात्रेय वापिस लौटे तो उन्होंने सामान्य प्राणियों और घटनाओं से अध्यात्म तत्त्वज्ञान की शिक्षा- प्रेरणा ग्रहण की। कथा के अनुसार यही 24 संकेत उनके 24 गुरु बन गये। इस अलंकारिक कथा वर्णन में गायत्री के 24 अक्षर ही दत्तात्रेय के परम समाधान कारक सद्गुरु हैं।[16]

प्रमाण

इस अवतारवाद के सम्बन्ध में सर्वप्रथम वेद ही प्रमाण्य रूप में सामने आते हैं। यथा-

प्रजापतिश्चरति गर्भेऽन्तरजायमानो बहुधा विजायते।

(परमात्मा स्थूल गर्भ में उत्पन्न होते हैं, कोई वास्तविक जन्म न लेते हुए भी वे अनेक रूपों में उत्पन्न होते हैं।)

ऋग्वेद भी अवतारवाद प्रस्तुत करता है, यथा-

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय। इन्द्रो मायाभि: पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरय: शता दश।

(भगवान भक्तों की प्रार्थनानुसार प्रख्यात होने के लिए माया के संयोग से अनेक रूप धारण करते हैं। उनके शत-शतरूप हैं।)

अवतार के रूप

इस प्रकार निखिल शास्त्रस्वीकृत अवतार ईश्वर के होते हैं, जो कि अपनी कुछ कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, जिन्हें आंशिक अवतार एवं पूर्णावतार की संज्ञा दी जाती है। पूर्ण परमात्मा षोडशकला सम्पन्न माना जाता है। परमात्मा की षोडश कलाशक्ति जड़-चेतनात्मक समस्त संसार में व्याप्त है। एक जीव जितनी मात्रा में अपनी योनी के अनुसार होता है, उतनी ही मात्रा में परमात्मा की कला जीवाश्रय के माध्यम से विकसित होती है। अत: एक योनिज जीव अन्य योनि के जीव से उन्नत इसलिए है कि उसमें अन्य योनिज जीवों से भगवतकला का विकास अधिक मात्रा में होता है। चेतन सृष्टि में उदभिज्ज सृष्टि ईश्वर की प्रथम रचना है, इसीलिए अन्नमयकोषप्रधान उदभिज्ज योनि में परमात्मा की षोडश कलाओं में से एक कला का विकास रहता है। इसमें श्रुतियाँ भी सहमत हैं, यथा-

षोडशानां कलानामेका कलाऽतिशिष्टाभूत् साऽन्ने-नोपसमाहिता प्रज्वालीत्।

(परमात्मा की सोलह कलाओं में एक कला अन्न में मिलकर अन्नमश कोष के द्वारा प्रकट हुई।)

कलाएँ

अत: स्पष्ट है, उदभिज्ज योनि द्वारा परमात्मा की एक कला का विकास होता है। इसी क्रम में परवर्ती जीवयोनि स्वेदज में ईश्वर की दो कला, अण्डज में तीन और जरायुज के अन्तर्गत पशु योनि में चार कलाओं का विकास होता है। इसके अनन्तर जरायुज मनुष्ययोनि में पाँच कलाओं का विकास होता है। किन्तु यह साधारण मनुष्य तक ही सीमित है। जिन मनुष्यों में पाँच से अधिक आठ कला तक का विकास होता है, वे साधारण मनुष्यकोटि में न आकर विभूति कोटि में ही परिगणित होते हैं। क्योंकि पाँच कलाओं से मनुष्य की साधारण शक्ति का ही विकास होता है, और इससे अधिक छ: से लेकर आठ कलाओं का विकास होने पर विशेष शक्ति का विकास माना जाता है, जिसे विभूति कोटि में रखा गया है।

कला विकास

इस प्रकार एक कला से लेकर आठ कला तक शक्ति का विकास लौकिक रूप में होता है। नवम कला से लेकर षोडश कला तक का विकास अलौकिक विकास है, जिसे जीवकोटि नहीं अपितु अवतारकोटि कहते हैं। अत: जिन केन्द्रों द्वारा परमात्मा की शक्ति नवम कला से लेकर षोडश कला तक विकसित होती है, वे सभी केन्द्र जीव न कहलाकर अवतार कहे जाते हैं। इनमें नवम कला से पन्द्रहवों कला तक का विकास अंशावतार कहलाता है एवं षोडश कलाकेन्द्र पूर्ण अवतार का केन्द्र है। इसी कला विकास के तारतम्य से चेतन जीवों में अनेक विशेषताएँ देखने में आती हैं। यथा पाँच कोषों में से अन्नमय कोष का उदभिज्ज योनि में अपूर्व रूप से प्रकट होना एक कला विकास का ही प्रतिफल है। अत: ओषधि, वनस्पति, वृक्ष तथा लताओं में जो जीवों की प्राणाधायक एवं पुष्टि प्रदायक शक्ति है, यह सब एक कला के विकास का ही परिणाम है। इन्हें भी देखें: सोलह कला एवं चौंसठ कलाएँ

इन्द्रिय सत्ता

स्वदेज, अण्डज, पशु और मनुष्य तथा देवताओं तक की तृप्ति अन्नमय-कोष वाले उदभिज्जों द्वारा ही होती है और इसी एक कला के विकास के परिणाम स्वरूप उनकी इन्द्रियों की क्रियाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। यथा महाभारत (शान्ति पर्व) में कथन है-

ऊष्मतो म्लायते वर्ण त्वक्फलं पुष्पमेव च।

म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शस्तेनात्र विद्यते।।

(ग्रीष्मकाल में गर्मी के कारण वृक्षों के वर्ण, त्वचा, फल, पुष्पादि मलिन तथा शीर्ण हो जाते हैं। अत: वनस्पति में स्पर्शन्द्रिय की सत्ता प्रमाणित होती है।)

प्रकृति प्रमाण

इसी प्रकार प्रवात, वायु देव, अग्नि, वज्र आदि के शब्द से वृक्षों के फल-पुष्प नष्ट हो जाते हैं। इससे उनकी श्रवणेन्द्रिय की सत्ता सत्यापित की जाती है। लता वृक्षों को आधार बना लेती है एवं उनसे लिपट जाती है। यह कृत्य बिना दर्शनेन्द्रिय के सम्भव नहीं है। अत: वनस्पतियाँ दर्शनेन्द्रिय शक्तिसम्पन्न मानी गई हैं। अच्छी-बुरी गन्ध तथा नाना प्रकार की धूपों की गन्ध से वृक्ष निरोग तथा पुष्पित फलित होने लगते हैं। इससे वृक्षों में घाणेन्द्रिय की भी सत्ता समझी जाती है। इसी प्रकार वे रस अपनी टहनियों द्वारा ऊपर खींचते हैं, इससे उनकी रसनेन्द्रिय की सत्ता मानी जाती है। उदभिज्जों में सुख-दुख के अनुभव करने की शक्ति भी देखने में आती है। अत: निश्चित् है कि ये चेतन शक्ति-सम्पन्न हैं। इस सम्बन्ध में मनु का भी यही अभिमत हैं- (वृक्ष अनेक प्रकार के तमोभावों द्वारा आवृत रहते हुए भी भीतर ही भीतर सुख-दुख का अनुभव करते हैं।) अधिक दिनों तक यदि किसी वृक्ष के नीचे हरे वृक्षों को लाकर चीरा जाए तो वह वृक्ष कुछ दिनों के अनन्तर सूख जाता है। इससे वृक्षों के सुख-दुखानुभव स्पष्ट हैं। वृक्षों का श्वासोच्छ्वास वैज्ञानिक जगत् में प्रत्यक्ष मान्य ही है। वे दिन-रात को ऑक्सीजन तथा कार्बन गैस का क्रम से त्याग-ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार अफ़्रीका आदि के पशु-पक्षी-कीट-भक्षी लताएँ वृक्ष प्रख्यात ही हैं। अत: ये सभी क्रियाएँ भगवान की एक कला मात्र की प्राप्ति से वनस्पति योनि में देखी जाती हैं।

विभिन्न कोष

इसके अनन्तर स्वेदज योनि में दो कलाओं का विकास माना जाता है, जिससे इस योनि में अन्नमय और प्राणमय कोषों का विकास देखने में आता है। इस प्रकार प्राणमय कोष के ही कारण स्वेदज गमनागमन व्यापार में सफल होते हैं। अण्डज योनि में तीन कलाओं के कारण अन्नमय, प्राणमय तथा मनोमय कोषों का विकास होता है। इस योनि में मनोमय कोष के विकास के परिणामस्वरूप इनमें प्रेम आदि अनेक प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। इसी प्रकार जरायुज योनि के अन्तर्गत चार कलाओं के विद्यमान रहने के कारण इनमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोषों के साथ ही साथ विज्ञानमय कोष का भी विकास होता है। उत्कृष्ट पशुओं में तो बुद्धि का भी विकास देखने में आता है, जिससे वे अनेक कर्म मनुष्यवत् करते हैं। यथा अश्व, श्वान, गज आदि पशु स्वामिभक्त होते हैं, एवं समय आने पर उनके प्राणरक्षक के रूप में भी देखे जाते हैं।

कर्म की स्वतन्त्रता

जरायुज योनि के ही द्वितीय प्रभेद मनुष्ययोनि में चार से अधिक एक आनन्दमय कोष का भी विकास है। पंचकोषों के विकास के कारण ही मनुष्य में कर्म की स्वतन्त्रता होती है। मनुष्य यदि चाहे तो पुरुषार्थ द्वारा पाँचों कोषों का विकास कर पूर्ण ज्ञानसम्पन्न मानव भी हो सकता है। इसी प्रकार कर्मोन्नति द्वारा मनुष्य जितना-जितना उन्नत होता जाता है, उसमें ईश्वरीय कलाओं का विकास भी उतना ही होता जाता है। इस कला विकास में ऐश्वर्यमय शक्ति का सम्बन्ध अधिक है, अज्ञेय ब्रह्मशक्ति का नहीं। विष्णु भगवान के साथ ही भगवदवतार का प्रधान सम्बन्ध रहता है। क्योंकि विष्णु ही इस सृष्टि के रक्षक एवं पालक हैं। यद्यपि सृष्टि, स्थिति एवं संहार के असाधारण कार्यों की निष्पन्नता के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों के अवतार हुआ करते हैं, पर जहाँ तक रक्षा का प्रश्न है, इसके लिए विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं।

महाभारत के अंशावतार

महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वे सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंशावतार थे। भगवान नारायण की आज्ञानुसार ही इन्होंने धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लिया था। महाभारत के आदिपर्व में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। उसके अनुसार-

- वसिष्ठ ऋषि के शाप व इंद्र की आज्ञा से आठों वसु शांतनु के द्वारा गंगा से उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे भीष्म थे।

- भगवान विष्णु, श्रीकृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए।

- महाबली बलराम शेषनाग के अंशावतार थे।

- देवगुरु बृहस्पति के अंश से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ।

- अश्वत्थामा महादेव, यमराज, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न हुए।

- रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया।

- अरिष्टा का पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पाण्डु के रूप में जन्म लिया।

- कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था।

- मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था।

- कर्ण, सूर्य का अंशवतार था।

- युधिष्ठिर धर्मराज के, भीम वायु के, अर्जुन इंद्र के तथा नकुल व सहदेव अश्विनीकुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे।

- राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मीजी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी।

- दुर्योधन कलियुग का तथा उसके सौ भाई पुलस्त्यवंश के राक्षस के अंश थे।

- मरुदगण के अंश से सात्यकि, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था।

- अभिमन्यु, चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था।

- अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखण्डी का जन्म हुआ था।

- विश्वदेवगण द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे।

- दानवराज विप्रचित्ति जरासंध व हिरण्यकशिपु शिशुपाल का अंश था।

- कालनेमि दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था।

इस प्रकार देवता, असुर, गंधर्व, अप्सरा और राक्षस अपने-अपने अंश से मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए थे।[17]

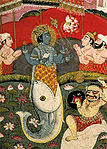

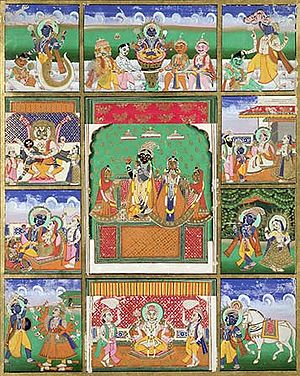

कृष्ण के विभिन्न अवतार

चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते समय भगवान कृष्ण के अवतारों का वर्णन किया है।[18] भगवान का वह रूप, जो सृष्टि करने के हेतु भौतिक जगत् में अवतरित होता है, अवतार कहलाता है।[19] कृष्ण के अवतार असंख्य हैं और उनकी गणना कर पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार विशाल जलाशयों से लाखों छोटे झरने निकलते हैं, उसी तरह से समस्त शक्तियों के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि से असंख्य अवतार प्रकट होते हैं।[20]भगवान कृष्ण के 6 तरह के अवतार होते हैं:-

| 1. | पुरुषावतार (3) |

|

|---|---|---|

| 2. | लीला अवतार (25) | चतु:सन (सनक, सनातन, सनत कुमार व सनन्दन), नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर-नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, हयग्रीव, हँस, प्रश्निगर्भ, ऋषभ, प्रथू, नृसिंह, कूर्म, धन्वन्तरि, मोहिनी, वामन, परशुराम, राम, व्यास, बलराम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। |

| 3. | गुण-अवतार (3) | जो भौतिक गुणों का नियन्त्रण करते हैं- |

| 4. | मन्वन्तर-अवतार (14) | जो प्रत्येक मनु के शासन में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं। श्रीमद्भागवत[22] में मन्वन्तर-अवतारों की सूचि दी गई है- यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुण्ठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विष्वक्सेंन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर तथा ब्रह्द् भानु। इसमें से यज्ञ तथा वामन की गणना लीलावतारों में भी की जाती है। |

| 5. | युग-अवतार (4) |

|

| 6. | शक्त्यावेश अवतार | जब-जब भगवान अपनी विविध शक्तियों के अंश रूप में किसी में विधमान रहते हैं, तब वह जीव शक्त्यावेश अवतार कहलाता है।[23]

|

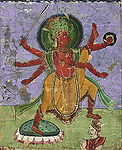

शिव के अवतार

विष्णु के 24 अवतार हैं, इसी प्रकार शिव के 28 अवतार हैं लेकिन उनमें भी जो प्रमुख है उसी की चर्चा की जाती है। जैसे विष्णु के 10 प्रमुख अवतार हैं वैसे ही शिव के भी 10 प्रमुख अवतार हैं।

शिव के दस प्रमुख अवतार

| क्रमांक | अवतार | संक्षिप्त विवरण |

|---|---|---|

| 1. | महाकाल | शिव के दस प्रमुख अवतारों में पहला अवतार महाकाल को माना जाता है। इस अवतार की शक्ति माँ महाकाली मानी जाती हैं। उज्जैन में महाकाल नाम से ज्योतिर्लिंग विख्यात है। |

| 2. | तारा | शिव के रुद्रावतार में दूसरा अवतार तार (तारा) नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार की शक्ति तारा देवी मानी जाती हैं। |

| 3. | बाल भुवनेश | देवों के देव महादेव का तीसरा रुद्रावतार है बाल भुवनेश। इस अवतार की शक्ति को बाला भुवनेशी माना गया है। |

| 4. | षोडश श्रीविद्येश | भगवान शंकर का चौथा अवतार है षोडश श्रीविद्येश। इस अवतार की शक्ति को देवी षोडशी श्रीविद्या माना जाता है। ‘दस महा-विद्याओं’ में तीसरी महा-विद्या भगवती षोडशी है, अतः इन्हें तृतीया भी कहते हैं। |

| 5. | भैरव | शिव के पांचवें रुद्रावतार सबसे प्रसिद्ध माने गए हैं जिन्हें भैरव कहा जाता है। इस अवतार की शक्ति भैरवी गिरिजा मानी जाती हैं। |

| 6. | छिन्नमस्तक | छठा रुद्र अवतार छिन्नमस्तक नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार की शक्ति देवी छिन्नमस्ता मानी जाती हैं। छिनमस्तिका मंदिर प्रख्यात तांत्रिक पीठ है। |

| 7. | द्यूमवान | शिव के दस प्रमुख रुद्र अवतारों में सातवां अवतार द्यूमवान नाम से विख्यात है। इस अवतार की शक्ति को देवी धूमावती माना जाता हैं। |

| 8. | बगलामुख | शिव का आठवां रुद्र अवतार बगलामुख नाम से जाना जाता है। इस अवतार की शक्ति को देवी बगलामुखी माना जाता है। |

| 9. | मातंग | शिव के दस रुद्रावतारों में नौवां अवतार मातंग है। इस अवतार की शक्ति को देवी मातंगी माना जाता है। |

| 10. | कमल | शिव के दस प्रमुख अवतारों में दसवां अवतार कमल नाम से विख्यात है। इस अवतार की शक्ति को देवी कमला माना जाता है। |

शिव के अन्य ग्यारह अवतार- कपाली, पिंगल, भीम, विरुपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुध्य, शम्भू, चण्ड तथा भव का उल्लेख मिलता है।

- अन्य अंशावतार

इन अवतारों के अतिरिक्त शिव के दुर्वासा, हनुमान, महेश, ऋषभ, पिप्पलाद, वैश्यानाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, अवधूतेश्वर, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, ब्रह्मचारी, सुनटनतर्क, द्विज, अश्वत्थामा, किरात और नतेश्वर आदि अवतारों का उल्लेख भी 'शिव पुराण' में हुआ है।[24]

|

|

|

|

|

|

टीका टिप्पणी और संदर्भ

(पुस्तक ‘हिन्दू धर्मकोश’) पृष्ठ संख्या-54

- ↑ गीता 4|5|8 एवं पुराणों में

- ↑ पुस्तक- धर्मशास्त्र का इतिहास-4, लेखक- पांडुरंग वामन काणे, पृष्ठ संख्या- 482, प्रकाशन- उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ

- ↑ निर्ण्यसिन्धु (81-82), कृत्यसारसमुच्चय

- ↑ भागवत पुराण 1.3.6-26; 28, 30, 39

- ↑ पुस्तक- पौराणिक कोश, पृष्ठ संख्या-34

- ↑ कुछ ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख है कि कल्कि अवतार अभी प्रकट होने वाला है, किन्तु ग्रन्थ इसकी जयन्ती के लिए श्रावण में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि मानते हैं। वराह पुराण, कृत्यकल्पतरु जहाँ दशावतारों की पूजा का उल्लेख है। -वराहपुराण (48|20-22), कृत्यकल्पतरु (व्रतखण्ड 333, हेमाद्रि (व्रतखण्ड 1, 1049)।

- ↑ 10.29.14

- ↑ 2.8.1।1

- ↑ 7.5.1.5.

- ↑ 3।272

- ↑ 7.5.1.1

- ↑ 14.1.2.11

- ↑ 2.1.3.1

- ↑ एको विममे त्रिभिरित् पदेभि:-ऋग्वेद 1.154.3

- ↑ भगवदगीता-4|8

- ↑ गायत्री के 24 अवतार (हिंदी) अखिल विश्व गायत्री परिवार। अभिगमन तिथि: 17 अगस्त, 2014।

- ↑ जानिए, महाभारत में कौन किसका अवतार था... (हिंदी) दैनिक भास्कर। अभिगमन तिथि: 17 अगस्त, 2014।

- ↑ मध्य लीला अध्याय 20

- ↑ मध्य लीला 20.263

- ↑ मध्य लीला 20.249

- ↑ भगवान कृष्ण के विभिन्न अवतार (हिंदी) ISKCON desire tree। अभिगमन तिथि: 17 अगस्त, 2014।

- ↑ श्रीमद्भागवत (8.1.5,13)

- ↑ मध्य लीला 20.373

- ↑ शिव के 10 अवतार (हिंदी) वेबदुनिया हिंदी। अभिगमन तिथि: 17 अगस्त, 2014।

बाहरी कड़ियाँ

संबंधित लेख