"गाँधी युग": अवतरणों में अंतर

No edit summary |

No edit summary |

||

| पंक्ति 18: | पंक्ति 18: | ||

#सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना। | #सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना। | ||

स्वराज्यवादियों ने विधान मण्डलों के चुनाव लड़ने व विधानमण्डलों में पहुँचकर सरकार की आलोचना करने की रणनीति बनाई। स्वराज्यवादियों को विश्वास था कि वे शांतिपूर्ण उपायों से चुनाव में भाग लेकर अपने अधिक से अधिक सदस्यों को कौंसिल में भेजकर उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगें। | स्वराज्यवादियों ने विधान मण्डलों के चुनाव लड़ने व विधानमण्डलों में पहुँचकर सरकार की आलोचना करने की रणनीति बनाई। स्वराज्यवादियों को विश्वास था कि वे शांतिपूर्ण उपायों से चुनाव में भाग लेकर अपने अधिक से अधिक सदस्यों को कौंसिल में भेजकर उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगें। | ||

====वरसाड आन्दोलन==== | ====वरसाड आन्दोलन==== | ||

{{main|वरसाड आन्दोलन}} | {{main|वरसाड आन्दोलन}} | ||

11:48, 23 अप्रैल 2012 का अवतरण

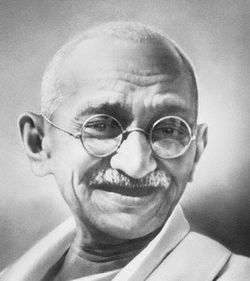

गाँधी जी भारत के उन कुछ चमकते हुए सितारों मे से एक थे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय एकता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इंग्लैण्ड से बैरिस्टरी की पढ़ाई समाप्त करने के बाद गाँधी जी भारत आये। यहाँ से 1893 ई. में अफ़्रीका गये ओर वहाँ पर अपने 20 वर्ष के प्रवास के दौरान ब्रिटिश सरकार की रंग-भेद की निति के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे। यहीं पर गाँधी जी ने सर्वप्रथम 'सत्याग्रह आंदोलन' चलाया।

गाँधी-गोखले भेंट

जनवरी, 1915 ई. में वे भारत आये और यहाँ पर उनका सम्पर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें उन्होंने अपना राजनितिक गुरु बनाया। गोखले के प्रभाव में आकर ही गाँधी जी ने अपने को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ लिया। गाँधी जी के भारतीय राजनीति में प्रवेश के समय ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918 ई.) में फंसी थी। गाँधी जी ने सरकार को पूर्ण सहयोग दिया, क्योंकि वह यह मानकर चल रहे थे कि ब्रिटिश सरकार युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों को सहयोग के प्रतिफल के रूप में स्वराज्य दे देगी। गाँधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके फलस्वरूप कुछ लोग उन्हें "भर्ती करने वाला सार्जेन्ट" कहने लगे।

नील की खेती

1916 ई. में गाँधी जी ने अहमदाबाद के पास 'साबरमती आश्रम' की स्थापना की और अप्रैल, 1917 में बिहार में स्थित चम्पारन ज़िले में किसानों पर किये जा रहे अत्याचार के ख़िलाफ़ आन्दोलन चलाया। दक्षिण अफ़्रीका में गाँधी जी के संघर्ष की कहानी सुनकर चम्पारन (बिहार) के अनेक किसानों, जिनमें रामचन्द्र शुक्ल प्रमुख थे, ने गाँधी जी को आमंत्रित किया। यहाँ नील के खेतों में कार्य करने वाले किसानों पर यूरोपीय निलहे बहुत अधिक अत्याचार कर रहे थे। उन्हें जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा निलहों द्वारा तय दामों पर उसे बेचना पड़ता था। इसी तरह की परिस्थितियों से 1859-1860 ई. के नील आंदोलन में बंगाल के किसानों ने यूरोपीय बागान मालिकों से मुक्ति पायी थी। गाँधी जी, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, मजहरूल-हक, जे.बी. कृपलानी, नरहरि पारिख और महीदेव देसाई के साथ 1917 ई. में चम्पारन पहुँचे और किसानों की स्थिति की जांच करने लगे। विवश होकर सरकार को एक जांच समिति नियुक्त करनी पड़ी, जिसके एक सदस्य स्वंय गाँधी जी थे। गाँधी जी के प्रयत्नों से किसानों की समस्याओं में कमी आयी। 1918 ई. में गुजरात के खेड़ा ज़िला में 'कर नहीं आन्दोलन' चलाया गया। इसी वर्ष गाँधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों और मिल मालिकों के विवाद में हस्तक्षेप कर मजदूरों की मजदूरी में 35% की वृद्धि करायी। अपनी राजनीति के प्रारम्भिक दिनो में गाँधी जी ने ब्रिटिश सरकार के संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया की प्रशंसा की, पर 1919 ई. के जलियांवाला बाग़ हत्या काण्ड के बाद सरकार के संदर्भ में गाँधी जी का पूरा दृष्टिकोण बदल गया।

ख़िलाफ़त आन्दोलन

'ख़िलाफ़त आन्दोलन' (1919-1922 ई.) का सूत्रपात भारतीय मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर किया। गाँधी जी ने इस आन्दोलन को हिन्दू तथा मुस्लिम एकता के लिय उपयुक्त समझा और मुस्लिमों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। महात्मा गाँधी ने 1919 ई. में 'अखिल भारतीय ख़िलाफ़त समिति' का अधिवेशन अपनी अध्यक्षता में किया। उनके कहने पर ही असहयोग एवं स्वदेशी की नीति को अपनाया गया। 1918-1919 ई. के मध्य भारत में 'ख़िलाफ़त आन्दोलन' मौलाना मुहम्मद अली, शौकत अली एवं अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से ज़ोर पकड़ता चला गया।

असहयोग आन्दोलन

असहयोग आन्दोलन' का संचालन 'स्वराज' की मांग को लेकर किया गया। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उपस्थिति करना था। सितम्बर, 1920 ई. में 'असहयोग आन्दोलन' के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध कार्यवाही करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा 'असहयोग सविनय अवज्ञा आन्दोलन' को प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। इस अधिवेशन में गाँधी जी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि "अंग्रेज़ सरकार शैतान है, जिसके साथ सहयोग सम्भव नहीं है। अंग्रेज़ी सरकार को अपनी भूलों पर कोई दुःख नहीं है, अतः हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएँ हमारे स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त करेंगी। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग की नीति अपनायी जानी चाहिए।" गाँधी जी के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए एनी बेसेन्ट ने कहा कि "यह प्रस्ताव भारतीय स्वतन्त्रता को सबसे बड़ा धक्का है।"

स्वराज्य पार्टी की स्थापना

'स्वराज्य पार्टी' की स्थापना 1 जनवरी, 1923 ई. में परिवर्तनवादियों का नेतृत्व करते हुए चितरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने विट्ठलभाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में की। इस पार्टी की स्थापना कांग्रेस के ख़िलाफ़ की गई थी। इसके अध्यक्ष चितरंजन दास तथा सचिव मोतीलाल नेहरू बनाये गए थे। स्वराज्य पार्टी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे-

- शीघ्र-अतिशीघ्र डोमिनियन स्टेट्स प्राप्त करना।

- पूर्ण प्रान्तीय स्वयत्तता प्राप्त करना।

- सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना।

स्वराज्यवादियों ने विधान मण्डलों के चुनाव लड़ने व विधानमण्डलों में पहुँचकर सरकार की आलोचना करने की रणनीति बनाई। स्वराज्यवादियों को विश्वास था कि वे शांतिपूर्ण उपायों से चुनाव में भाग लेकर अपने अधिक से अधिक सदस्यों को कौंसिल में भेजकर उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगें।

वरसाड आन्दोलन

'वरसाड आन्दोलन' (1923-1924 ई.) का संचालन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में किया गया था। अंग्रेज़ ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाये गए 'डकैती कर' के विरोध में इस आन्दोलन का संचालन किया गया था।

वायकोम सत्याग्रह

'वायकोम सत्याग्रह' (1924-1925 ई.) एक प्रकार का गाँधीवादी आन्दोलन था। इस आन्दोलन का नेतृत्व टी.के. माधवन, के. केलप्पन तथा के.पी. केशवमेनन ने किया। यह आन्दोलन त्रावणकोर के एक मन्दिर के पास वाली सड़क के उपयोग से सम्बन्धित था।

क्रान्तिकारी आन्दोलन का दूसरा चरण

अक्टूबर, 1924 ई. में सभी क्रांतिकारी दलों द्वारा लखनऊ में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में शचीन्द्र नाथ सान्याल, जगदीश चन्द्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल आदि शामिल हुए। नये नेताओं में भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा और चन्द्रशेखर आज़ाद आदि प्रमुख थे।

काकोरी काण्ड

1924 ई. में 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशिन' की स्थापना हुई। इसके मुख्य कार्यकर्ता शचीन्द्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चन्द्र चटर्जी, अशफ़ाकउल्ला ख़ाँ तथा रोशन सिंह आदि थे। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त, 1925 ई. को काकोरी जाने वाली गाड़ी में लूट-पाट की। इस घटना को कालान्तर में 'काकोरी काण्ड' के नाम से जाना गया। इस काण्ड के मुख्य अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल, अशफ़ाकउल्ला ख़ाँ, शचीन्द्र बख्शी, राजेन्द्र लाहिड़ी, चन्द्रशेखर आज़ाद एवं भगत सिंह आदि थे। इन नेताओं पर दो वर्ष तक मुकदमा चलने के बाद बिस्मिल और अशफ़ाकउल्ला ख़ाँ को फाँसी तथा बख्शी को आजीवन कारावास की सज़ा मिली। चन्द्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितम्बर, 1928 ई. को दिल्ली के फ़िरोज़शाह कोटला मैदान में 'हिन्दुस्तान सोशिलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भारत में एक 'समाजवादी गणतंत्र' की स्थापना करना था।

भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत

30 अक्टूबर, 1928 ई. को लाहौर से 'साइमन कमीशन' के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस लाठी चार्ज में घायल हो जाने से लाला लाजपत राय की बाद में मृत्यु हो गयी। मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसम्बर, 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉण्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी।

'पब्लिक सेफ्टी बिल' पास होने के विरोध में 8 अप्रैल, 1929 ई. को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 'सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली' में खाली बेंचों पर बम फेंका। इस बम काण्ड का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था।, वे तो फ़्राँसीसी क्रातिकारियों के उस कथन को दोहरा भर रहे थे कि 'बहरों को कोई बात सुनाने के लिए अधिक कोलाहल की आवश्यकता पड़ती है।' भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चूंकि इस बम घटना के कारण फाँसी नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उन्हें 'सॉण्डर्स हत्या काण्ड' एवं 'लाहौर षड्यंत्र' से जोड़ दिया गया। 23 मार्च, 1931 ई. को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फाँसी पर लटका दिया गया। सुभाषचन्द्र बोस ने भगत सिंह के बारे में कहा कि "भगत सिंह जिन्दाबाद और इंकलाब जिन्दाबाद का एक ही अर्थ है।"

बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन, जिसने अप्रैल, 1930 ई. को चटगांव के शस्त्रागार पर आक्रमण किया था, को 12 जनवरी, 1934 ई. को फांसी दी गई। 1935 ई. के 'भारत सरकार अधिनियम' के पारित होने के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में कुछ कमी आयी, परन्तु 1940 ई. के बाद ये गतिविधियाँ पुनः ज़ोर पकड़ने लगीं। गाँधी जी ने भगत सिंह के बारे में लिखा कि "हमारे मस्तक भगत सिंह की देशभक्ति, साहस तथा भारतीय जनता के प्रति प्रेम तथा बलिदान के आगे झुक जाते हैं।" भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 18 अगस्त, 1929 ई. को सम्पूर्ण भारत में 'राजनैतिक पीड़ितों का दिन' मनाया। इस चरण में क्रांतिकारी नेताओं का झुकाव कुछ-कुछ समाजवाद की ओर हो रहा था। चन्द्रशेखर आज़ाद ने 1928 ई. में 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' का नाम बदल कर 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' रख दिया। इसी समय 'क्रांति अमर रहे' का नारा पहली बार लगाया गया।

|

|

|

|

|

|

टीका टिप्पणी और संदर्भ

संबंधित लेख