"आदित्य चौधरी -फ़ेसबुक पोस्ट मई 2015": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति

गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) छो ("आदित्य चौधरी -फ़ेसबुक पोस्ट मई 2015" सुरक्षित कर दिया ([संपादन=केवल प्रबन्धकों को अनुमति दें] (अनिश्) |

व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replacement - "विद्वान " to "विद्वान् ") |

||

| (एक दूसरे सदस्य द्वारा किए गए बीच के 2 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||

| पंक्ति 6: | पंक्ति 6: | ||

{| width=100% class="bharattable" | {| width=100% class="bharattable" | ||

|- | |- | ||

; दिनांक- 24 मई, 2015 | |||

[[चित्र:Kitna-bedard-aur-tanha-Aditya-Chaurdhay.jpg|250px|right]] | |||

| | |||

| | |||

<poem> | <poem> | ||

कितना बेदर्द और तन्हा है मुहब्बत का सफ़र | कितना बेदर्द और तन्हा है मुहब्बत का सफ़र | ||

| पंक्ति 52: | पंक्ति 24: | ||

इसकी पहचान बनाने को पिए बैठा है | इसकी पहचान बनाने को पिए बैठा है | ||

</poem> | </poem> | ||

|- | |- | ||

| | | | ||

; दिनांक- 23 मई, 2015 | |||

<poem> | <poem> | ||

इतनी तो बीत भी गई उतनी भी बीत जाएगी | इतनी तो बीत भी गई उतनी भी बीत जाएगी | ||

| पंक्ति 63: | पंक्ति 34: | ||

वो फ़ुर्सतों चाय तेरे संग कब पी जाएगी | वो फ़ुर्सतों चाय तेरे संग कब पी जाएगी | ||

</poem> | </poem> | ||

|- | |- | ||

| | | | ||

; दिनांक- 12 मई, 2015 | |||

<poem> | <poem> | ||

कालान्तर में शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। महाभारत, रामायण अथवा बुद्ध के काल में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के अर्थ आज भी वही हों ऐसा नहीं है। | कालान्तर में शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। महाभारत, रामायण अथवा बुद्ध के काल में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के अर्थ आज भी वही हों ऐसा नहीं है। | ||

इस कारण आज के समय में भ्रांतियाँ पैदा हो जाना सहज ही है। ‘संग्राम’ और ‘गविष्टि’ शब्दों का अर्थ आज के संदर्भ में ‘संघर्ष’ या ‘युद्ध’ है। संग्राम तो अब भी प्रचलित है लेकिन गविष्टि उतना नहीं। | इस कारण आज के समय में भ्रांतियाँ पैदा हो जाना सहज ही है। ‘संग्राम’ और ‘गविष्टि’ शब्दों का अर्थ आज के संदर्भ में ‘संघर्ष’ या ‘युद्ध’ है। संग्राम तो अब भी प्रचलित है लेकिन गविष्टि उतना नहीं। | ||

क़बीलों की संस्कृति जब ग्रामों, पुरों और उरों (दक्षिण भारत) में स्थापित हो रही थी तब ग्रामों के सम्मेलन या पंचायत को ‘संग्राम’ कहा जाता था। यदि सामान्य रूप से संधि विच्छेद करें तो संग्राम का अर्थ ‘गाँवों का मिलना’ ही निकलता है। इन ‘संग्रामों’ में कभी-कभी झगड़ा और उपद्रव हो जाता था जो युद्ध का रूप भी धारण कर लेता था। कालान्तर में संग्राम शब्द का अर्थ ही बदल गया। - प्रसिद्ध | क़बीलों की संस्कृति जब ग्रामों, पुरों और उरों (दक्षिण भारत) में स्थापित हो रही थी तब ग्रामों के सम्मेलन या पंचायत को ‘संग्राम’ कहा जाता था। यदि सामान्य रूप से संधि विच्छेद करें तो संग्राम का अर्थ ‘गाँवों का मिलना’ ही निकलता है। इन ‘संग्रामों’ में कभी-कभी झगड़ा और उपद्रव हो जाता था जो युद्ध का रूप भी धारण कर लेता था। कालान्तर में संग्राम शब्द का अर्थ ही बदल गया। - प्रसिद्ध विद्वान् श्री डी डी कोसम्बी ने इसे विस्तार से समझाया है। | ||

‘गविष्टि’ शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में गायों को ढूंढने के लिए होता था। इसका शाब्दिक अर्थ यही है। | ‘गविष्टि’ शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में गायों को ढूंढने के लिए होता था। इसका शाब्दिक अर्थ यही है। | ||

गायें चरते-चरते दूर निकल जाती थीं जिन्हें ढूंढने जाना पड़ता था। इन गायों को तलाश करने में उन लोगों से झगड़ा होता था जो गायों को बलपूर्वक रोक लेते थे। कालान्तर में गविष्टि शब्द भी युद्ध के संदर्भ में प्रयुक्त होने लगा। - प्रसिद्ध इतिहासकार सुश्री रोमिला थापर ने इसे विस्तार से समझाया है। | गायें चरते-चरते दूर निकल जाती थीं जिन्हें ढूंढने जाना पड़ता था। इन गायों को तलाश करने में उन लोगों से झगड़ा होता था जो गायों को बलपूर्वक रोक लेते थे। कालान्तर में गविष्टि शब्द भी युद्ध के संदर्भ में प्रयुक्त होने लगा। - प्रसिद्ध इतिहासकार सुश्री रोमिला थापर ने इसे विस्तार से समझाया है। | ||

</poem> | </poem> | ||

|- | |- | ||

| | | | ||

; दिनांक- 11 मई, 2015 | |||

<poem> | <poem> | ||

श्री | श्री रामविलास शर्मा जी की पुस्तक 'भारतीय संस्कृति एवं हिन्दी प्रदेश' का एक महत्वपूर्ण अंश | ||

शंकराचार्य से पहले और उनके बाद बहुत-से लोगों ने संसार को दु:ख का मूल कारण मानकर घर-बार छोड़कर संन्यासी हो जाना उचित समझा। संन्यास भारतीय संस्कृति की मूल धारा नहीं है। भारतीय जनता के चरित्र-निर्माण में रामायण और महाभारत की अद्वितीय भूमिका है। इन महाकाव्यों में कोई भी पात्र संन्यासी नहीं है। महाभारत में स्वयं व्यास ने अपने पुत्र शुकदेव से कहा- | |||

गृहस्थस्त्वेष धर्माणां सर्वेषां मूलमुच्यते, “यह गृहस्थ आश्रम सब धर्मों का मूल कहा जाता है।” ( | गृहस्थस्त्वेष धर्माणां सर्वेषां मूलमुच्यते, “यह गृहस्थ आश्रम सब धर्मों का मूल कहा जाता है।” (शांतिपर्व, 234, 6) और मनुस्मृति में कहा गया है, गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ:, सभी आश्रमों में गृहस्थ श्रेष्ठ है। (6, 89) शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, इस धारणा से प्रेरित होकर अनेक युगों में बहुत-से लोगों ने शरीर को तरह-तरह के कष्ट दिए, जिससे मिट्टी से मुक्त होकर शीघ्र उन्हें शुद्ध ज्योति के दर्शन हो सकें। इस भावना का प्रचार भी किया गया कि जो शरीर को जितना ही अधिक कष्ट देगा, उसे उतना ही शीघ्र शुद्ध ज्योति के दर्शन होंगे। | ||

भारत में जो भी ज्ञान-विज्ञान में उन्नति हुई है, वह सापेक्ष रूप में संसार और मानव शरीर को सत्य मानकर ही हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की उन्नति से दर्शन का गहरा सम्बन्ध है। भाषा-विज्ञान में पाणिनी, शरीर-विज्ञान में चरक या उनके पूर्ववर्ती आचार्य अग्निवेश, आत्रेय, पुनर्वसु आदि और अर्थशास्त्र में कौटिल्य अथवा उनके पूर्ववर्ती बृहस्पति, उशना आदि आचार्य सब संसार को सत्य मानकर ही भाषा, शरीर और समाज का विश्लेषण कर सके थे। | |||

भौतिक पदार्थ परिवर्तनशील हैं, अनित्य हैं, इनमें व्याप्त ऊर्जा, प्राणशक्ति ही विभिन्न पदार्थों के रूप में व्यंजित होती है, यह धारणा भारत में बहुत पुरानी है। यह दृष्टिकोण अपनाकर मनुष्य वैज्ञानिक अनुसंधान में निरंतर प्रगति कर सकता है। पाणिनी ने अपने दर्शन का उल्लेख नहीं किया, पर उनकी पद्धति वही है जो वैशेषिक दर्शन की है। चरक संहिता में इस दर्शन का उल्लेख है और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के आरम्भ में लोकायत, सांख्य और योग का स्पष्ट रूप से नाम लिया है। दार्शनिक यथार्थवाद की धारा लोककल्याण की धारणा से जुड़ी हुई है। प्राचीन दर्शन की कोई भी धारा लोकहित को छोड़कर नहीं चलती। लोक न होगा तो लोकहित कहाँ से होगा? ब्रह्म और आत्मा की सर्वाधिक चर्चा करने वाला वेदान्त भी लोकहित का तिरस्कार नहीं करता। लोकहित की यह धारणा उपनिषदों से धर्मशास्त्र तक चली आई है। | भौतिक पदार्थ परिवर्तनशील हैं, अनित्य हैं, इनमें व्याप्त ऊर्जा, प्राणशक्ति ही विभिन्न पदार्थों के रूप में व्यंजित होती है, यह धारणा भारत में बहुत पुरानी है। यह दृष्टिकोण अपनाकर मनुष्य वैज्ञानिक अनुसंधान में निरंतर प्रगति कर सकता है। पाणिनी ने अपने दर्शन का उल्लेख नहीं किया, पर उनकी पद्धति वही है जो वैशेषिक दर्शन की है। चरक संहिता में इस दर्शन का उल्लेख है और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के आरम्भ में लोकायत, सांख्य और योग का स्पष्ट रूप से नाम लिया है। दार्शनिक यथार्थवाद की धारा लोककल्याण की धारणा से जुड़ी हुई है। प्राचीन दर्शन की कोई भी धारा लोकहित को छोड़कर नहीं चलती। लोक न होगा तो लोकहित कहाँ से होगा? ब्रह्म और आत्मा की सर्वाधिक चर्चा करने वाला वेदान्त भी लोकहित का तिरस्कार नहीं करता। लोकहित की यह धारणा उपनिषदों से धर्मशास्त्र तक चली आई है। | ||

भारतीय दर्शन की बहुत बड़ी विशेषता यह है कि वह लोकव्यवहार से कभी पूरी तरह असंबद्ध नहीं हुआ। धर्मशास्त्रों में बार-बार कहा गया है, पूजा, उपासना, कर्मकाण्ड की तुलना में सदाचार बढ़कर है। सदाचार का, मनुष्य के नैतिक मूल्यों का, एक दार्शनिक आधार है। वह उपनिषदों में प्राप्त है। जो ब्रह्म एक मनुष्य के भीतर है, वही ब्रह्म दूसरे मनुष्य के भीतर है। इसलिए एक मनुष्य दूसरे से घृणा क्यों करे, अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा क्यों समझे? जिस समाज व्यवस्था में शूद्र छोटे हैं, ब्राह्मण बड़े हैं, स्त्रियाँ शूद्रों के समान हैं, वह व्यवस्था पुरोहितों की रची हुई है; संस्कृति के मूल स्रोतों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यजुर्वेद में कहा गया है- | |||

“(यथा इमां कल्याणी वाचम्) जिस प्रकार इस कल्याणकारी वाणी को हमने (ब्रह्मराजन्याभ्यां च शूद्राय च अर्याय स्वाय अरणाय च जनेभ्य: आवदानि) ब्राह्मण व क्षत्रियों के लिए और शूद्र के लिए तथा वैश्य के लिए, अपने प्रिय लगने व प्रिय न लगने वाले पराये एवं सम्पूर्ण जनों के लिए उपदेश किया है, वैसे हे मनुष्यो ! तुम लोग भी करो।“ (26, 2) (सातवलेकर, यजुर्वेद का सुबोध भाष्य, पृष्ठ 423) | “(यथा इमां कल्याणी वाचम्) जिस प्रकार इस कल्याणकारी वाणी को हमने (ब्रह्मराजन्याभ्यां च शूद्राय च अर्याय स्वाय अरणाय च जनेभ्य: आवदानि) ब्राह्मण व क्षत्रियों के लिए और शूद्र के लिए तथा वैश्य के लिए, अपने प्रिय लगने व प्रिय न लगने वाले पराये एवं सम्पूर्ण जनों के लिए उपदेश किया है, वैसे हे मनुष्यो ! तुम लोग भी करो।“ (26, 2) (सातवलेकर, यजुर्वेद का सुबोध भाष्य, पृष्ठ 423) | ||

जब | जब यजुर्वेद रचा गया था, तब समाज में चार वर्ण थे। यह वेद किसी एक वर्ण के लिए वरन् शूद्रों समेत चारों वर्णों के लिए है। शूद्र वेद न पढ़ें, पुरोहितों का यह कार्य वेदविरोधी था। शूद्रों के साथ स्त्रियों के लिए कहा गया- वे वेद न पढ़ें, लेकिन ऋग्वेद के अनेक सूक्त और मंत्र स्त्रियों के रचे हुए परम्परा से प्रसिद्ध हैं। 8वें मण्डल का एक पूरा सूक्त 91 आत्रेयी अपाला का रचा हुआ है। 10वें मण्डल के दो सूक्त 39, 80 काक्षीवती घोषा के रचे हुए प्रसिद्ध हैं। धर्मरक्षक पण्डित स्त्रियों के रचे हुए वेदमंत्र स्वयं पढ़ते हैं, परन्तु स्त्रियों को उन्हें पढ़ने का अधिकार न देते थे। | ||

राजा राममोहन राय परम वेदांती थे। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। यह नहीं कहा- आत्मा के लिए शरीर बन्धन है, पति के साथ विधवा भी चिता पर भस्म हो जाए तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। यहाँ व्यवहार में हम वेदांतियों को लोकहित के लिए संघर्ष करते हुए देखते हैं। राममोहन राय को विधवाओं की प्राणरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा, इसी तरह विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए स्वामी दयानन्द सरस्वती को संघर्ष करना पड़ा और साहित्यकारों में द्विज और शूद्र का भेद मिटाने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को संघर्ष करना पड़ा। भारतीय संस्कृति का इतिहास लोकविरोधी रूढ़ियों और प्रगतिशील विचारधाराओं के सतत संघर्ष का इतिहास है। | |||

</poem> | </poem> | ||

|- | |- | ||

| | | | ||

; दिनांक- 9 मई, 2015 | |||

<poem> | <poem> | ||

‘विद्युता’ पौराणिक धर्म ग्रंथों में वर्णित एक अप्सरा का नाम है। उसका सम्बन्ध अलकापुरी बताया गया है। इस अप्सरा ने 'अष्टावक्र' मुनि के स्वागत के अवसर पर कुबेर भवन में नृत्य किया था। इस नृत्य में नर्तकी एक के बाद एक अपने सभी वस्त्र उतार देती है और अंत में पूर्णत: नग्न होकर नृत्य करती है। यह नृत्य यूरोप में कॅबरे (cabaret) नाम से होता है। | ‘विद्युता’ पौराणिक धर्म ग्रंथों में वर्णित एक अप्सरा का नाम है। उसका सम्बन्ध अलकापुरी बताया गया है। इस अप्सरा ने 'अष्टावक्र' मुनि के स्वागत के अवसर पर कुबेर भवन में नृत्य किया था। इस नृत्य में नर्तकी एक के बाद एक अपने सभी वस्त्र उतार देती है और अंत में पूर्णत: नग्न होकर नृत्य करती है। यह नृत्य यूरोप में कॅबरे (cabaret) नाम से होता है। | ||

| पंक्ति 114: | पंक्ति 82: | ||

अष्टावक्र जन्म से ही शारीरिक रूप से अपूर्ण थे। उनके शरीर में हाथ-पैरों सहित कई हड्डियां टेड़ी-मेड़ी थीं। उनकी शारीरिक कुरूपता के कारण उनमें कोई आकर्षण नहीं था। मिथिला नरेष राजा जनक की राजसभा में जाने पर जनक के सभासदों ने हँसकर उनका उपहास किया। जनक की कोई प्रतिक्रिया न देखकर अष्टावक्र ने जनक को संबोधित करते हुए कहा- | अष्टावक्र जन्म से ही शारीरिक रूप से अपूर्ण थे। उनके शरीर में हाथ-पैरों सहित कई हड्डियां टेड़ी-मेड़ी थीं। उनकी शारीरिक कुरूपता के कारण उनमें कोई आकर्षण नहीं था। मिथिला नरेष राजा जनक की राजसभा में जाने पर जनक के सभासदों ने हँसकर उनका उपहास किया। जनक की कोई प्रतिक्रिया न देखकर अष्टावक्र ने जनक को संबोधित करते हुए कहा- | ||

“मैं समझता था कि तू | “मैं समझता था कि तू विद्वान् व्यक्ति है किंतु तेरी सभा में तो मात्र शरीर का और विशेषकर चमड़ी का मूल्यांकन करने वाले सभासद हैं। मैं तो चमड़ी के व्यापारियों की सभा में आ गया।” | ||

जनक शर्मिंदा हुए और अष्टावक्र से उपदेश के लिए प्रार्थना की, जो बाद में अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। | जनक शर्मिंदा हुए और अष्टावक्र से उपदेश के लिए प्रार्थना की, जो बाद में अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। | ||

</poem> | </poem> | ||

|- | |- | ||

| | | | ||

; दिनांक- 6 मई, 2015 | |||

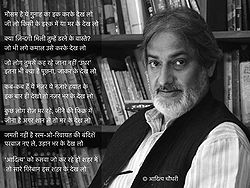

[[चित्र:Mausam-hai-Gunah-ka-Aditya-Chaudhary.jpg|250px|right]] | |||

<poem> | <poem> | ||

मौसम है ये गुनाह का इक करके देख लो | मौसम है ये गुनाह का इक करके देख लो | ||

| पंक्ति 141: | पंक्ति 109: | ||

परवाज़ नए ले, उड़ान भर के देख लो | परवाज़ नए ले, उड़ान भर के देख लो | ||

'आदित्य'को रुसवा जो कर रहे हो शहर में | |||

तो सारे गिरेबान इस शहर के देख लो | तो सारे गिरेबान इस शहर के देख लो | ||

</poem> | </poem> | ||

|- | |- | ||

| | | | ||

; दिनांक- 3 मई, 2015 | |||

<poem> | <poem> | ||

बुद्ध पूर्णिमा 4 मई 2015 को है। इस बार भगवान बुद्ध मुस्कुराएँगे नहीं। व्यथित हैं बुद्ध। नेपाल-भारत में आए भूकंप से। इतनी अधिक मात्रा में मृत्यु देखकर, वह भी निज जन्मस्थान लुंबिनी के निकट… | बुद्ध पूर्णिमा 4 मई 2015 को है। इस बार भगवान बुद्ध मुस्कुराएँगे नहीं। व्यथित हैं बुद्ध। नेपाल-भारत में आए भूकंप से। इतनी अधिक मात्रा में मृत्यु देखकर, वह भी निज जन्मस्थान लुंबिनी के निकट… | ||

| पंक्ति 168: | पंक्ति 135: | ||

</poem> | </poem> | ||

*[http://bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%AC%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7 बुद्ध (भारतकोश)] | *[http://bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%AC%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7 बुद्ध (भारतकोश)] | ||

|} | |} | ||

|} | |} | ||

14:41, 6 जुलाई 2017 के समय का अवतरण

आदित्य चौधरी फ़ेसबुक पोस्ट

वर्ष 2010-2011 • वर्ष 2012 •

सितंबर 2013 • अक्तूबर 2013 • नवंबर 2013 • दिसंबर 2013 • जनवरी 2014 • फ़रवरी 2014 • मार्च 2014 • अप्रॅल 2014 • मई 2014 • जून 2014 • जुलाई 2014 • अगस्त 2014 • सितंबर 2014 • अक्टूबर 2014 • नवंबर 2014 • दिसंबर 2014 • जनवरी 2015 • फ़रवरी 2015 • मार्च 2015 • अप्रॅल 2015 • मई 2015 • जून 2015 • जुलाई-सितम्बर 2015 • अक्टूबर-दिसम्बर 2015 • जनवरी-जून 2016 • जुलाई-दिसम्बर 2016 • जनवरी-मार्च 2017 • अप्रैल 2017 • मई-दिसंबर 2017